› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › 2009年05月

› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › 2009年05月2009年05月31日

復元フォトモ

写真は本島にて福永信さんとソフィア

アルテの扱い作家の中に糸崎公朗さんがいます。

彼はフォトモ(フォト+模型)と名付けたどこにでもありそうなまち並を撮影して、写真をカットアップし、3次元の立体模型に作り上げる美術家です。復元フォトという昔の写真から立体模型として再現することも行っている。

丸亀市浜町ガレリア商店街は、古い町でこの町の住民は、先祖代々この町に住み続けている人が多い。

町の人が昔の写真を眺めながら、1954年高峰秀子が大石先生を演じた映画『二十四の瞳』では、大石先生が、教え子の松江が大阪に奉公に出され、訪ねて行くシーンは、現在のラーメン三丁目で撮影したとエピソードを話してくださった。

昔は写真機の性能の具合で、屋外で写真を撮ったものだという。

町並み、家の前で撮られた写真が多い。

この町で復元フォトモでかつての浜町商店街を再現してみようと思います。

ご覧いただくのは、今年の秋から冬か・・

この町でアート化計画を考えています。

なんだか懐かしいというかとってもゆったりとしたご近所づきあいをしているのです。

2009年05月30日

リベラル・アーツ

リベラル・アーツ

日本には、芸術という概念がなかったことについて。

明治時代に、西周 (啓蒙家)により、リベラル・アートの訳語として日本語の「藝術」という言葉は

造語された。

原義は「人を自由にする学問」のことであり、それを学ぶことで非奴隷たる自由人としての教養

が身につくということである。

西洋における学問・技術の歴史には、まずリベラル・アーツ(論理学)が基礎としてあり、

それを土台にして専門分野があった。体系が古代から現在まで脈々と受け継がれているのが

西洋流儀。更に、それとは別の「機械的技術」があって、最初は低い位置づけだったが、

その後技術が世の中を変えていくことで、技術というものが、社会の中で大きく価値を

見出されることとなった。根底に リベラル・アーツという概念が社会に根付いているため

に、アートを認知する土台がある。

一方、日本をはじめとしてアジアは、西洋の学問・技術を輸入して、明治以降さらに

昭和の時代は社会が形作られた。職人的伝統は古くからあるが、上記の学問体系

の伝統がない社会だった。大学教育では、リベラル・アーツを唱っているが、近年では

ほとんど人気がなく、いきなり専門分野や「機械的技術」に入っていくところがある。

教育においても日本人には、政治や思想などの「大局的」なマクロな視線を

軽視する傾向にあると感じている。リベラル・アーツという基礎教養が抜けているからではないか。

アーティストや思想家は、変人とされる。

日本人ことに地方都市で「現代アート」が育たない、根つかない、共有できない、

大きな要因はリベラル・アーツという概念が

共有されていないことにあるのではないだろうか?

そういう意味で、私は、地域の人々とアートについて話すとき、大きなすれ違い、齟齬があると感じている。

日本には、芸術という概念がなかったことについて。

明治時代に、西周 (啓蒙家)により、リベラル・アートの訳語として日本語の「藝術」という言葉は

造語された。

原義は「人を自由にする学問」のことであり、それを学ぶことで非奴隷たる自由人としての教養

が身につくということである。

西洋における学問・技術の歴史には、まずリベラル・アーツ(論理学)が基礎としてあり、

それを土台にして専門分野があった。体系が古代から現在まで脈々と受け継がれているのが

西洋流儀。更に、それとは別の「機械的技術」があって、最初は低い位置づけだったが、

その後技術が世の中を変えていくことで、技術というものが、社会の中で大きく価値を

見出されることとなった。根底に リベラル・アーツという概念が社会に根付いているため

に、アートを認知する土台がある。

一方、日本をはじめとしてアジアは、西洋の学問・技術を輸入して、明治以降さらに

昭和の時代は社会が形作られた。職人的伝統は古くからあるが、上記の学問体系

の伝統がない社会だった。大学教育では、リベラル・アーツを唱っているが、近年では

ほとんど人気がなく、いきなり専門分野や「機械的技術」に入っていくところがある。

教育においても日本人には、政治や思想などの「大局的」なマクロな視線を

軽視する傾向にあると感じている。リベラル・アーツという基礎教養が抜けているからではないか。

アーティストや思想家は、変人とされる。

日本人ことに地方都市で「現代アート」が育たない、根つかない、共有できない、

大きな要因はリベラル・アーツという概念が

共有されていないことにあるのではないだろうか?

そういう意味で、私は、地域の人々とアートについて話すとき、大きなすれ違い、齟齬があると感じている。

2009年05月30日

ネグリ → マルチチュードとアート

AIT(エイト)の小澤さんより以下の集中講座のお知らせをいただきました。

私は10月16日・17日の[vol. 4] 「マルチチュードとアート - 芸術のみが社会を変える」レクチャラー:廣瀬純(龍谷大学経営学部教員)

これを受講したいと思っています。

アントニオ・ネグりのマルチチュードという思想については、もっと話題になってもいいと思います。

2008年日本政府がネグリ来日拒否したことも、メディアはほとんど報道しなかったので、

地方に暮らす人々には全く知らされていない、知らないという人も多いと思います。瀬戸内も同様ですね。

私は、たまたま2008年アートフェア東京に参加していたときに、スタッフの池田君が

藝大の先端のアシスタントをしていて、木幡和枝先生たちが中心となって、ネグレ来日講演を

準備していたので、政治犯扱いになって、外務省が拒否したということを見聞きしました。

学生時代木幡先生の美学を履修していたので、不思議な縁を感じたものです。とっても難解に感じた講義でしたが、大いに刺激を受けました。そのときの衝撃と感動は、いまに至っているようです。若いときに、こういった知性との出会いは、その後の人生を示唆するものになりますね。

居心地の良さや快楽を目指すのではなくて、知の活発な場の刺激を求めていただければと思います。

気持ちがいいこと・・という方が多いですが、私にとっては、とっても不快な言葉ですね。

東大・京大・東京藝大でネグレ不在でしたが、予定通り開催されました。

藝大は http://www.negritokyo.org/geidai/

東京大学 姜尚中教授は、安田講堂にて http://www.i-house.or.jp/jp...

http://www.youtube.com/watch?v=g9bLAa41OE0

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

MAD集中講座 vol.2

「キュレーション力をつける -「面白い!」をアート・プロジェクトにする」

レクチャラー:遠藤 水城(アーカス・プロジェクト ディレクター/フリーランス・キュ

レーター)

日程:

2009年7月10日(金)19:00 - 21:00 レクチャー:キュレーションの方法論と実践

2009年7月18日(土)13:00 - 14:30/15:00 - 16:30 ワークショップ:キュレーション力

をつける

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

---------------------------------------------------------------------------

【集中講座 vol.2】

○「キュレーション力をつける -「面白い!」をアート・プロジェクトにする」

レクチャラー:遠藤 水城(アーカス・プロジェクト ディレクター/フリーランス・キュ

レーター)

日時: 2009年7月10日(金)19:00 - 21:00、

2009年7月18日(土)13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

場所: AITルーム(代官山)

定員: 20名

費用 12,600円(税込)

受講資格: 特に無し

申込み締切り日: 6月22日(火)

詳細はこちら→http://a-i-t.net/modules/tinyd6/index.php?

-------------------------------------------------------------

■そのほかのMAD 集中講座はこちら! vol. 3 - vol. 7

[vol. 3] 「環境・アート・想像力」

レクチャラー:芹沢高志(アート・ディレクター)

日程:2日間

9月18日(金):19:00 - 21:00

9月19日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用 12,600円(税込)

[vol. 4] 「マルチチュードとアート - 芸術のみが社会を変える」

レクチャラー:廣瀬純(龍谷大学経営学部教員)

日程:2日間

10月16日(金):19:00 - 21:00

10月17日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 5] 「現代アートA to Z」

レクチャラー:ロジャー・マクドナルド(AIT)/小澤慶介(AIT)

日程:2日間

11月6日(金):19:00 - 21:00、

11月7日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 6] 「絵画の歴史 近代から現代まで」

レクチャラー:保坂健二朗(東京国立近代美術館 研究員)

日程:2日間

2010年2月5日(金):19:00 - 21:00

2010年2月6日(土): 13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 7] 「アルカイック・ノスタルジア、身体の回帰とアートの拡張」

レクチャラー:ロジャー・マクドナルド(AIT)

日程:1日のみ

2010年3月6日(土): 13:00 - 15:00/15:15 - 17:15

費用:8,400円(税込)*この講座は英語で行われます。

Archaic Nostalgia, the Return of the Body and Expansion in Art Now

Lecturer: Roger McDonald (AIT) Date and Time 6 March 2010 13:00 -

15:00/15:15 - 17:15 Venue AIT Room (Daikanyama) Capacity 20 Fee ¥8,400

(tax included) Entrance qualification:None. This lecture will be held in

English.

* 全ての講座は代官山AITルームにて開講されます。定員20名/受講条件無し

-------------------------------------------------------------

【お申し込み・お問い合わせについて】

http://a-i-t.net/modules/liaise/index.php?form_id=11 よりオンラインでお申込

いただくか、

office@a-i-t.net まで、件名を【○○○コース受講希望】とし、お名前、メールアドレ

ス、日中

連絡可能な電話番号を明記の上、メールをお送りください。折り返しお支払い方法などを記載したメールをお送りします。

お申込後のキャンセルは、必ずお早めにご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

*一旦納入された受講料はご返金いたしかねます。日程・時間帯をよくご確認ください。

*定員に達した場合はお断りする場合がございます。

特定非営利活動法人アーツイニシアティヴ トウキョウ[エイト/AIT]

お知らせでした。

私は10月16日・17日の[vol. 4] 「マルチチュードとアート - 芸術のみが社会を変える」レクチャラー:廣瀬純(龍谷大学経営学部教員)

これを受講したいと思っています。

アントニオ・ネグりのマルチチュードという思想については、もっと話題になってもいいと思います。

2008年日本政府がネグリ来日拒否したことも、メディアはほとんど報道しなかったので、

地方に暮らす人々には全く知らされていない、知らないという人も多いと思います。瀬戸内も同様ですね。

私は、たまたま2008年アートフェア東京に参加していたときに、スタッフの池田君が

藝大の先端のアシスタントをしていて、木幡和枝先生たちが中心となって、ネグレ来日講演を

準備していたので、政治犯扱いになって、外務省が拒否したということを見聞きしました。

学生時代木幡先生の美学を履修していたので、不思議な縁を感じたものです。とっても難解に感じた講義でしたが、大いに刺激を受けました。そのときの衝撃と感動は、いまに至っているようです。若いときに、こういった知性との出会いは、その後の人生を示唆するものになりますね。

居心地の良さや快楽を目指すのではなくて、知の活発な場の刺激を求めていただければと思います。

気持ちがいいこと・・という方が多いですが、私にとっては、とっても不快な言葉ですね。

東大・京大・東京藝大でネグレ不在でしたが、予定通り開催されました。

藝大は http://www.negritokyo.org/geidai/

東京大学 姜尚中教授は、安田講堂にて http://www.i-house.or.jp/jp...

http://www.youtube.com/watch?v=g9bLAa41OE0

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

MAD集中講座 vol.2

「キュレーション力をつける -「面白い!」をアート・プロジェクトにする」

レクチャラー:遠藤 水城(アーカス・プロジェクト ディレクター/フリーランス・キュ

レーター)

日程:

2009年7月10日(金)19:00 - 21:00 レクチャー:キュレーションの方法論と実践

2009年7月18日(土)13:00 - 14:30/15:00 - 16:30 ワークショップ:キュレーション力

をつける

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

---------------------------------------------------------------------------

【集中講座 vol.2】

○「キュレーション力をつける -「面白い!」をアート・プロジェクトにする」

レクチャラー:遠藤 水城(アーカス・プロジェクト ディレクター/フリーランス・キュ

レーター)

日時: 2009年7月10日(金)19:00 - 21:00、

2009年7月18日(土)13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

場所: AITルーム(代官山)

定員: 20名

費用 12,600円(税込)

受講資格: 特に無し

申込み締切り日: 6月22日(火)

詳細はこちら→http://a-i-t.net/modules/tinyd6/index.php?

-------------------------------------------------------------

■そのほかのMAD 集中講座はこちら! vol. 3 - vol. 7

[vol. 3] 「環境・アート・想像力」

レクチャラー:芹沢高志(アート・ディレクター)

日程:2日間

9月18日(金):19:00 - 21:00

9月19日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用 12,600円(税込)

[vol. 4] 「マルチチュードとアート - 芸術のみが社会を変える」

レクチャラー:廣瀬純(龍谷大学経営学部教員)

日程:2日間

10月16日(金):19:00 - 21:00

10月17日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 5] 「現代アートA to Z」

レクチャラー:ロジャー・マクドナルド(AIT)/小澤慶介(AIT)

日程:2日間

11月6日(金):19:00 - 21:00、

11月7日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 6] 「絵画の歴史 近代から現代まで」

レクチャラー:保坂健二朗(東京国立近代美術館 研究員)

日程:2日間

2010年2月5日(金):19:00 - 21:00

2010年2月6日(土): 13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 7] 「アルカイック・ノスタルジア、身体の回帰とアートの拡張」

レクチャラー:ロジャー・マクドナルド(AIT)

日程:1日のみ

2010年3月6日(土): 13:00 - 15:00/15:15 - 17:15

費用:8,400円(税込)*この講座は英語で行われます。

Archaic Nostalgia, the Return of the Body and Expansion in Art Now

Lecturer: Roger McDonald (AIT) Date and Time 6 March 2010 13:00 -

15:00/15:15 - 17:15 Venue AIT Room (Daikanyama) Capacity 20 Fee ¥8,400

(tax included) Entrance qualification:None. This lecture will be held in

English.

* 全ての講座は代官山AITルームにて開講されます。定員20名/受講条件無し

-------------------------------------------------------------

【お申し込み・お問い合わせについて】

http://a-i-t.net/modules/liaise/index.php?form_id=11 よりオンラインでお申込

いただくか、

office@a-i-t.net まで、件名を【○○○コース受講希望】とし、お名前、メールアドレ

ス、日中

連絡可能な電話番号を明記の上、メールをお送りください。折り返しお支払い方法などを記載したメールをお送りします。

お申込後のキャンセルは、必ずお早めにご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

*一旦納入された受講料はご返金いたしかねます。日程・時間帯をよくご確認ください。

*定員に達した場合はお断りする場合がございます。

特定非営利活動法人アーツイニシアティヴ トウキョウ[エイト/AIT]

お知らせでした。

2009年05月29日

地域とアート7 平野祐一さんのテキスト

瀬戸内アートウェーブSAWのメンバーでもあり、昨年のこんぴらアートではアーティストとして参加してくださった香川でユニークな建築家として活躍している 平野祐一さんのテキストです。

平野さんは8月から現地調査に同行していただきました。島の人々と交流したいと、本島の盆踊りに一泊2日の日程で滞在しました。本島の盆踊りは昔ながらの地域の人々の盆踊りでした。平野さんのテキストを再読して、盆踊りに深く感動した記憶を思い出しました。原稿は揃っているので、編集者を新に探して、出版をして、本島の魅力を伝えなくっちゃ・・・。

平野祐一

建築物はアーティスト達によってどう変貌するのだろうか。またアーティスト達は建築物から何を得るのだろうか。そういう建築的興味からこのプロジェクトに参加した。

笠島の夏祭りの日、島の人たちとの事前交流のため笠島にはいり夕方から始まった盆踊りを見に行った。少ない人数で始まった盆踊りの輪に外部から来た私たちも見よう見まねで加わっていく。風呂敷に包んだものを背負って踊っている人たちが何人かいてそれが位牌だと教えてもらう。家族が交代で背負うらしい。最近他界した家族の霊がお盆の日に戻ってきて家族と一緒に踊っているわけだ。そんなディープな世界の中へ芸術活動が目的の私たちも入り込んで踊っているのだが、意外と違和感がなく、もう島の人たちと溶け込んでいる感じがして、それは新鮮な驚きだった。私たちは実は歴史の集積に日ごろから包まれていているのだがたいていはそれに自覚せずに、科学と抽象的思考の世界に生きていると思い込んでいるのかもしれない。踊っていて意外と心が安らぐし、なにか自然の霊や人の霊が回りに漂っている感じがする。島に来て私たちは何も得ない。自分の中にあるものを見つけてそして帰っていくのではという予感がその時あった。

真木邸で行われた作品展。ひっそりとたたずむ笠島の町並み。面的に広がる通りや集落に往年の繁栄がしのばれるが、離島であるため訪問者は少なくまるで演者のいない舞台のような笠島の集落の中で、現代芸術の器となった真木邸にまったく違和感はなかった。作品はそれぞれ斬新な発想で笠島を捉えているがそれぞれ真木邸の伝統的な建築的しつらえの中に見事に納まっている。伝統的しつらえが作品によって生かされているといってもいい。床 出格子 土間、それぞれその意味が作品によって取り戻されているように感じた。

アーティスト達はもとからそういう伝統的な感性を持っているのだと思う。若さとかは関係ないだろう。島に滞在中に自分の宝石を自分から掘り出してそして帰っていくのだろうと思う。では建物は。しばし不思議な空気に包まれてそしてまた以前と同じようにあるだろう。触媒のように変わらずにあり続けることが建築の一つの役割なのだ。

2009年05月28日

地域とアート6 本島の場合 毛利義嗣さんのテキスト

高松市美術館 学芸員 毛利義嗣さんのテキストです。

しまじまのしじまに

毛利義嗣 errorprogram

展覧会場になっている屋敷から神社へ向かう中ほどの、地区の人がこしらえるうどんのバザーで私たちが並んでいると福永さんも食べにやってきた。少し遅い昼ごはん。顔見知りなのだろう、小学生くらいのたぶん近所の女の子たちに声をかけられている。からかわれているのか、からかっているのか。うどんは舌が痛くなるほど熱くて、おいしい。そこからゆるい坂道を登るとすぐに神社の境内で、少しばかりの露天店があって向こうで餅つきの準備をしている。手前には商品名の入ったモダンな提灯に飾られた小さめの山車が置かれている。その間の道を抜けて鳥居をくぐりトコトコトと階段を登って行くと、右手に急に視界が広がり、海があった。

この日、少し早起きして高松から丸亀まで車で走り、本島行きのフェリーに乗る。初めてだった。「アーティスト・イン・笠島」のイベントに行くためだが、この日がもともと島の祭りの日でもあるということはフェリー乗り場のチラシで知った。乗客が多い。島から出て行った人もこの日だけはと、大勢帰ってくるのだと後で聞いた。ずいぶんきれいな船だと思っていたら、船内のアナウンスで、このフェリーは新造で今日が初航海だといっている。以前からこの展覧会を手伝っていた知り合いのマキちゃんも同じ船に乗っていて、前の船と新型船の違いなどを探索している。下り坂との天気予報だったがまだ晴れ間が見えている。

船はすぐに島に着いた。港から笠島地区まで車で5分くらい。会場の辺り一帯は祭りに賑わっている。真木邸というよく手入れされた立派な屋敷に入るとそこは薄暗く、どこか酸い木や土の臭いがする。大阪万博の年を過ぎるまで土間で釜戸炊きだった私の生家を思い出す。靴を脱いで畳の間に上がると、福永さんたちの作品があった。福永さんもいて誰かと話していたのでその後で私たちもこんにちわをして、彼の作品を見た。たくさんの写真も9冊の「らくがきちょう」も、そこにあるのが当然のようにしてそこにあって、私は少し幸せな気分になった。古い家に新しい人の匂いがするのはいいことだ。

ここのところ島と縁があった。10月6日。直島というこれも瀬戸内海の小さな島に渡ると、作家の大竹さんがごきげんな屋敷を作り終えたところだった。それはまた奇怪な作品で、触れば紫の海の匂いがして、見れば灰褐色にくすぶる空の裏側をネオンの光が飛ぶといった風情のものだった。それで、12月20日。清澄白河駅から地上に出て、あさりの炊き込みご飯とか深川のおいしそうな食べ物屋が並ぶ商店街を抜けて殺風景な現代美術館に行ったのだが、近づくと、屋上に「宇和島駅」が見えた。前に直島でも見た。もっと前に水戸でも。子供の頃に宇和島駅で見たかもしれない。たぶんどこでも見えるのだろう。

年を越して1月2日には鹿島という愛媛の小島に久しぶりに船で渡って、慣れない磯釣りをした。快晴で風が強い。老いた家族と若い家族と中間くらいの家族で行った。何かの魚が三匹釣れた。5時すぎには西の海に日が沈み馬鹿みたいにきれいだ。撮っといてよと子供に言われるが撮らなかった。

本島の神社の境内から見渡す海は少しだけビデオで撮った。ここもまた馬鹿のようにきれいな光景ではあったのだが、雨の前の湿った空気が私の緊張を和らげたからだ。少し煙るくらいの光景が人間にはちょうどいいのだろう。書き留めたり写真を撮ったり録音したり録画したり。あまりに明確で美しいものは記す意味さえないし、記せない。

道を下ってまた屋敷に戻る。ギターや歌のライブが始まる。雨が降り始める。ありがとうと言ってライブが終わる。もう帰る時間。でもまだ外は明るい。子供たちは冷たい雨の中でその辺りを走り回っている。福永さんがまた、さっきの女の子に加えて男の子たちにもかまわれたりかまったりしている。彼は今回の滞在で何か変わったのだろうか。私自身は何か変わったように思える。おだやかな一日だった。2006年11月23日のことはたぶんずっと忘れない。

しまじまのしじまに

毛利義嗣 errorprogram

展覧会場になっている屋敷から神社へ向かう中ほどの、地区の人がこしらえるうどんのバザーで私たちが並んでいると福永さんも食べにやってきた。少し遅い昼ごはん。顔見知りなのだろう、小学生くらいのたぶん近所の女の子たちに声をかけられている。からかわれているのか、からかっているのか。うどんは舌が痛くなるほど熱くて、おいしい。そこからゆるい坂道を登るとすぐに神社の境内で、少しばかりの露天店があって向こうで餅つきの準備をしている。手前には商品名の入ったモダンな提灯に飾られた小さめの山車が置かれている。その間の道を抜けて鳥居をくぐりトコトコトと階段を登って行くと、右手に急に視界が広がり、海があった。

この日、少し早起きして高松から丸亀まで車で走り、本島行きのフェリーに乗る。初めてだった。「アーティスト・イン・笠島」のイベントに行くためだが、この日がもともと島の祭りの日でもあるということはフェリー乗り場のチラシで知った。乗客が多い。島から出て行った人もこの日だけはと、大勢帰ってくるのだと後で聞いた。ずいぶんきれいな船だと思っていたら、船内のアナウンスで、このフェリーは新造で今日が初航海だといっている。以前からこの展覧会を手伝っていた知り合いのマキちゃんも同じ船に乗っていて、前の船と新型船の違いなどを探索している。下り坂との天気予報だったがまだ晴れ間が見えている。

船はすぐに島に着いた。港から笠島地区まで車で5分くらい。会場の辺り一帯は祭りに賑わっている。真木邸というよく手入れされた立派な屋敷に入るとそこは薄暗く、どこか酸い木や土の臭いがする。大阪万博の年を過ぎるまで土間で釜戸炊きだった私の生家を思い出す。靴を脱いで畳の間に上がると、福永さんたちの作品があった。福永さんもいて誰かと話していたのでその後で私たちもこんにちわをして、彼の作品を見た。たくさんの写真も9冊の「らくがきちょう」も、そこにあるのが当然のようにしてそこにあって、私は少し幸せな気分になった。古い家に新しい人の匂いがするのはいいことだ。

ここのところ島と縁があった。10月6日。直島というこれも瀬戸内海の小さな島に渡ると、作家の大竹さんがごきげんな屋敷を作り終えたところだった。それはまた奇怪な作品で、触れば紫の海の匂いがして、見れば灰褐色にくすぶる空の裏側をネオンの光が飛ぶといった風情のものだった。それで、12月20日。清澄白河駅から地上に出て、あさりの炊き込みご飯とか深川のおいしそうな食べ物屋が並ぶ商店街を抜けて殺風景な現代美術館に行ったのだが、近づくと、屋上に「宇和島駅」が見えた。前に直島でも見た。もっと前に水戸でも。子供の頃に宇和島駅で見たかもしれない。たぶんどこでも見えるのだろう。

年を越して1月2日には鹿島という愛媛の小島に久しぶりに船で渡って、慣れない磯釣りをした。快晴で風が強い。老いた家族と若い家族と中間くらいの家族で行った。何かの魚が三匹釣れた。5時すぎには西の海に日が沈み馬鹿みたいにきれいだ。撮っといてよと子供に言われるが撮らなかった。

本島の神社の境内から見渡す海は少しだけビデオで撮った。ここもまた馬鹿のようにきれいな光景ではあったのだが、雨の前の湿った空気が私の緊張を和らげたからだ。少し煙るくらいの光景が人間にはちょうどいいのだろう。書き留めたり写真を撮ったり録音したり録画したり。あまりに明確で美しいものは記す意味さえないし、記せない。

道を下ってまた屋敷に戻る。ギターや歌のライブが始まる。雨が降り始める。ありがとうと言ってライブが終わる。もう帰る時間。でもまだ外は明るい。子供たちは冷たい雨の中でその辺りを走り回っている。福永さんがまた、さっきの女の子に加えて男の子たちにもかまわれたりかまったりしている。彼は今回の滞在で何か変わったのだろうか。私自身は何か変わったように思える。おだやかな一日だった。2006年11月23日のことはたぶんずっと忘れない。

2009年05月28日

地域とアート5 吉川神津夫さんのテキスト

このところ、記録集のためのテキストの一部を掲載しています。

地元メディアからは、解りにくいといわれた本島でのart projectでしたが、かねてより美術の中でどのように受け止められたのか。Webを通じても発信するべきというご意見は、いただいていたので、この機会にご紹介しようと考えました。

日をわけて掲載しています。

昨日はアーティストでもある池田剛介君の美術批評

本日は、徳島県美 学芸員である吉川神津夫さんのテキストです。

吉川神津夫 YOSHIKAWA Kazuo

徳島県立近代美術館学芸員

「交流」の外から

私が本島を訪れたのは、12月11日の月曜日、その昼間のほんのわずかの時間である。瀬戸内アートプロジェクト(SAP)では、ワークショップや作品制作のために作家たちが滞在した時期やオープニングのイベントで賑わった時期を既に過ぎていた。

丸亀港から本島まで、わずか30分程度だが、島の人々にとっては日常の足である船に乗っているうちに、どこか異界に行くような気持ちになったものだ。島に着いて港を少し離れると、人影や車をほとんど見かけなくなる。笠島地区に着いてからも同様だった。それ故、普段以上に様々な感覚が敏感になり、見ることができる景色や感じられる音があった。私にとっては、この過程ですでにプロジェクトが始まっていたように思う。

美術作品が展示されていたのは、笠島地区にある重要伝統的建造物群の旧真木邸であった。保存地区の建造物であるが故の制約がある中で、展示された作品は建築物の持ち味を損なうこともなく、地域や展示空間と誠実に向き合っていたものだった。

たまたま裏口から入ったことで、展覧会の始まりが中屋敷作品からとなった。そして、邸内を行き来している中で、この作品が場所に対して最も異なる質感を持っていたにもかかわらず、非常に場となじんでいたことが印象に残った。また、今回の作品の中で唯一の絵画作品であることから、空間全体のアクセントになっていたとも思う。

展覧会画像

中屋敷智生「NIKKI -marugame-」

中屋敷智生「NIKKI -marugame-」

福永信「笠島日記」

福永信「笠島日記」

ふるかはひでたか「記憶のカケラ~本島 」

ふるかはひでたか「記憶のカケラ~本島 」

真部剛一「histream KASASHIMA」

真部剛一「histream KASASHIMA」

得丸成人映像

得丸成人映像

先述したように、私は島を訪れる過程まで含めて一つのプロジェクトと捉えていたので、展示作品の少なさをそれほど問題とは思わなかった。しかし、いわゆる現代美術のイベント的なものを期待して来島した人にとっては、作品数が少ないことに物足りなさが残るのではないかとも思った。SAPの趣旨が、まず島(笠島地区)の人々と作家たちとの交流であるにしても、第三者に対して開かれているのだから、来年以降、展示場所も含めて検討の余地はあるのではなかろうか。

ところで、福永作品や彼の「音を撮る」ワークショップの記録から交流があったことがわかるものの、展示全体と交流という趣旨が結びつくものではなかった。むしろ、私が交流について考えるようになったのは、本島を訪れた直後、SAPのホームページを読み、また、今回原稿を書くにあたり再読することによってである。

かつて瀬戸内交易で栄えた本島の人たちにとって、交流とは自らのルーツと言えるものだ。時代の変化から人口が少なくなった今でも、なにがしかの交流を求めている人はいるだろう。しかし、いわゆる現代美術の作家たちとの交流を望んでいる人がいたのだろうか。否、そもそも「現代美術」やその作り手の存在自体、人々の意識の外にあったのではないかと思う。

SAP代表の梅谷さんに聞いたところでは、プロジェクトを進めていく過程で、例えば、レジデンスやワークショップという言葉が島の人には通じなかったとのことだった。違った価値観を持つ者同士が交流をはかるためには、まずそれぞれの価値観を相手に伝わるようにすることが必要になる。このことは本島が特別なのではなく、どこの地域、場所にでも存在する問題でもある。島という地勢から問題が見えやすくなったに過ぎない。

さらに、福永信氏の「笠島日記」で触れられているのは、プロジェクトのためにレジデンスして島の人々と交流するとはどういうことかとか、どのようなワークショップが可能かといった模索の過程であった。ある意味、プロジェクトにとってはこの過程が11月の本番と同様に重要だったではないかと思える。あるいは、このプロジェクトが今後も継続していくものであると考えれば、まだ土地をならして種を蒔いた段階くらいなのかも知れない。交流によって新しい価値観が生み出されることへ向けての。

もっとも、交流するもう一方の側である島の人々のことを私は知らない。ただ、「笠島日記」の中に印象に残ったエピソードがある。福永氏の好きなひらがなを一文字書いて欲しいという希望に対して、「大」と書いた人や「きびう」と書いた人のことだ。彼らが趣旨を理解しなかったというよりは、何か文字を書くにあたってこれらの言葉がこぼれてきたように感じたからである。それぞれの言葉の背景はわからない。しかし、わからないが故に、私のSAPへの関心も続いているのである。

地元メディアからは、解りにくいといわれた本島でのart projectでしたが、かねてより美術の中でどのように受け止められたのか。Webを通じても発信するべきというご意見は、いただいていたので、この機会にご紹介しようと考えました。

日をわけて掲載しています。

昨日はアーティストでもある池田剛介君の美術批評

本日は、徳島県美 学芸員である吉川神津夫さんのテキストです。

吉川神津夫 YOSHIKAWA Kazuo

徳島県立近代美術館学芸員

「交流」の外から

私が本島を訪れたのは、12月11日の月曜日、その昼間のほんのわずかの時間である。瀬戸内アートプロジェクト(SAP)では、ワークショップや作品制作のために作家たちが滞在した時期やオープニングのイベントで賑わった時期を既に過ぎていた。

丸亀港から本島まで、わずか30分程度だが、島の人々にとっては日常の足である船に乗っているうちに、どこか異界に行くような気持ちになったものだ。島に着いて港を少し離れると、人影や車をほとんど見かけなくなる。笠島地区に着いてからも同様だった。それ故、普段以上に様々な感覚が敏感になり、見ることができる景色や感じられる音があった。私にとっては、この過程ですでにプロジェクトが始まっていたように思う。

美術作品が展示されていたのは、笠島地区にある重要伝統的建造物群の旧真木邸であった。保存地区の建造物であるが故の制約がある中で、展示された作品は建築物の持ち味を損なうこともなく、地域や展示空間と誠実に向き合っていたものだった。

たまたま裏口から入ったことで、展覧会の始まりが中屋敷作品からとなった。そして、邸内を行き来している中で、この作品が場所に対して最も異なる質感を持っていたにもかかわらず、非常に場となじんでいたことが印象に残った。また、今回の作品の中で唯一の絵画作品であることから、空間全体のアクセントになっていたとも思う。

展覧会画像

福永信「笠島日記」

福永信「笠島日記」 ふるかはひでたか「記憶のカケラ~本島 」

ふるかはひでたか「記憶のカケラ~本島 」 真部剛一「histream KASASHIMA」

真部剛一「histream KASASHIMA」 得丸成人映像

得丸成人映像先述したように、私は島を訪れる過程まで含めて一つのプロジェクトと捉えていたので、展示作品の少なさをそれほど問題とは思わなかった。しかし、いわゆる現代美術のイベント的なものを期待して来島した人にとっては、作品数が少ないことに物足りなさが残るのではないかとも思った。SAPの趣旨が、まず島(笠島地区)の人々と作家たちとの交流であるにしても、第三者に対して開かれているのだから、来年以降、展示場所も含めて検討の余地はあるのではなかろうか。

ところで、福永作品や彼の「音を撮る」ワークショップの記録から交流があったことがわかるものの、展示全体と交流という趣旨が結びつくものではなかった。むしろ、私が交流について考えるようになったのは、本島を訪れた直後、SAPのホームページを読み、また、今回原稿を書くにあたり再読することによってである。

かつて瀬戸内交易で栄えた本島の人たちにとって、交流とは自らのルーツと言えるものだ。時代の変化から人口が少なくなった今でも、なにがしかの交流を求めている人はいるだろう。しかし、いわゆる現代美術の作家たちとの交流を望んでいる人がいたのだろうか。否、そもそも「現代美術」やその作り手の存在自体、人々の意識の外にあったのではないかと思う。

SAP代表の梅谷さんに聞いたところでは、プロジェクトを進めていく過程で、例えば、レジデンスやワークショップという言葉が島の人には通じなかったとのことだった。違った価値観を持つ者同士が交流をはかるためには、まずそれぞれの価値観を相手に伝わるようにすることが必要になる。このことは本島が特別なのではなく、どこの地域、場所にでも存在する問題でもある。島という地勢から問題が見えやすくなったに過ぎない。

さらに、福永信氏の「笠島日記」で触れられているのは、プロジェクトのためにレジデンスして島の人々と交流するとはどういうことかとか、どのようなワークショップが可能かといった模索の過程であった。ある意味、プロジェクトにとってはこの過程が11月の本番と同様に重要だったではないかと思える。あるいは、このプロジェクトが今後も継続していくものであると考えれば、まだ土地をならして種を蒔いた段階くらいなのかも知れない。交流によって新しい価値観が生み出されることへ向けての。

もっとも、交流するもう一方の側である島の人々のことを私は知らない。ただ、「笠島日記」の中に印象に残ったエピソードがある。福永氏の好きなひらがなを一文字書いて欲しいという希望に対して、「大」と書いた人や「きびう」と書いた人のことだ。彼らが趣旨を理解しなかったというよりは、何か文字を書くにあたってこれらの言葉がこぼれてきたように感じたからである。それぞれの言葉の背景はわからない。しかし、わからないが故に、私のSAPへの関心も続いているのである。

2009年05月27日

アーティスト・イン笠島~記憶の集積を創造の海へ

書籍では第四部にはいる池田剛介(孔介)氏による美術批評です。

『これはサイトスペシフィックではない』

2006年十一月二十三日、私は丸亀からのフェリーに揺られ、本島という瀬戸内の小さな島を訪れました。島内の笠島地区でのアーティスト・イン・レジデンス成果発表会場へ向かう道すがら、私の頭にはすでに、「場所」とは何か、サイトスペシフィックとは何か、という問題が据えられていました。 作家がある「地域」へ出向き、「アーティスト・イン・レジデンス」しつつ、「ワークショップ」も催す、とこれだけの語が並べられれば誰でも、 少なくとも現代美術に関わっている人間にとっては誰でも、上のような問題を真っ先に思いつくことになります。ただ、そこに何らかの違和感がなかった訳ではなく、とりわけ福永信という名は、私の考える限り、サイトスペシフィックなる言葉——場の固有性と向かい合い、その特殊性を強調する、その語と容易に結びつくような対象ではありませんでした。

「笠島日記」、それを福永の作品として私が接した際、やはり同様の違和を感じざるを得ませんでした。私はこれまで、ある一定の関心を持って福永の小説に触れてきており、そのいくつかは別の場所で論じてもいます 。作家本人からは「事実として起こった事は小説に書かない」という事をよく聞いている、とすれば、ますますこのテクストは小説から遠ざかるように思えるでしょう。 にも関わらず、インターネット上に公開されていった日記は、単なる活動のルポタージュの枠を超え、彼の小説のあり方をも逆照射しているようにすら思えるのです。端的に言って、「笠島日記」は福永信のこれまでのテクストと決定的に違っています。この違いを見据えること、いわば前者と後者との視差を基に「アーティスト・イン・笠島」プロジェクトの意義を捉えること、これこそが本論の中で目指されています。

■ 鏡としての小説

通常の小説は、最良の作品に限られるであろうが、その作品を通じて外界をヴィヴィッドに映します。作家の感性を媒介として見られた世界が、紋切り型のイメージに回収される事なく生き生きと描写される時、読者は文字どおり本を「通じて」その構築された外界と接する事となります。このような特性は、少なくとも現代の表現としては、文学というメディウムに顕著なものだといえるでしょう。他の多くのメディア、例えば美術においては、20世紀を経て徹底した抽象化が進められてきており、外界を写し取る媒体としての特性は失ってゆきました。対して、文学は言葉を表現の手段として用いている限り、美術でいうような意味での抽象化を徹底する事は困難であり、もしもそれを進めるとすれば言葉はやがて解体され、文字の音を作品の主たる構成要素して扱う詩というメディウムの方へと向かう事となるでしょう。 小説」や「詩」などというジャンル的区分に本質的な意味を認めるべくもないですが、さしあたりこのような線引きは、近代以降、文学を考える上での前提だともいえます。未だその物語性を失っていないメディウムとしての文学。読者はいわば小説という「窓」を通じ、その世界観に触れる。できうる限りこの窓を磨き、透明化し、読者と外界との距離を近づけてゆく事こそが、良質な文学の一つの条件として認識されています。

ところが、福永信という小説家は様々な形で、このような小説の特性を切断する事を試みているように思えます。外界へ開かれた窓を傷つけ、あるいは何か別のものに入れ変えることによって、従来の小説の条件そのものを問おうとします。いわゆる「詩」的な実験において行われるような、言葉の文法的逸脱や、その音声的要素の強調が見られる訳でもなく、むしろ「小説」的な顔貌を常に装いながら、読者の知らぬ間に、何か別のものに変化させてしまっているかのようなのです。

彼のデヴュー短編集『アクロバット前夜』に所収された「読み終えて」を見てみましょう。

冒頭「君は、ねらわれている。」という宣言と共に書き始められるこの作品。「 君」は何らかの理由で何者かに狙われており、「僕」はその「君」へ向けて、仕掛けられた罠へ注意を払うよう、延々と長い手紙を書きます。「君」へと届けられたその手紙を読むように、読者は、小説を読み進める事となる、このような形式自体は夏目漱石「こころ」に代表されるように、珍しいものではありません、しかしながら、驚きは小説の終わりにやってきます。

「ここまで読んだ君になら僕の言おうとしていることがわかるだろう。この手紙の長さの意味がわかるだろう。この手紙を読んでいる間、君はその時間の分だけ、その日の、いつもの君の行動から遅れているのだ。その時間はただこれを読んでいた時間だ。そして読んでいた時間だけ、遅れた分だけ、予測され仕掛けられた罠を、ズラし、使いものにできなくするのだ。」(読み終えて)

「君」が手紙を読んでいた時間の消費こそが、この手紙が機能する唯一の効果なのであり、それ以外のものではない。手紙の中で延々と語られていた襲撃者の行為やそれに対する注意の喚起は、単に「読む」という行為を通じて現実的に時間を遅らせるためのものに他ならなかった。この時、小説内における「君」と読者との位置がピタリと一致します。手紙を読んでいた「君」へと与えられた時間の消費は、そっくりそのまま読者がそれまで小説を読んできた、その時間的消費へと重ねられます。透明な窓として物語を開示してきた小説が、突如、鏡へと変貌し、読者の姿、すなわち、いまここで私が読んでいる、その行為自体を強烈に映し出します。

読むことの意味が、端的に「時間稼ぎ」という目的に還元され、読んだ内容に先立つことを知らされたその時、小説の読者もまた、作品を読むために一定の時間を費やされていたという事実に蹴躓かされるでしょう。ここにおいて「読む」という経験は、小説を通じて外界ないし物語ではなく、読者自身がここで本を読んでいた、その現実的な時間の厚みこそを見させることとなるのです。

このような福永作品の「鏡」的傾向を示すために、もう一つの例を挙げておきましょう。短編集『コップとコッペパンとペン』所収の同名作品、その題の内には二つの「と」が含まれています。

早苗が図書館で見知らぬ男に話しかけられ緊張が高まったかと思えば、次の段落で彼らは夫婦となり早苗は妊娠している、と思えばすぐさま早苗は帰らぬ人となっており、早苗の娘は失踪した父を捜し始める。こういった具合に、小説内の諸出来事は十分な因果関係を欠いたまま接続されています。ここでは時間的、空間的な大きな飛躍が、その記述の分量と釣り合わない形で唐突に提示されている点に注視されなければなりません。先に記したような物語展開におけるあまりにも大きな文脈的飛躍は、複数の出来事間のズレ、その断面を読者に露にします。ある主体が何かを始めたかと思えば、その彼/彼女は消え去り、小説内の語りは、主要な主体をまた新たに見つけ出し、しかしその新たな主体もまた直ちに消え去り、小説はまた別の行為主体へと目を向けざるを得ない。ある主体「と」別の主体「と」、またさらに別の主体「と」…いうように、ここで見いだされるものは複数の人物と彼らをめぐる出来事間の断面、接続詞「と」そのものであり、確固たる主体が設定され得ない非人称的な次元というべきものなのです。

そもそもこの小説の題は「コップとコッペパンとペン」というのですが、これらの三つの要素のうちの二つは「いい湯だが電線は窓の外に延び、別の家に入り込み、そこにもまた、紙とペンとコップがある。この際どこも同じと言いたい。」という不可解な書き出しにおいて現れるものの、コッペパンというモチーフは一切、小説内に現れて来ない、むしろそれは純粋にコップ「と」ペン「と」をつなぐ音として挿入されているのだと考えるべきでしょうか。

コップとペンとをコッペパンがつなぐ。様々な主体が次々に移り行くこの小説において、様々に舞台は展開していくが、結局のところ「どこも同じ」。そこにあるのは登場人物でも、その背景となる場所でもない、単なるつなぎ目としての「と」、すなわち諸出来事間の蝶番のみなのです。このような、およそ一般的な意味においての小説の展開としては「不自然」な接続部の露呈は、読者の物語への感覚的没入を絶えず阻害し、読書という行為そのものへの認識へと、常に読者の意識を立ち返すことを強いるでしょう。眼前の小説、窓として本の向こうの世界を開いていた小説が、ここにおいて鏡へと姿を変え、読者の行為そのものを映して止まなくなるのです。

■ 笠島日記、遍在する窓としての

このように、読むことの行為それ自体を映し出す鏡としての小説を発表し続けてきた作家にして、この「笠島日記」は、非常に一般的な文学的特質、つまり外界を映す窓にも似た性質を保持しているように思えます。小説というものがある一定のフィクション性を前提とするならば、差し当たって日記文学や紀行文との類比で「普通」に読む事ができるでしょう。作家がフィルターとなって、我々読者は島で起こった出来事を知る、つまり、文章が透明な窓となり、読者を外界へと導いてゆく、というわけです。

しかし先述したように、この作家は小説の物語構造や物体的特性に対し極めて意識的な人間であり、そのような作家が、笠島日記が発表された媒体のあり方に対して無意識的であるはずもないでしょう。公開されたのはインターネットというメディウムであり、それはあらゆる場所から、この文章へとアクセスする事を可能にするものです。

小説家、福永信は2006年9月28日、十五日間の本島は笠島地区での滞在を開始します。当然の事ながら活動自体に何らかの成果を要請される、そのような与えられた役割に対する不安を隠そうともせず、インターネットを通じて、日記形式で公開してゆきます。

「いつもここで海を見ているんですか、と聞いてみる。滞在中は島の人たちと交流をもって下さいといわれているのである。『交流』といわれても全然絵が浮かばない。というか絵に描いたような交流の図しか浮かばす、右のような質問になったのだ。」(9/29の日記より)

滞在当初、大まかな活動プランのみを用意し島を訪れた福永は、交流のあり方そのものに多いに戸惑い、しかし、その戸惑いを孕んだ出来事そのものに何らかの意味を見いだすかのように、丹念に日記に書き付けてゆきます。ほとんど手ぶら状態でやってきた小説家の、その手持ち無沙汰な感覚、そして、何らかの結果が求められる状況への逡巡。そのような、何もない手ぶらな中から開始された笠島での滞在に何かしらの手応えを求めるかのように、人々との交流のかけらを収集してゆくことを思い立ちます。

「本島に入って三日目になって、ワークショップのプランを大幅に変えた。 (…) 実際にこの場所に来てみて、おじいさんおばあさんたちと言葉を交わすうちに、これはちがうな、集まって限定された時間の中で何か作業をする、そういうことではないなと思えてきた。(…)らくがき帳が置いてあるのがたまたま目にとまった。よし、これを使わせてもらおう。」

読者からすれば、なんとまあ行き当たりばったりな、と思う他ないのですが、ともかくもこのようにして、 らくがき帳の各ページに、ひらがな一文字を書いてもらう活動が開始されます。

画用紙に書かれてゆく数々のひらがな、それは島の中で福永信という人物を通じ、島民との対話、交流を通じて集められたものです。ひらがな一文字はそれ自体として何ら意味をもたず、あくまで断片に留まるほかない。さらに、小中学校では生徒と共に「音を撮る」というテーマのもとワークショップが行われ、インスタントカメラを手にした一人一人が、それぞれの視点で見つけ出した島の中の音のかけらを拾い集めてゆく。これらの経緯を記録し続けた「笠島日記」にもまた、島で起こる出来事のささいな断片が綴られ、少しずつ、日々記される分量も増えてゆきます。

「笠島日記」を通じて立ち現れるのは、福永という作家によって経験された、断片的な場所の記録なのであって、それが笠島という名と強く結びついて現れるという事はありません。そこで描かれる出来事は、まさに福永が「笠島日記を書き終えて」にて記しているように「どこにでもありそうな、そして実際にどこにだってある」ものなのでしょう。であるとすれば、インターネットという空間、どこからでもアクセスし得る空間に公開された日記を通じて私たちがたどり着く場所もまた、どこにでもありえる場所なのだと言えます。あらゆる場所に遍在する窓のむこうに「どこか」を見いだすこと、これこそがインターネット上で公開された「笠島日記」の特徴を為しており、それは一般的な小説の特性としての「窓」的な性質とも、福永の小説に見て取った「鏡」的な性質とも決定的に異なっています。

結ばれ、そして、ほどかれる

「笠島日記」追記の中で、この小説家は、なにやら重たい紙袋と共に本島へ再来するでしょう。作家の手にはワークショップに参加した生徒や先生たちに撮ってもらった数多くの写真、 十五日間の日記を凝縮した文章を一文字一ページにプリントアウトし、その所々に書いてもらったひらがなが散りばめられた全九巻もの手作り本。 無意味なまでに「重い」全九巻もの書物となった「笠島日記」は、原稿用紙五枚足らずの文章として編集されています。これらの公開と共に、普段ではあり得ないほど、島の内外から子供も大人もが集う、その祭りの日がやってくる。

このように2006年10月23日、二週間の滞在時に集められてきた写真、文字、そして日記までもが一点において交わり、凝集された。古い民家において古い人も新しい人もが集い、出会い、言葉を交わす、この出来事をさしあたりサイトスペシフィックだと考える事は可能でしょう。そうしたこの場所を特別なものとして見なすこともできるかもしれません。しかし、むしろ重要なのはその後、ここで集められたちいさな断片たちが、再び元の場所へと戻ってゆく、このことにあるのではないでしょうか。集められた写真は、撮影者それぞれが持ち帰り、出会いを通じて書かれた一つ一つのひらがなも、凝縮された日記と同様に、この場に集った読者の記憶のかけらなってバラバラに散逸してゆく。つかの間のにぎわいを見せたこの場所、真木邸にその後、何が残るという訳でもないのです。

結ばれた一点が、ここで再びほどかれる。いや、むしろそれは、ほどかれるためにこそ結ばれたのだと言うべきでしょう。そこにあったのは小さな、しかし、確かな波です。出来事のささやかな記憶のみを運び、何も残さず消え去ってしまうような波。そうしてこの場は、再び、「どこにでもありそうな、そして実際にどこにだってあるだろう」場所へと戻ってゆく。「笠島日記」はこのような、場所の遍在性へ向けて書かれていたのであり、その窓の向こうに見える、どこででもありうる場所へと読者を開いてゆくのです。これはサイトスペシフィックではない。あらゆる場所からあらゆる場所へ通じる窓、このような透明な窓こそが「アーティスト・イン・笠島」というプロジェクトがもたらした、目に見えない作品なのであり、 どこでもないが、しかしどこかに残された、唯一のものであるのかもしれません。

池田剛介

『これはサイトスペシフィックではない』

2006年十一月二十三日、私は丸亀からのフェリーに揺られ、本島という瀬戸内の小さな島を訪れました。島内の笠島地区でのアーティスト・イン・レジデンス成果発表会場へ向かう道すがら、私の頭にはすでに、「場所」とは何か、サイトスペシフィックとは何か、という問題が据えられていました。 作家がある「地域」へ出向き、「アーティスト・イン・レジデンス」しつつ、「ワークショップ」も催す、とこれだけの語が並べられれば誰でも、 少なくとも現代美術に関わっている人間にとっては誰でも、上のような問題を真っ先に思いつくことになります。ただ、そこに何らかの違和感がなかった訳ではなく、とりわけ福永信という名は、私の考える限り、サイトスペシフィックなる言葉——場の固有性と向かい合い、その特殊性を強調する、その語と容易に結びつくような対象ではありませんでした。

「笠島日記」、それを福永の作品として私が接した際、やはり同様の違和を感じざるを得ませんでした。私はこれまで、ある一定の関心を持って福永の小説に触れてきており、そのいくつかは別の場所で論じてもいます 。作家本人からは「事実として起こった事は小説に書かない」という事をよく聞いている、とすれば、ますますこのテクストは小説から遠ざかるように思えるでしょう。 にも関わらず、インターネット上に公開されていった日記は、単なる活動のルポタージュの枠を超え、彼の小説のあり方をも逆照射しているようにすら思えるのです。端的に言って、「笠島日記」は福永信のこれまでのテクストと決定的に違っています。この違いを見据えること、いわば前者と後者との視差を基に「アーティスト・イン・笠島」プロジェクトの意義を捉えること、これこそが本論の中で目指されています。

■ 鏡としての小説

通常の小説は、最良の作品に限られるであろうが、その作品を通じて外界をヴィヴィッドに映します。作家の感性を媒介として見られた世界が、紋切り型のイメージに回収される事なく生き生きと描写される時、読者は文字どおり本を「通じて」その構築された外界と接する事となります。このような特性は、少なくとも現代の表現としては、文学というメディウムに顕著なものだといえるでしょう。他の多くのメディア、例えば美術においては、20世紀を経て徹底した抽象化が進められてきており、外界を写し取る媒体としての特性は失ってゆきました。対して、文学は言葉を表現の手段として用いている限り、美術でいうような意味での抽象化を徹底する事は困難であり、もしもそれを進めるとすれば言葉はやがて解体され、文字の音を作品の主たる構成要素して扱う詩というメディウムの方へと向かう事となるでしょう。 小説」や「詩」などというジャンル的区分に本質的な意味を認めるべくもないですが、さしあたりこのような線引きは、近代以降、文学を考える上での前提だともいえます。未だその物語性を失っていないメディウムとしての文学。読者はいわば小説という「窓」を通じ、その世界観に触れる。できうる限りこの窓を磨き、透明化し、読者と外界との距離を近づけてゆく事こそが、良質な文学の一つの条件として認識されています。

ところが、福永信という小説家は様々な形で、このような小説の特性を切断する事を試みているように思えます。外界へ開かれた窓を傷つけ、あるいは何か別のものに入れ変えることによって、従来の小説の条件そのものを問おうとします。いわゆる「詩」的な実験において行われるような、言葉の文法的逸脱や、その音声的要素の強調が見られる訳でもなく、むしろ「小説」的な顔貌を常に装いながら、読者の知らぬ間に、何か別のものに変化させてしまっているかのようなのです。

彼のデヴュー短編集『アクロバット前夜』に所収された「読み終えて」を見てみましょう。

冒頭「君は、ねらわれている。」という宣言と共に書き始められるこの作品。「 君」は何らかの理由で何者かに狙われており、「僕」はその「君」へ向けて、仕掛けられた罠へ注意を払うよう、延々と長い手紙を書きます。「君」へと届けられたその手紙を読むように、読者は、小説を読み進める事となる、このような形式自体は夏目漱石「こころ」に代表されるように、珍しいものではありません、しかしながら、驚きは小説の終わりにやってきます。

「ここまで読んだ君になら僕の言おうとしていることがわかるだろう。この手紙の長さの意味がわかるだろう。この手紙を読んでいる間、君はその時間の分だけ、その日の、いつもの君の行動から遅れているのだ。その時間はただこれを読んでいた時間だ。そして読んでいた時間だけ、遅れた分だけ、予測され仕掛けられた罠を、ズラし、使いものにできなくするのだ。」(読み終えて)

「君」が手紙を読んでいた時間の消費こそが、この手紙が機能する唯一の効果なのであり、それ以外のものではない。手紙の中で延々と語られていた襲撃者の行為やそれに対する注意の喚起は、単に「読む」という行為を通じて現実的に時間を遅らせるためのものに他ならなかった。この時、小説内における「君」と読者との位置がピタリと一致します。手紙を読んでいた「君」へと与えられた時間の消費は、そっくりそのまま読者がそれまで小説を読んできた、その時間的消費へと重ねられます。透明な窓として物語を開示してきた小説が、突如、鏡へと変貌し、読者の姿、すなわち、いまここで私が読んでいる、その行為自体を強烈に映し出します。

読むことの意味が、端的に「時間稼ぎ」という目的に還元され、読んだ内容に先立つことを知らされたその時、小説の読者もまた、作品を読むために一定の時間を費やされていたという事実に蹴躓かされるでしょう。ここにおいて「読む」という経験は、小説を通じて外界ないし物語ではなく、読者自身がここで本を読んでいた、その現実的な時間の厚みこそを見させることとなるのです。

このような福永作品の「鏡」的傾向を示すために、もう一つの例を挙げておきましょう。短編集『コップとコッペパンとペン』所収の同名作品、その題の内には二つの「と」が含まれています。

早苗が図書館で見知らぬ男に話しかけられ緊張が高まったかと思えば、次の段落で彼らは夫婦となり早苗は妊娠している、と思えばすぐさま早苗は帰らぬ人となっており、早苗の娘は失踪した父を捜し始める。こういった具合に、小説内の諸出来事は十分な因果関係を欠いたまま接続されています。ここでは時間的、空間的な大きな飛躍が、その記述の分量と釣り合わない形で唐突に提示されている点に注視されなければなりません。先に記したような物語展開におけるあまりにも大きな文脈的飛躍は、複数の出来事間のズレ、その断面を読者に露にします。ある主体が何かを始めたかと思えば、その彼/彼女は消え去り、小説内の語りは、主要な主体をまた新たに見つけ出し、しかしその新たな主体もまた直ちに消え去り、小説はまた別の行為主体へと目を向けざるを得ない。ある主体「と」別の主体「と」、またさらに別の主体「と」…いうように、ここで見いだされるものは複数の人物と彼らをめぐる出来事間の断面、接続詞「と」そのものであり、確固たる主体が設定され得ない非人称的な次元というべきものなのです。

そもそもこの小説の題は「コップとコッペパンとペン」というのですが、これらの三つの要素のうちの二つは「いい湯だが電線は窓の外に延び、別の家に入り込み、そこにもまた、紙とペンとコップがある。この際どこも同じと言いたい。」という不可解な書き出しにおいて現れるものの、コッペパンというモチーフは一切、小説内に現れて来ない、むしろそれは純粋にコップ「と」ペン「と」をつなぐ音として挿入されているのだと考えるべきでしょうか。

コップとペンとをコッペパンがつなぐ。様々な主体が次々に移り行くこの小説において、様々に舞台は展開していくが、結局のところ「どこも同じ」。そこにあるのは登場人物でも、その背景となる場所でもない、単なるつなぎ目としての「と」、すなわち諸出来事間の蝶番のみなのです。このような、およそ一般的な意味においての小説の展開としては「不自然」な接続部の露呈は、読者の物語への感覚的没入を絶えず阻害し、読書という行為そのものへの認識へと、常に読者の意識を立ち返すことを強いるでしょう。眼前の小説、窓として本の向こうの世界を開いていた小説が、ここにおいて鏡へと姿を変え、読者の行為そのものを映して止まなくなるのです。

■ 笠島日記、遍在する窓としての

このように、読むことの行為それ自体を映し出す鏡としての小説を発表し続けてきた作家にして、この「笠島日記」は、非常に一般的な文学的特質、つまり外界を映す窓にも似た性質を保持しているように思えます。小説というものがある一定のフィクション性を前提とするならば、差し当たって日記文学や紀行文との類比で「普通」に読む事ができるでしょう。作家がフィルターとなって、我々読者は島で起こった出来事を知る、つまり、文章が透明な窓となり、読者を外界へと導いてゆく、というわけです。

しかし先述したように、この作家は小説の物語構造や物体的特性に対し極めて意識的な人間であり、そのような作家が、笠島日記が発表された媒体のあり方に対して無意識的であるはずもないでしょう。公開されたのはインターネットというメディウムであり、それはあらゆる場所から、この文章へとアクセスする事を可能にするものです。

小説家、福永信は2006年9月28日、十五日間の本島は笠島地区での滞在を開始します。当然の事ながら活動自体に何らかの成果を要請される、そのような与えられた役割に対する不安を隠そうともせず、インターネットを通じて、日記形式で公開してゆきます。

「いつもここで海を見ているんですか、と聞いてみる。滞在中は島の人たちと交流をもって下さいといわれているのである。『交流』といわれても全然絵が浮かばない。というか絵に描いたような交流の図しか浮かばす、右のような質問になったのだ。」(9/29の日記より)

滞在当初、大まかな活動プランのみを用意し島を訪れた福永は、交流のあり方そのものに多いに戸惑い、しかし、その戸惑いを孕んだ出来事そのものに何らかの意味を見いだすかのように、丹念に日記に書き付けてゆきます。ほとんど手ぶら状態でやってきた小説家の、その手持ち無沙汰な感覚、そして、何らかの結果が求められる状況への逡巡。そのような、何もない手ぶらな中から開始された笠島での滞在に何かしらの手応えを求めるかのように、人々との交流のかけらを収集してゆくことを思い立ちます。

「本島に入って三日目になって、ワークショップのプランを大幅に変えた。 (…) 実際にこの場所に来てみて、おじいさんおばあさんたちと言葉を交わすうちに、これはちがうな、集まって限定された時間の中で何か作業をする、そういうことではないなと思えてきた。(…)らくがき帳が置いてあるのがたまたま目にとまった。よし、これを使わせてもらおう。」

読者からすれば、なんとまあ行き当たりばったりな、と思う他ないのですが、ともかくもこのようにして、 らくがき帳の各ページに、ひらがな一文字を書いてもらう活動が開始されます。

画用紙に書かれてゆく数々のひらがな、それは島の中で福永信という人物を通じ、島民との対話、交流を通じて集められたものです。ひらがな一文字はそれ自体として何ら意味をもたず、あくまで断片に留まるほかない。さらに、小中学校では生徒と共に「音を撮る」というテーマのもとワークショップが行われ、インスタントカメラを手にした一人一人が、それぞれの視点で見つけ出した島の中の音のかけらを拾い集めてゆく。これらの経緯を記録し続けた「笠島日記」にもまた、島で起こる出来事のささいな断片が綴られ、少しずつ、日々記される分量も増えてゆきます。

「笠島日記」を通じて立ち現れるのは、福永という作家によって経験された、断片的な場所の記録なのであって、それが笠島という名と強く結びついて現れるという事はありません。そこで描かれる出来事は、まさに福永が「笠島日記を書き終えて」にて記しているように「どこにでもありそうな、そして実際にどこにだってある」ものなのでしょう。であるとすれば、インターネットという空間、どこからでもアクセスし得る空間に公開された日記を通じて私たちがたどり着く場所もまた、どこにでもありえる場所なのだと言えます。あらゆる場所に遍在する窓のむこうに「どこか」を見いだすこと、これこそがインターネット上で公開された「笠島日記」の特徴を為しており、それは一般的な小説の特性としての「窓」的な性質とも、福永の小説に見て取った「鏡」的な性質とも決定的に異なっています。

結ばれ、そして、ほどかれる

「笠島日記」追記の中で、この小説家は、なにやら重たい紙袋と共に本島へ再来するでしょう。作家の手にはワークショップに参加した生徒や先生たちに撮ってもらった数多くの写真、 十五日間の日記を凝縮した文章を一文字一ページにプリントアウトし、その所々に書いてもらったひらがなが散りばめられた全九巻もの手作り本。 無意味なまでに「重い」全九巻もの書物となった「笠島日記」は、原稿用紙五枚足らずの文章として編集されています。これらの公開と共に、普段ではあり得ないほど、島の内外から子供も大人もが集う、その祭りの日がやってくる。

このように2006年10月23日、二週間の滞在時に集められてきた写真、文字、そして日記までもが一点において交わり、凝集された。古い民家において古い人も新しい人もが集い、出会い、言葉を交わす、この出来事をさしあたりサイトスペシフィックだと考える事は可能でしょう。そうしたこの場所を特別なものとして見なすこともできるかもしれません。しかし、むしろ重要なのはその後、ここで集められたちいさな断片たちが、再び元の場所へと戻ってゆく、このことにあるのではないでしょうか。集められた写真は、撮影者それぞれが持ち帰り、出会いを通じて書かれた一つ一つのひらがなも、凝縮された日記と同様に、この場に集った読者の記憶のかけらなってバラバラに散逸してゆく。つかの間のにぎわいを見せたこの場所、真木邸にその後、何が残るという訳でもないのです。

結ばれた一点が、ここで再びほどかれる。いや、むしろそれは、ほどかれるためにこそ結ばれたのだと言うべきでしょう。そこにあったのは小さな、しかし、確かな波です。出来事のささやかな記憶のみを運び、何も残さず消え去ってしまうような波。そうしてこの場は、再び、「どこにでもありそうな、そして実際にどこにだってあるだろう」場所へと戻ってゆく。「笠島日記」はこのような、場所の遍在性へ向けて書かれていたのであり、その窓の向こうに見える、どこででもありうる場所へと読者を開いてゆくのです。これはサイトスペシフィックではない。あらゆる場所からあらゆる場所へ通じる窓、このような透明な窓こそが「アーティスト・イン・笠島」というプロジェクトがもたらした、目に見えない作品なのであり、 どこでもないが、しかしどこかに残された、唯一のものであるのかもしれません。

池田剛介

2009年05月27日

地域とアート4 本島での活動 福永信

アーティストイン笠島~『記憶の集積を創造の海へ』の初稿です。

2006年10月x日 海が見える大倉邸にて

『高島昭夫さんをかこんで』

聞き手 SAW

福永信

本島町笠島地区の小高い丘陵部に中世の城跡がある。笠島地区は、城下町としての雰囲気が残る集落であり、天然の港を活かした瀬戸内の港町として、国の伝統的建造物群保存地区に選定された。保存地区の中心部マッチョ通り(町通りの転訛でこう呼ばれる)の門に真木(さなぎ)邸がある。現在は、笠島まち並保存センターとして公開している。

高島さんは、保存センターの館長として、また笠島地区の自治会長としてSAWの相談役、調整役として、なにかとお世話いただいている方である。現役の笠島大工さんでもあるそうだ。そこで日中はご多忙でお話を伺う機会がないため、夕食を共にしながら、笠島の歴史、高島さんの個人的な記憶について、お話を伺おうと私たちの宿舎となっている大倉邸にお招きした。

自分でもかわりもんじゃと思っとるのよ。仕事の場合は、本職の大工の場合ですよ、これは自分の意地をとおす。でも、いまの仕事、これはとおせません。まち並保存センターの仕事とか、(笠島の)自治会長とか。自分の意見をおさえても、ひとの意見をとりいれないと、と思ってます。若いひとたちから見て、ここ、笠島はどうですか。

一寸ととおっただけでも、雰囲気がわかると思うが、笠島はどういう感じがするか。観光客のひとにも聞くんです。なるべく、みなさん、来てくれたひとにね、へんな感じをさせないような方法をとらないといかんなあ、と。笠島に関しては、きれいでしずかでいいですなあということをいうてくれるひとも多いですが……。家に入っても、あるじゃない。その家に入っただけでも、雰囲気がある。どうもよくないとか、いちばんはじめに一歩ふみこんだときね。

家を建てるとか、修理に入る場合、その家の雰囲気はぜんぶわかるんです。そうしないと修理できません。炊事場も風呂も見るわけですから。そのひとの趣味にあわせないといけないし、ここは夫婦仲がわるいなとか(笑)。その家庭の、ひとのふんどしにあうように修理しなきゃならん。

まち並保存センターでも、お客さん少ないじゃないの。それで、お客さんのほうが気いつこうとることがあるよ。けど、それじゃいけません。自分も(センターの仕事を)やめようと思うけれども、代わりがないわけ。説明が下手でもいいんだけれども、ちゃんとできるひとがなかなかいない。いや、わしもながいことはないんよ。いま、三年め。二年くらい前は、本職しとりました。

本職の大工とはまったくちがう仕事ですが、ただ幸いかな、これまでの仕事のなかで案外、高等教育を受けているひとと話すことが多かったから、(お客さん相手に話すことの多い保存センターの仕事は)べつだん物怖じもせず、こなすことができているかな。

そやなあ。おとぎばなしを話して聞かせるような感じ、バスガイドが説明するような、「右に見えるのはなになにです」というのじゃなくて、おたがいに対話するような感じを心がけておるよ。それで、おおまかなセンだけをいえばいいんじゃないかなと思って、それをモットーにしているわけじゃな。こまこういうと、質問されて返事にもこまるし(笑)。とってつけたことばじゃなくて、そのままのことばでいいんだから。近所のひとと話すようにすればいいんだ。

そうはいっても、「お前うまげにいいよるとくらっしゃげるぞ」とかいうと、逃げてしまう(笑)。これは、まあ、「うまいことばっかりいうとなぐるぞ」ということだけど(笑)。ほかにも、「おえん」は、だめだ、ということですが、「へらこい」(けちんぼう)とか。「こすい」(づるかしこい)とか。でも本島の言葉はいろいろまじっとる。岡山言葉も、関東も、上方も、いろいろなひととつきあってきとるから。わたしらのことばはいろいろミックスしとる。とくに笠島と泊は、むかしながらのことば、すくないな。阪神方面への出入りがあるから。

ここの歴史はそういうものであって、端から端まで見通しがきかないとか、枝道が多いとか、きちんとした交差点になっていないというのは、塩飽水軍のなごり。「マッチョ通り」は、「町通り」。これも方言といえるかな。あんたらが聞き取りにまわるんでも、笠島でも西の方は、漁師の言葉が出てくるよ。

まあ、話があっちゃこっちゃするが、そういうふうにおとぎばなしのようにお客さんと話していると質問のほうも、多なってくる。いま話しているようにね。ある程度、だから知っとかなきゃいかん。お客さんが来んで、ねころんで本読んでいるのも、いろいろ知ろうとしているわけ。千五百何年というより、四百年前ですといったほうがわかりよい。「塩飽水軍」というとき、水軍という言葉についての説明もいる。ふつう水軍いうたら海賊となるんですが、ここの水軍は海賊ではないんです。ここの水軍は商船、貨客船というかな、いまでいや、フェリーでしょう。そういう水軍やな。そやけども、八百年前、それくらいになったら愛媛、尾道のあいだの村上水軍と海賊行為もしていた。交通料金をはらわんだら強奪するとかそういうこともあった。けれども基本は商船、輸送船、そういう水軍。真木信夫さんの『塩飽海賊史』という本には、ここのひとたちは海賊のように船をあやつっていたという意味だと聞いている。

水軍というのは軍のように隊をなしていることで、塩飽としての水軍。本島をふくめて塩飽諸島の七つの島、塩飽七島で水軍だった。八百年前にはそうした海賊行為や、法然上人が島流しにあって、ここのお城の住人が見つけて今は専称寺になっている庵に接待したといういわれがある。四百年前は戦国時代、秀吉、家康の時代です。海賊禁止令なんか出るけど、塩飽水軍の船頭たちは、大きい船だろうが、小さいのだろうが、うまくあやつることから、信用を得て国のおかかえになる。仕事もふえていそがしくなっていった。専属の回船業になったわけ。手当てというか、千二百五十石の土地をもらい、自治領になったわけです。人名制という独自の制度もできた。帆で走るんですから、全国に行って、帰ってくるには、ひと月もふた月も十分にかかる。船の修理もいる、そこで船大工も増えていったわけです。みんなふところかがよくなって、お寺にしても、この狭い島に二十四できたわけです。それが、十、いまは。住職さんがいるのは、もっとすくない。

流行ると、いまでもそうだが、真似をするところがでてくる。で、この回船業はもうかるなあ、ということがあって、するとあとからでてくるほうが優勢になってしまう。前からの水軍はすたれてくる。本土のほうがいいということにもなってくる。それで権利を大阪の回船業者にゆずってしまえということになったのが、二百八十年ほど前。船頭は船といっしょに行ってしまうからいいけど、船大工は失業してしまった。

船大工は、そこから家を建てる大工に変更します。技術的にむずかしいのだけど、その時代、家を建てるときに手伝いに行ってたりして交流があってうまく転換ができた。

家の大工になると、島のなかで仕事がいつもあるわけじゃないから、出稼ぎにいくようにもなった。塩飽水軍だったのが、塩飽大工として、こんどは出て行くことになったんですね。そいで、そのようにしていって、善通寺の五重塔、丸亀の山北神社、岡山の、これは国宝になってますが、吉備津神社、国分寺の五重塔といった宮大工としても、塩飽大工が名をはせたということじゃな。一所懸命はたらいたものですから、それでまたふところがよくなったし、出先で土地を買い、家を建て、生活できるようにする、女房、子供を呼ぶ、島の家はだんだん閉まっていく。そして現在にわたって空き家が多い。阪神方面に出ているひと、多いです。簡単にいえば、そういうことなんです。

わしも島から出て、神戸に住んどったのよ。これは家族で住んでた。この島で生れて、神戸に行って、もどってきたわけ。親父は船員だった。

食事も何も配給制になって、ひさしぶりに外食に出て、何か食べようと親父がいったことがありました。神戸に住んどったから、阪急会館の食堂でランチをたのんだわけ、コースで。たのんだはいいけど、「あら、お父さんこれどうしたん。となりのひとはお米のごはん食べてる。ぼくたちのはうどんのごはんだよ」、子供だからそういったの。干しうどんを細かく切ってむしたのがでてきた。親父は、「うっかりしてた、AランチとBランチがあった、これはBランチだ」(笑)。ごはんの代わりにうどんがでるような時代なんです。そのような調子でおったわけですが、疎開せにゃならんという。第一番の空襲がきたわけだ。みんな疎開しないといけない。で、(国民学校の)五年生のときに疎開でもどってきたわけ。

それがもう七十五歳になっとるんだから。いろいろな思い出があるけれども、いいか、わるいか。いまから考えればまあまあよかったんかな。黒いのこれ、開けたら?(福永注・高島さんは未開封のオールドパーを持参して来られ、それがテーブルの上、みんなの目の前にあるのです)

飲むためにもってきたんやから。ぶどう酒は香りなんかが抜けるけど、これは残っても大丈夫だから。こういうのは、舌のうえにちょっとのっけて、口のなかでもてあそぶ感じでな、ビールみたいにグーッとじゃなくて、舌でころがすような感じで。

まあ、そんな具合で、移り住んだ塩飽大工たちは、移住先に家も建てているから、なかなか帰ってこれない。でも、先祖はこっちに墓があるから盆やなんやかやでもどってきます。空き家でも、雨漏りがあると応急手当てをしていく、そうしてきれいに残っている。

で、昭和六十年の国の伝統的建造物の指定もあって年に二、三軒づつ修理して、徹底的になおした。そしていまのような保存地区ができあがったわけです。まあ、もっといえばあとの維持が大変だ、あるいは空き家対策とかいろいろありますが。

こないだもいったけれども、大工になったのは、本心は高校に行きたいんだけど、行けないな、と。自分のところが裕福でないといけなかった。下宿しなきゃとかあるから。遊んどってはいけないし、それでモノを作るのが好きだから、大工になるか、と。女房の親の世話で、大工になるため岡山に出たわけ、十八のころ。笠島の港から小さい船で出るんだわ。昔は下津井鉄道というのがあったの。軽便鉄道ともいいよったけどね。茶屋町まで行って、茶屋町から、宇野線に乗り換えて岡山駅まで行くと、警察が荷物を全部検査しとる。人前で開けさせられた。そういう時代だったから。

住み込みで、朝起きたんはいいけれども、何もすることがないから新聞を読んでたんですな。そしたら親方から「大工仕事を習いに入った早々、新聞読むとはなにごとだ」と怒られた(笑)。「庭の掃除から風呂から、全部やれ」と。仕事を教えてもらうんだから、しゃあないな、いわれる前に、よし、やるわ、というような調子でやりました。あとになって「お前ほど気がきくやつはおらなんだ」といわれるようになった。

食べることでも、そうで、大工には、家を建てているその家のひとが、昼と晩は食べさせてくれるのよ。新入りだから、いちばん最後、古参のごはんのあと、ようやく自分が食べだしたら、はあ、古参の先輩はもう「おかわり」ゆうとる。親方にしてもよ、こっちが食べかけたら、「おい、そろそろやるぞ」と食べるひまがない(笑)。だから自分が上(親方)になったら食べるときはゆっくり食べよ、と、それだけはいった。年明けして礼奉公一年して、二十二歳のときから、いろいろ岡山で仕事しました。生まれ持った習性というかな、仕事がひとよりずぬけとったんだな、じぶんでいうたら悪いけどもよ。どこいっても、案外スムースに、いい場所いい場所、下っ端の仕事はせずに、家でいえば床の間とかそういう重要なところをまかされた、というわけじゃな。

笠島に帰ってきたのは、たまたま仕事で、「あんたくらいしか、たのむひとおらんけん」といわれてもどってきて、そしたら同じくらいに、まち並み保存地区の修理の仕事が、ちょうど、ずっと仕事が出たわけね。岡山にもどらず、こっちで保存地区の仕事をしてくれ、ということで、いくつか修理を手がけました。まあ、昭和五十八、九年から、もう二十年以上、こっちにおる。どっちむいてもこっちむいても、ふるさと、知っているひとばかり。

自分が昔からの仕事を知っているから思うんだが、このごろのひとの場合はむちゃくちゃなんだ。ビスでとめるとかなんとかして、ほぞ(みぞ)のいれこみとかぜんぜんないわけ。木は乾いてくると、「やせる」というのですが、ちぢんできます。一年経つとぐずぐずになる。いまの住宅は、建ったときはいい。けれど、ぐすぐすになってしまう。ボルト、ナットでしめたとしても、木はやせるもんであって、それは鉄骨であっても、年月がたつとゆるんでくるから。

島の保存地区の家が残っているのは、ゆるみがないということ。一軒の住宅に一年も二年もかける。なんで保存センターが百六十年もつかというとそういうわけなんです。いまは、耐久率は二十年から二十五年になっとるから、ローンがすんだら家もすんだということになってる(笑)。手間をかけたほうがながもちする。つきあいも、だからながくなります。ここの町並みの修理にしても、予算超過しても、自腹きってもやるということになる。図面にでてないことまでやっているということは素人にはわからんだろうけどな。

保存地区は焼き板ということになっていて、焼き板うってますわな。いっけんぼろぼろしそうで、しません。防水、防虫、そういう効果もある。ただ、コストがあがるし、使わないことがある。昔のイメージ、くずれてしまいますよ、と設計士にいったら、あたまかかえておったけどね。いま、焼き板、高いんでね。手で焼くのと、工務店から持ってくる焼き板は、ちがいます、焼いた肌が。工務店のは、鉄板を焼いておしつけるわけ。つまり表面だけです。自分らが焼くのは、板をよく乾燥させて、煙突みたいに三角に組んで立てて、縄でくくる。そして下から火をつけて焼くんですが、そのままだと燃えてしまうから、焼き具合を見ながら適度にまわしていく。そして自分が、このとき、と思ったところで縄をほどいて、水をかける。岡山にいたころは、用水があちこちにあるからそこに放り込む。

姉によくいわれた。「お前こんなていねいにしてたらほかのひとに仕事とられてしまうで」、と。でも、年数が経つほど価値がわかるんやから。「はようできたらええわい」というひとはそういうひとを選べばいい。いまはいないでしょ、焼き板を焼くひと。ぼくは焼くけどさ(笑)。

(構成・福永信)

2006年10月x日 海が見える大倉邸にて

『高島昭夫さんをかこんで』

聞き手 SAW

福永信

本島町笠島地区の小高い丘陵部に中世の城跡がある。笠島地区は、城下町としての雰囲気が残る集落であり、天然の港を活かした瀬戸内の港町として、国の伝統的建造物群保存地区に選定された。保存地区の中心部マッチョ通り(町通りの転訛でこう呼ばれる)の門に真木(さなぎ)邸がある。現在は、笠島まち並保存センターとして公開している。

高島さんは、保存センターの館長として、また笠島地区の自治会長としてSAWの相談役、調整役として、なにかとお世話いただいている方である。現役の笠島大工さんでもあるそうだ。そこで日中はご多忙でお話を伺う機会がないため、夕食を共にしながら、笠島の歴史、高島さんの個人的な記憶について、お話を伺おうと私たちの宿舎となっている大倉邸にお招きした。

自分でもかわりもんじゃと思っとるのよ。仕事の場合は、本職の大工の場合ですよ、これは自分の意地をとおす。でも、いまの仕事、これはとおせません。まち並保存センターの仕事とか、(笠島の)自治会長とか。自分の意見をおさえても、ひとの意見をとりいれないと、と思ってます。若いひとたちから見て、ここ、笠島はどうですか。

一寸ととおっただけでも、雰囲気がわかると思うが、笠島はどういう感じがするか。観光客のひとにも聞くんです。なるべく、みなさん、来てくれたひとにね、へんな感じをさせないような方法をとらないといかんなあ、と。笠島に関しては、きれいでしずかでいいですなあということをいうてくれるひとも多いですが……。家に入っても、あるじゃない。その家に入っただけでも、雰囲気がある。どうもよくないとか、いちばんはじめに一歩ふみこんだときね。

家を建てるとか、修理に入る場合、その家の雰囲気はぜんぶわかるんです。そうしないと修理できません。炊事場も風呂も見るわけですから。そのひとの趣味にあわせないといけないし、ここは夫婦仲がわるいなとか(笑)。その家庭の、ひとのふんどしにあうように修理しなきゃならん。

まち並保存センターでも、お客さん少ないじゃないの。それで、お客さんのほうが気いつこうとることがあるよ。けど、それじゃいけません。自分も(センターの仕事を)やめようと思うけれども、代わりがないわけ。説明が下手でもいいんだけれども、ちゃんとできるひとがなかなかいない。いや、わしもながいことはないんよ。いま、三年め。二年くらい前は、本職しとりました。

本職の大工とはまったくちがう仕事ですが、ただ幸いかな、これまでの仕事のなかで案外、高等教育を受けているひとと話すことが多かったから、(お客さん相手に話すことの多い保存センターの仕事は)べつだん物怖じもせず、こなすことができているかな。

そやなあ。おとぎばなしを話して聞かせるような感じ、バスガイドが説明するような、「右に見えるのはなになにです」というのじゃなくて、おたがいに対話するような感じを心がけておるよ。それで、おおまかなセンだけをいえばいいんじゃないかなと思って、それをモットーにしているわけじゃな。こまこういうと、質問されて返事にもこまるし(笑)。とってつけたことばじゃなくて、そのままのことばでいいんだから。近所のひとと話すようにすればいいんだ。

そうはいっても、「お前うまげにいいよるとくらっしゃげるぞ」とかいうと、逃げてしまう(笑)。これは、まあ、「うまいことばっかりいうとなぐるぞ」ということだけど(笑)。ほかにも、「おえん」は、だめだ、ということですが、「へらこい」(けちんぼう)とか。「こすい」(づるかしこい)とか。でも本島の言葉はいろいろまじっとる。岡山言葉も、関東も、上方も、いろいろなひととつきあってきとるから。わたしらのことばはいろいろミックスしとる。とくに笠島と泊は、むかしながらのことば、すくないな。阪神方面への出入りがあるから。

ここの歴史はそういうものであって、端から端まで見通しがきかないとか、枝道が多いとか、きちんとした交差点になっていないというのは、塩飽水軍のなごり。「マッチョ通り」は、「町通り」。これも方言といえるかな。あんたらが聞き取りにまわるんでも、笠島でも西の方は、漁師の言葉が出てくるよ。

まあ、話があっちゃこっちゃするが、そういうふうにおとぎばなしのようにお客さんと話していると質問のほうも、多なってくる。いま話しているようにね。ある程度、だから知っとかなきゃいかん。お客さんが来んで、ねころんで本読んでいるのも、いろいろ知ろうとしているわけ。千五百何年というより、四百年前ですといったほうがわかりよい。「塩飽水軍」というとき、水軍という言葉についての説明もいる。ふつう水軍いうたら海賊となるんですが、ここの水軍は海賊ではないんです。ここの水軍は商船、貨客船というかな、いまでいや、フェリーでしょう。そういう水軍やな。そやけども、八百年前、それくらいになったら愛媛、尾道のあいだの村上水軍と海賊行為もしていた。交通料金をはらわんだら強奪するとかそういうこともあった。けれども基本は商船、輸送船、そういう水軍。真木信夫さんの『塩飽海賊史』という本には、ここのひとたちは海賊のように船をあやつっていたという意味だと聞いている。

水軍というのは軍のように隊をなしていることで、塩飽としての水軍。本島をふくめて塩飽諸島の七つの島、塩飽七島で水軍だった。八百年前にはそうした海賊行為や、法然上人が島流しにあって、ここのお城の住人が見つけて今は専称寺になっている庵に接待したといういわれがある。四百年前は戦国時代、秀吉、家康の時代です。海賊禁止令なんか出るけど、塩飽水軍の船頭たちは、大きい船だろうが、小さいのだろうが、うまくあやつることから、信用を得て国のおかかえになる。仕事もふえていそがしくなっていった。専属の回船業になったわけ。手当てというか、千二百五十石の土地をもらい、自治領になったわけです。人名制という独自の制度もできた。帆で走るんですから、全国に行って、帰ってくるには、ひと月もふた月も十分にかかる。船の修理もいる、そこで船大工も増えていったわけです。みんなふところかがよくなって、お寺にしても、この狭い島に二十四できたわけです。それが、十、いまは。住職さんがいるのは、もっとすくない。

流行ると、いまでもそうだが、真似をするところがでてくる。で、この回船業はもうかるなあ、ということがあって、するとあとからでてくるほうが優勢になってしまう。前からの水軍はすたれてくる。本土のほうがいいということにもなってくる。それで権利を大阪の回船業者にゆずってしまえということになったのが、二百八十年ほど前。船頭は船といっしょに行ってしまうからいいけど、船大工は失業してしまった。

船大工は、そこから家を建てる大工に変更します。技術的にむずかしいのだけど、その時代、家を建てるときに手伝いに行ってたりして交流があってうまく転換ができた。

家の大工になると、島のなかで仕事がいつもあるわけじゃないから、出稼ぎにいくようにもなった。塩飽水軍だったのが、塩飽大工として、こんどは出て行くことになったんですね。そいで、そのようにしていって、善通寺の五重塔、丸亀の山北神社、岡山の、これは国宝になってますが、吉備津神社、国分寺の五重塔といった宮大工としても、塩飽大工が名をはせたということじゃな。一所懸命はたらいたものですから、それでまたふところがよくなったし、出先で土地を買い、家を建て、生活できるようにする、女房、子供を呼ぶ、島の家はだんだん閉まっていく。そして現在にわたって空き家が多い。阪神方面に出ているひと、多いです。簡単にいえば、そういうことなんです。

わしも島から出て、神戸に住んどったのよ。これは家族で住んでた。この島で生れて、神戸に行って、もどってきたわけ。親父は船員だった。

食事も何も配給制になって、ひさしぶりに外食に出て、何か食べようと親父がいったことがありました。神戸に住んどったから、阪急会館の食堂でランチをたのんだわけ、コースで。たのんだはいいけど、「あら、お父さんこれどうしたん。となりのひとはお米のごはん食べてる。ぼくたちのはうどんのごはんだよ」、子供だからそういったの。干しうどんを細かく切ってむしたのがでてきた。親父は、「うっかりしてた、AランチとBランチがあった、これはBランチだ」(笑)。ごはんの代わりにうどんがでるような時代なんです。そのような調子でおったわけですが、疎開せにゃならんという。第一番の空襲がきたわけだ。みんな疎開しないといけない。で、(国民学校の)五年生のときに疎開でもどってきたわけ。

それがもう七十五歳になっとるんだから。いろいろな思い出があるけれども、いいか、わるいか。いまから考えればまあまあよかったんかな。黒いのこれ、開けたら?(福永注・高島さんは未開封のオールドパーを持参して来られ、それがテーブルの上、みんなの目の前にあるのです)

飲むためにもってきたんやから。ぶどう酒は香りなんかが抜けるけど、これは残っても大丈夫だから。こういうのは、舌のうえにちょっとのっけて、口のなかでもてあそぶ感じでな、ビールみたいにグーッとじゃなくて、舌でころがすような感じで。

まあ、そんな具合で、移り住んだ塩飽大工たちは、移住先に家も建てているから、なかなか帰ってこれない。でも、先祖はこっちに墓があるから盆やなんやかやでもどってきます。空き家でも、雨漏りがあると応急手当てをしていく、そうしてきれいに残っている。

で、昭和六十年の国の伝統的建造物の指定もあって年に二、三軒づつ修理して、徹底的になおした。そしていまのような保存地区ができあがったわけです。まあ、もっといえばあとの維持が大変だ、あるいは空き家対策とかいろいろありますが。

こないだもいったけれども、大工になったのは、本心は高校に行きたいんだけど、行けないな、と。自分のところが裕福でないといけなかった。下宿しなきゃとかあるから。遊んどってはいけないし、それでモノを作るのが好きだから、大工になるか、と。女房の親の世話で、大工になるため岡山に出たわけ、十八のころ。笠島の港から小さい船で出るんだわ。昔は下津井鉄道というのがあったの。軽便鉄道ともいいよったけどね。茶屋町まで行って、茶屋町から、宇野線に乗り換えて岡山駅まで行くと、警察が荷物を全部検査しとる。人前で開けさせられた。そういう時代だったから。

住み込みで、朝起きたんはいいけれども、何もすることがないから新聞を読んでたんですな。そしたら親方から「大工仕事を習いに入った早々、新聞読むとはなにごとだ」と怒られた(笑)。「庭の掃除から風呂から、全部やれ」と。仕事を教えてもらうんだから、しゃあないな、いわれる前に、よし、やるわ、というような調子でやりました。あとになって「お前ほど気がきくやつはおらなんだ」といわれるようになった。

食べることでも、そうで、大工には、家を建てているその家のひとが、昼と晩は食べさせてくれるのよ。新入りだから、いちばん最後、古参のごはんのあと、ようやく自分が食べだしたら、はあ、古参の先輩はもう「おかわり」ゆうとる。親方にしてもよ、こっちが食べかけたら、「おい、そろそろやるぞ」と食べるひまがない(笑)。だから自分が上(親方)になったら食べるときはゆっくり食べよ、と、それだけはいった。年明けして礼奉公一年して、二十二歳のときから、いろいろ岡山で仕事しました。生まれ持った習性というかな、仕事がひとよりずぬけとったんだな、じぶんでいうたら悪いけどもよ。どこいっても、案外スムースに、いい場所いい場所、下っ端の仕事はせずに、家でいえば床の間とかそういう重要なところをまかされた、というわけじゃな。

笠島に帰ってきたのは、たまたま仕事で、「あんたくらいしか、たのむひとおらんけん」といわれてもどってきて、そしたら同じくらいに、まち並み保存地区の修理の仕事が、ちょうど、ずっと仕事が出たわけね。岡山にもどらず、こっちで保存地区の仕事をしてくれ、ということで、いくつか修理を手がけました。まあ、昭和五十八、九年から、もう二十年以上、こっちにおる。どっちむいてもこっちむいても、ふるさと、知っているひとばかり。

自分が昔からの仕事を知っているから思うんだが、このごろのひとの場合はむちゃくちゃなんだ。ビスでとめるとかなんとかして、ほぞ(みぞ)のいれこみとかぜんぜんないわけ。木は乾いてくると、「やせる」というのですが、ちぢんできます。一年経つとぐずぐずになる。いまの住宅は、建ったときはいい。けれど、ぐすぐすになってしまう。ボルト、ナットでしめたとしても、木はやせるもんであって、それは鉄骨であっても、年月がたつとゆるんでくるから。

島の保存地区の家が残っているのは、ゆるみがないということ。一軒の住宅に一年も二年もかける。なんで保存センターが百六十年もつかというとそういうわけなんです。いまは、耐久率は二十年から二十五年になっとるから、ローンがすんだら家もすんだということになってる(笑)。手間をかけたほうがながもちする。つきあいも、だからながくなります。ここの町並みの修理にしても、予算超過しても、自腹きってもやるということになる。図面にでてないことまでやっているということは素人にはわからんだろうけどな。

保存地区は焼き板ということになっていて、焼き板うってますわな。いっけんぼろぼろしそうで、しません。防水、防虫、そういう効果もある。ただ、コストがあがるし、使わないことがある。昔のイメージ、くずれてしまいますよ、と設計士にいったら、あたまかかえておったけどね。いま、焼き板、高いんでね。手で焼くのと、工務店から持ってくる焼き板は、ちがいます、焼いた肌が。工務店のは、鉄板を焼いておしつけるわけ。つまり表面だけです。自分らが焼くのは、板をよく乾燥させて、煙突みたいに三角に組んで立てて、縄でくくる。そして下から火をつけて焼くんですが、そのままだと燃えてしまうから、焼き具合を見ながら適度にまわしていく。そして自分が、このとき、と思ったところで縄をほどいて、水をかける。岡山にいたころは、用水があちこちにあるからそこに放り込む。

姉によくいわれた。「お前こんなていねいにしてたらほかのひとに仕事とられてしまうで」、と。でも、年数が経つほど価値がわかるんやから。「はようできたらええわい」というひとはそういうひとを選べばいい。いまはいないでしょ、焼き板を焼くひと。ぼくは焼くけどさ(笑)。

(構成・福永信)

2009年05月26日

地域とアート3 瀬戸内アートウェーブ 梅谷幾代

さて本島でのアートプロジェクトについて書いていて、ブログが消えてしまうと、めげそうになる。

このプロジェクトは丸亀沖にある本島・笠島地区の国の重要建造物群を拠点に平成18年9月より12月まで実施したアーティストレジデンス活動です。伝統的な建造物を保存するだけでなく、積極的に活用するモデル事業を文化庁が募集し、そのモデル事業として採用され、文化庁委嘱事業として実施しました。

詳細は考察は、後日お話しますが、本日は本島での活動について書いた拙文を掲載します。

プロジェクトについて

SAW代表 梅谷幾代

各地で地域づくりのために、アートを活用した試みが行われている。香川県では、アート拠点を名所化し観光事業の振興による地域経済の活性化を目指している。丸亀市は、駅前に美術館やギャラリーがあるため、国内外から美術鑑賞のための人々が訪れている。しかし、残念なことに地域とアートファンが交流し、浸透するような動きはまだうまれていない。文化芸術を生活の中で楽しむことは人々の潤いになり、幸福感へ通じるひとつの入り口となるが、美術それ自体は生産性はないため、一般的な地域の人々との結びつきは薄く、ある一定の隔たりがある。独創性豊かで新たな価値を生み出す文化芸術活動を市民の活動として定着させることで、はじめてアートを通じて地域が自ら再生し活性化しようとする力となるのだろう。アートを地域の活性化に貢献させるには、地域に浸透させ創造しようとする市民を育てること、この視点が重要だ。

このプロジェクトは、瀬戸内アートウェーブ(SAW)によって本島笠島地区で実施されたアーティスト・インレジデンス活動である。『アーティスト・インレジデンス』とは、アーティストが日常の場所から離れ、ある地域に一定期間滞在しながら場所と関わり、制作するというもので、地域と関わったプログラムが多いことが特徴である。

SAWは、このプロジェクトの目的を「本島ににぎわいを取り戻すこと」や「多くの観光客を招き入れること」とは考えなかった。これは暮らす人と訪れた人との異なる環境や価値観の相互交流である。島の歴史や暮らしに触れることにより新しい価値を発見し、自らの独創的な創作活動を目指すことだった。結果私たちは “豊かさ”の内容や“暮らしやすいまち”の条件を自らに向かって問い直し、幸福の条件について向き合う機会を得ることになった。

■ 瀬戸内アートウェーブ誕生へ

瀬戸内海を臨む四国に生まれ、暮らす私にとって瀬戸内の海が古くから交通の動脈として果たして来た役割を見聞きしている。海を交通路として島には人やものやさまざまな情報が行き来し、内陸部よりも繁栄していた歴史があった。海は、メディアそのものだったのだ。現在、本州と四国は3つの架橋によってつながり、人やものが行き来している。島や海は人々の経済活動から離れ、過疎が進んでいる。島と内陸部の関係に焦点をあてたプロジェクトをいつか実現したいと考えていた。美術を楽しむことと歴史を知ることは、アプローチは異なるが、想像力が刺激される瞬間は同じだ。美術鑑賞を目的に人は美術館を訪れる。ギャラリーを訪れる人は、鑑賞に加え、新しいアートが生まれる現場としてコミュニケーションすることや作り出すこともその目的に含まれる。アートは創造力の源だ。ギャラリーを訪れる人々の思いやエネルギーが集めることはできないだろうか?アーティストのための活動拠点を作ってみてはどうか?その場所をイベントやWebや出版物など様々なメディアを通じて発信するための、共同で運営する活動に育てられないだろうか?瀬戸内海からこの場を共有して、アート活動の発信・受信という双方向の交流をさせたい。すべては、ここからはじまり、見えてきたのが瀬戸内アートウェーブだった。

そこで市にアートプロジェクトを提案し、協力をもとめた。さらに平成18年度から文化庁は、「伝統的建造物活用モデル事業」の事業案を募集していた。地域で活動するNPO等の市民による『人々に親しまれる形での建造物を活用するモデル事業』の募集だった。

■ 本島でのアートプロジェクト

6月10日美術家、大学生、地元に暮らす人々などが集まり、はじめて本島についてのミーティングを行う。文化庁の応募締め切りまで1ヶ月もなかった。翌日名古屋、岡山、香川などからの参加者7名で本島への現地調査を行う。丸亀沖の本島は瀬戸内海のほぼ中央にあり、地理的に重要な場所のため、数多くの文化財が遺されている。お年寄りが多く過疎が進んでいる。児童数も減少し小中学生合わせて36名。島にあった食料品店も無くなり、現在は船で買いに行かなければならない。畑で自給生活のための野菜づくりをしている。この島の人々は、船の漕ぎ手や船大工など技術者が多い。江戸時代中期から造船の技術を活かして全国各地で大工として腕を揮った。結果的にそのまま残った集落が、瀬戸内海の港町として保存された。本島の北東部にある笠島地区は、塩飽水軍の本拠地の港町で、江戸時代頃から廻船問屋が立ち並んだにぎやかな場所だった。通りに面して丸亀市が保有している旧真木邸と呼ばれる建造物が一棟ある。幕末から明治にかけ、ここの家人は神戸で西洋家具の修理業を始め、神戸の西洋家具の歴史はここから始まったそうだ。建造物が保存されているが、水道の設備が施されていない。電気設備はあり、イベントに使用している。暮らしの気配はないが土間のたたきなどから昔の生活がしのばれ、通りに面した千本格子の窓は美しい。観光地化されていないため、飲食店やみやげ物店はなく、人の営みがない建物は空ろだ。整然と保存されたこの地区に、人の気配を取り戻し、現在の時間を流れさせたい。保存地区の指定以降、お年寄りたちの手でNPO笠島まち並保存協力会を立ち上げ、江戸時代の建物を運営する民宿事業、ふれあい茶屋といううどん店の運営を始めている。しかし、民宿事業は立ち上げたばかりで、今年がはじめての海水浴シーズンを迎えようとしていた。笠島の人々との協働事業には出来そうになかった。来年の活動に向けて準備しようと考えたが、メンバーの中から自分たちでグループを立ち上げ、活動してみようという意見が出る。島の生活は簡単ではなかった。必要なものはすべて丸亀から持ち込まなければならない。訪れる私たちを理解してもらうための時間はあまり用意されていない。アーティストの発想や考え方が刺激となる場合がある。アーティストが地域の人と具体的に作品を作ったり、地域づくりを考えたりすることもあるだろう。様々な思いが錯綜し、市の保有する伝統的建造物旧真木邸を中心にアーティストが島に滞在して活動を行うというプロジェクト案を作成した。このプランが委嘱事業の候補になっているという連絡が文化庁からあったのは、7月末だった。事業期間は、平成18年度内に実施すること、平成19年3月17日までに完了しなければならなかった。文化庁の担当官が、調査のために本島を訪れたのは8月4日だった。しかし、事業計画が選定された後もすぐに本島での活動を開始することは出来なかった。文化庁にとっても新しい事業の為に、庁内の調整に時間がかかり、SAWのプロジェクトが、委嘱事業となったために、事業開始の通知を受ける9月11日までの一月間、広報告知活動はもとより、具体的な経費を使う活動は何も出来なかったのだ。振り返るとかえってその為に、私たちは展覧会というイベントではない方向へ向かって動き出すことになった。現在のこの島の状態で、多くの人を迎え入れる目的でアート展を行うことは、相応しいことではないと感じる。島の人々の生活を乱さないことを考えた。自分たちのルールや言葉でおしゃべりすることは今ここでは必要がない。それよりも、そこで生きてきた人々と出会い、語ることばに向き合うことだ。塩飽水軍や本島の歴史は、数多く本に書き残され、語られている。このプロジェクトは、訪れたアーティストが島の人々の暮らしや歴史の記憶を反映する鏡のような立場になろう。体験しないと知りようのないここの暮らしや個人レベルの歴史を取材しよう。言葉を受け止めることが出来る人。そこでレジデンス作家として、美術に近いところで活動を行っている小説家としての福永信を考慮した。この場所に訪れてもらう前に、まず活動状況やここの暮らしをWEBを通じて発信する。次にDVD映像や出版物などによって間接的にこの場所と活動を紹介して行こうと考える。

■支援企業募集

今回の事業費では、出版物制作費が不足だ。そこで出版物を制作するための支援を得るため、事業委嘱の通知が届いた9月11日以降、あたふたと支援者を求め駆け回ることになった。丸亀市文化課の担当者の尽力をいただき、県内の企業数十社を訪問した。一行5文字で3行程度、簡単にまとめた紙芝居を作り、事業説明を行なった。笠島地区の自治会長とまち並会長への説明会を行なったときに、紙芝居を使って説明を語り終え、精一杯の好意を示しながら「なにかご質問はありますか?」と尋ねると、即座に「レジデンスとか、ワークショップとかカタカナばかりでさっぱり意味がわからん。」と反応がある。自分たちの言葉で説得しようとしていた。帰りのフェリーの時間だ。日を改め、もう一度説明を行うことを伝え船に乗る。日本語に置き換え、さらに思いを伝える言葉を模索する。丸亀近隣の地元企業は、本島の現状について理解があり、憂慮していた。SAWの活動に対して「がんばりなさい」と理解を示して支援をいただいた。

■ レジデンス開始

福永信は9月28日から9月12日までの15日間島に滞在し、アーティストインスクールやワークショップなどを行って人々と交流した。SAWも入れ替わりつつ、彼をサポートし島の人々や暮らしに触れていった。産業の衰退による人口減少と高齢化、抱える悩みは深刻だ。ここでは、なんとかなるだろうと思っていると、飲食にも事欠くことがある。欲しいものがたやすく手に入るわけではない。がまんすることもしばしば経験する。海は目の前だが、魚が釣れたことはなかった。防波堤で釣りをしている人もしばしば見かけた。夕食の食材を分けて貰おうと、話しかけたこともあった。アオリイカを釣っていた。沖縄沖のアオリイカが海流のせいかこの辺りでも獲れるのだという。自然環境が変化しているせいなのだろうか。日が落ちると静けさの闇だ。音が無い、もしくはかすかな波の音、鳥の声。深夜のようにも思え、時間がわからなくなる。体感する時間のスピードが後退するように遅くなって行く。波の音、潮の香り、頭の上にひろがる空の大きさ、視覚、嗅覚、五感の緊張が一挙に開放される。普段都市の雑踏で様々な音にさらされていると、気づかぬうちに神経は覚醒している。自己実現、好奇心、日常への刺激とこのうえなく欲深く、日常化した緊張によって聴覚、視覚、五感は鈍化していると感じる。数日を過ごすうちに、ここの豊かさが見えてくる。その豊かさとは、自然のもつ生命力を受けることだ。島の小学生・中学生たちが感じる音、島の暮らしの音をテーマにワークショップを行った。笠島地区の人々と話すきっかけに思いつくひらがなを書いてもらった。「おかしなことを言う・・」と戸惑いながらも、ひらがなを書いてもらい、ここでの生活やこの場所を保存しようとする思いを集めた。手土産のお菓子のお礼にと、生きた魚を届けてもらい、にぎやかだった昔の笠島の風景やまつりのお囃子を謡っていただくこともあった。旧真木邸の向かいにある真木(さなぎ)邸は保存センターとして笠島の歴史を公開している。廻船問屋だった建物はふれあい茶屋として、美味しいうどんを食べさせてくれる。その先に日用品を売っている森中商店がある。なにかとこの地区の人々にお世話になった。短期間だったが、レジデンスやワークショップを通じ、言葉を交わし、困惑したり、笑いあったり、いくつかのささやかな交流が生まれた。福永は日記を書くことで、人々との豊かなやり取りを書きとめていった。それを、活動告知と笠島地区を含む本島の情報を発信するために、Webに掲載していった。9月12日以降からはSAWが交代で短期の日程で滞在した。メンバーの中のアーティストは、それぞれの創作に結びついたようだ。11月23日は、笠島の人々のふれあい祭りの日だ。私たちも祭りに溶け込む形で、島の人々に活動の成果を見てもらおうと展覧会を計画した。福永信は書き続けた日記とあつめたひらがなで新たな日記を書き下ろし、旧真木邸の各部屋に作品を設置して、建造物を見てもらうことにした。子供たちが撮った音の写真はどれも素敵なものだった。イベントとして、子供たちに参加してもらい、どんな音が聞こえたのか口や楽器による発表会を行った。祭りの日、千本格子の窓には手作りの竹筒に挿された花で飾られ、うどんや野菜のバザーでにぎやかだ。尾上神社では餅つきや太鼓の演奏、笠島のお年寄り手作りのまつりだった。いつも静かな場所が人でにぎわい建物には人の声と熱気が満ちていた。建物に現在の時間が流れた一日となった。笠島地区には現在90人が暮らしている。人口減少、少子化、食料不足、この島の抱える悩みは、そのまま将来のこの国の悩みに重なっている。この島の人々は、人名という自治制度を持ち、いつの時代も生き抜くために暮らしのかたちを変えてきた塩飽水軍の末裔たちだ。現在も自らの手で作り出そうと独創的で創造的だ。

SAWは、この活動とともに変化していった。まるで海の泡のように、ゆるやかに集まり、様々な想いが錯綜し、重なり、あるいは流れて行った。異なる価値観に触れたまなざしはやわらかい。そのもっと奥にある多様な深い命へたどりつくまなざしだろうか。どうやら私たちは途方もなく大きなものの一部にやっと触れたようである。島の人々は、「おぅ、もう帰るんか?」「こんどはいつ来るの?」と待っていてくれるようになった。この活動は、いま、はじまったばかりである

2009年05月25日

地域とアート2

いまの展覧会の対応に追われていました。更新できなくて、すみません。

さてその間につらつら考えていました。

■アートは、人々の生活の中からうまれたものだったのに、なぜアートは非合理的なものだと多くの人は考えているのか。

その一方で、地域活性化にアートを取り入れる試みとは、何か?

現在の地域とアートの関り方は双方にとって好ましい関係をとることができているのだろうか?

現在の地域活性化という名目のアートイベントは、結局人集めだったり、アート鑑賞に訪れる人の移動による経済効果というものです。何事もお金によって、あるいは技術によって、豊かさを実現するという価値観は短絡的です。

そういった価値を修正することもアートが地域と関る意義のひとつだと考えています。それはすぐには理解されないことです。繰り返し語り、いじけずに行動を続けることしかないのです。

こんぴらアートの場合も、琴平でのアートプロジェクトの提案を続ける中で、琴平町出身の県議主催の勉強会に招かれ、説明し投げかけました。夢会議は、琴平町の観光戦略を語り合う県議の私的な会ということで、地元観光に関る業者の二代目及びオブザーバーとして香川県の担当者が参加した10数名程度の会でした。

その席で、『アートの観客は、知性・精神・感覚の優れた良質な人が多いこと。観光の質が変わることが必要であること。それを行うことによって、様々な観光コンテンツが要請され、整える必要にせまられ、その結果、質のよい街づくりに繫がるのではないかと、・・・・。』と繰り返し話しました。メンバーの中から、自分たちの会ではなにをやったらいいいのか具体的な案がない中で、いまこれをやろうという人がいるんだったら、これを自分たちの会でやったらいいのではないかと提案する人もいました。

なんだかよくわからんという意見もあったそうです。

そうこう繰り返す中で、事業資金は、四国経済産業局の持っている中小商業活性化支援補助金(中小商業活力向上支援事業)を使って実施する準備を行いました。そこで補助事業者として会のメンバーが名を連ねた琴平プロジェクト実行委員会が形づくられたのです。

助成金は、全事業経費の1/2。私は作家の参加費とチケット収入と記録集の協賛広告費が主な在源と考えました。時間がない中でプロデューサーとして資金作りが急務と感じていたので、アート展のキューレーションを手伝ってもらうために大阪のK氏に声をかけました。ただ現実はキューレション、広報、印刷物制作すべて私が行っている状態でなければまわらず、振り返ると全くこんな荒業をやっちゃったという感想です。

展覧会が終っても、それで完了ではありません。後片付けが残っています。それを終えてやっと完了、お疲れ様ですよね。

年が明けても、委託して預けたチケットはいくら販売していただけたのか、記録集の協賛広告がいくら集まったのか、夢会議から連絡ない状態で、2月になってこんぴらアートの報告会をと求められました。

梅谷:事業経費は誰が負担するのですか?作家と企画者だけが経費・労力を負担して、琴平の町おこしをやっていけとおっしゃるの?今年も継続しようというのであれば、地元の人々が形づくった受け皿は?目先の商いのことを考えるのもよく解りますが、アートは速攻力があるものではありません。それよりも時間の経過の中で長く価値が輝くものです。琴平町の孫子にいい環境を遺すために考えようとはしないのですか?

と話したところ

県議からの返答は、「みんな目先の商いのことで一杯で、そんなこと考えていないだろう。じゃあ今回は、意見が話しやすいように梅谷さんはでないでもらおう。。」というものでした。

町の声を代弁したように聞こえますが、これは県議の価値感なのだと感じました。

既に記者発表を行い実施した後で、琴平でのアートを本気でやるのかどうか実行委員会のメンバーに確認してみるという言葉に、苦笑

県議のブログに作家の労働に対してもありがとう。ご苦労様でしたと書かれていましたが、一体誰が誰の為に行ったことだと考えているのでしょうね。

領収書だけで助成申請でききるのではないか という意見に、ああーこの人は全く実務はしたことがない人なんだと解りました。

チラシの印刷制作についても、後援でなくて、記載だけの協賛として名前を書く必要があるのでしょうか?形だけ整えて中身がないことに違和感は持たないのでしょうか。きっとこんなことが、日常化しているのだろうと思います。

事業資金の負担は、梅谷が負担する、助成を受ける名目だけの委員会であるならば、チケット収入が財源になるのですから、

県や知事に無料で配布するなんておかしいことです。私は知事にも払ってもらってくださいと話したのですが、こういうことはまずは、配らないとということでした。実際は800名程度の来場だったそうですが、チケット売り上げは290人分でした。

最初はういろいろ不備はあって、採算は取れないものです。続けることが大切ですが、こういう人とは組めないと感じます。

これは助成を受けるためだけの実行委員会で、到底受け入れられない。国の資産をそんないい加減なことに使うなんて許せないと思いました。

実際係った経費はあり、誰かが責任を採らなければならないので、経済産業省の助成廃止手続きを行い、代表である私が、経費の支払いを行っています。

「汗をかく」とよく言われましたが、理想を語るのは誰でも出来ます。

人の真価は、いざというときにどういう態度が取れるのかということなのだと実感しました。

人の真価を見抜く目を利益の為に曇らせてはいけない。

失敗は成功の母ですが、琴平に参加した作家も、私にとっても確かに忘れられない記憶となるのでしょう。

さてその間につらつら考えていました。

■アートは、人々の生活の中からうまれたものだったのに、なぜアートは非合理的なものだと多くの人は考えているのか。

その一方で、地域活性化にアートを取り入れる試みとは、何か?

現在の地域とアートの関り方は双方にとって好ましい関係をとることができているのだろうか?

現在の地域活性化という名目のアートイベントは、結局人集めだったり、アート鑑賞に訪れる人の移動による経済効果というものです。何事もお金によって、あるいは技術によって、豊かさを実現するという価値観は短絡的です。

そういった価値を修正することもアートが地域と関る意義のひとつだと考えています。それはすぐには理解されないことです。繰り返し語り、いじけずに行動を続けることしかないのです。

こんぴらアートの場合も、琴平でのアートプロジェクトの提案を続ける中で、琴平町出身の県議主催の勉強会に招かれ、説明し投げかけました。夢会議は、琴平町の観光戦略を語り合う県議の私的な会ということで、地元観光に関る業者の二代目及びオブザーバーとして香川県の担当者が参加した10数名程度の会でした。

その席で、『アートの観客は、知性・精神・感覚の優れた良質な人が多いこと。観光の質が変わることが必要であること。それを行うことによって、様々な観光コンテンツが要請され、整える必要にせまられ、その結果、質のよい街づくりに繫がるのではないかと、・・・・。』と繰り返し話しました。メンバーの中から、自分たちの会ではなにをやったらいいいのか具体的な案がない中で、いまこれをやろうという人がいるんだったら、これを自分たちの会でやったらいいのではないかと提案する人もいました。

なんだかよくわからんという意見もあったそうです。

そうこう繰り返す中で、事業資金は、四国経済産業局の持っている中小商業活性化支援補助金(中小商業活力向上支援事業)を使って実施する準備を行いました。そこで補助事業者として会のメンバーが名を連ねた琴平プロジェクト実行委員会が形づくられたのです。

助成金は、全事業経費の1/2。私は作家の参加費とチケット収入と記録集の協賛広告費が主な在源と考えました。時間がない中でプロデューサーとして資金作りが急務と感じていたので、アート展のキューレーションを手伝ってもらうために大阪のK氏に声をかけました。ただ現実はキューレション、広報、印刷物制作すべて私が行っている状態でなければまわらず、振り返ると全くこんな荒業をやっちゃったという感想です。

展覧会が終っても、それで完了ではありません。後片付けが残っています。それを終えてやっと完了、お疲れ様ですよね。

年が明けても、委託して預けたチケットはいくら販売していただけたのか、記録集の協賛広告がいくら集まったのか、夢会議から連絡ない状態で、2月になってこんぴらアートの報告会をと求められました。

梅谷:事業経費は誰が負担するのですか?作家と企画者だけが経費・労力を負担して、琴平の町おこしをやっていけとおっしゃるの?今年も継続しようというのであれば、地元の人々が形づくった受け皿は?目先の商いのことを考えるのもよく解りますが、アートは速攻力があるものではありません。それよりも時間の経過の中で長く価値が輝くものです。琴平町の孫子にいい環境を遺すために考えようとはしないのですか?

と話したところ

県議からの返答は、「みんな目先の商いのことで一杯で、そんなこと考えていないだろう。じゃあ今回は、意見が話しやすいように梅谷さんはでないでもらおう。。」というものでした。

町の声を代弁したように聞こえますが、これは県議の価値感なのだと感じました。

既に記者発表を行い実施した後で、琴平でのアートを本気でやるのかどうか実行委員会のメンバーに確認してみるという言葉に、苦笑

県議のブログに作家の労働に対してもありがとう。ご苦労様でしたと書かれていましたが、一体誰が誰の為に行ったことだと考えているのでしょうね。

領収書だけで助成申請でききるのではないか という意見に、ああーこの人は全く実務はしたことがない人なんだと解りました。

チラシの印刷制作についても、後援でなくて、記載だけの協賛として名前を書く必要があるのでしょうか?形だけ整えて中身がないことに違和感は持たないのでしょうか。きっとこんなことが、日常化しているのだろうと思います。

事業資金の負担は、梅谷が負担する、助成を受ける名目だけの委員会であるならば、チケット収入が財源になるのですから、

県や知事に無料で配布するなんておかしいことです。私は知事にも払ってもらってくださいと話したのですが、こういうことはまずは、配らないとということでした。実際は800名程度の来場だったそうですが、チケット売り上げは290人分でした。

最初はういろいろ不備はあって、採算は取れないものです。続けることが大切ですが、こういう人とは組めないと感じます。

これは助成を受けるためだけの実行委員会で、到底受け入れられない。国の資産をそんないい加減なことに使うなんて許せないと思いました。

実際係った経費はあり、誰かが責任を採らなければならないので、経済産業省の助成廃止手続きを行い、代表である私が、経費の支払いを行っています。

「汗をかく」とよく言われましたが、理想を語るのは誰でも出来ます。

人の真価は、いざというときにどういう態度が取れるのかということなのだと実感しました。

人の真価を見抜く目を利益の為に曇らせてはいけない。

失敗は成功の母ですが、琴平に参加した作家も、私にとっても確かに忘れられない記憶となるのでしょう。

タグ :こんぴらアート

2009年05月19日

地域とアート

美術館やギャラリーでない場所でのアートプロジェクトについて

香川県には、アルテのような形態で現代美術を専門に扱う画廊がありません。そこで、ギャラリー単位の活動だけではなかなか地域の人々との隔たりが埋まらない。そこでオルタナティブな(もう一つの)活動として地域とアートの関係を考えることにしたのです。これまでに、本島笠島地区=国の重要伝統的建造物群でのアーティスト・イン・レジデンスや琴平地区でのパイロット展を行いました。

いずれも継続のためには、地元の住民との協働が望まれるのですが、これがなかなか難しい。

そのことについて、数日に分けて、いくつか所見をお話ししたいと思います。

2006年『記憶の集積を創造の海へ~アーティスト・イン笠島』は、記憶に残るような活動で、作品など『もの』を遺したり、環境を恣意的に変えたりはしないことが基本コンセプトにありました。一方、2008年12月実施の『琴平プロジェクトこんぴらアート2008・虎丸社中』は、地域の住民に投げかけ、積極的にアート振興を図ることで、新たな町の資源としようではないかという試案でした。面白いことにこのふたつは、全く異なる反響と結果を見出したのです。

異なる結果となった最大の要因は、地域性。

本気かどうかの違いです。

本島の島民人口は減少傾向にありましたが、その中で既に、島のお年寄りを中心としたNPOまち並保存会を形づくり、手作りの民宿事業などを実際に行っていました。

一方琴平町の場合は、母体となった勉強会が、こんぴらさんの門前町で観光業者の集まった、観光戦略会議というものでした。

つまり、地域のためということではなく、自分たちの商いの為に考えたり、行動しようというものだったのです。

プロジェクトを実施しようとする母体の地域住民の差は、結果と反響についても大きな違いをもたらしました。

まず記憶に新しい琴平でのプロジェクトについて

企画と提案はアルテが行いましたが、実行委員会は、地元県議が議長の町づくりを考える勉強会のメンバー名を連ねたものでした。地域活性化には「よそ者」「ばか者」「若者」を活用せよ、とよくいわれます。でも、間違った解釈をしている人が多いですね。この会もそうでした。「若者」とは積極的に活動に取り組む実動部隊のことなのです。年齢が若いということではないのです。もっと説明すると、前例にとらわれず、前向きに行動する人が必要だということです。住民が自立して、主体的に行動しない限り、町づくりは成功しません。どこかのシンクタンクに報告書を書かせたり、よそ者を講師に招いたりするだけでは地域は輝かないのですが、この勉強会は茶話会の域をどこまでも出ないもので、そこにまたまた余所者である私が、提案したプランにもの珍しさとひょっとしたらこれをきっかけに新しい観光になるのだろうか??どうかな??といったつまり直接的な欲望によって、後から振り返ると、名前だけの実行委員会が経済産業省の助成申請用に形作られたのでした。

まあ、ひどいもんです。なんだか解らないけど・・ということでも名前が連なって行ったのですから。ここで、もっと踏み込んだ議論になって、委員会がつくられるのなら、可能性があるということです。お人よしというか、適当というか、なんだか腑に落ちないから、反対意見も出ない雰囲気の中で、進んで行くのです。

日本的といえるのかもしれませんね。戦争責任の所在のなさ、いえ日本の無思想を改めて感じました。マネー資本主義ですね。私たちの提案するアートによる地域振興とは、そのマネー資本主義に真っ向から意義を唱えるものなのです。

そこで今回はパイロット展として、提案としての3日間のアート展を行うことになりました。

「ばか者」とはいわゆるアイデアマンのことです。突拍子もないことを言って、周囲から異端児扱いされることもある。しかし、地元を心底愛しているその人物のアイデアに耳を傾ければ、誰も思い付かないような大胆な企画が生まれるときがあるのです。

琴平の場合、ここまではうまく運んだように感じていました。事実、実行委員会の名簿がつくられ、展覧会準備が進み、告知という際には、記者クラブの記者発表に席を連ねて、記者発表。うーーん。これも応援の範囲ということになりましょうか。。

続く

*「また行きたい」と思ってもらえないとね。行政が観光宣伝に予算を投じても、受け入れた地域の接客、観光資源のアピール、ルートなど体制が整ってなければ観光客が、再び訪れるものではありません。こんぴら観光は、江戸時代からにぎわった観光地であり、今でもそのままで、つまり観光の形態が一見さんの町で、そういう意味では固体化していました。

2009年05月16日

明けわたシ 知覚されたアフォーダンス展

6月13日より

明けわたシPerceived Affordance(知覚されたアフォーダンス)」展が、

丸亀ギャラリーアルテで開催されます。

アーティスト 安倍安人+大木裕之+彦坂尚嘉

会期 6月13日(土)-8月30日(日)

初日13日 午後7時よりオープニンググイベントを行います。3作家によるアーティストトークを行います。その後懇親会。

定員 30名(定員になり次第締め切ります)参加費 500円

メールか電話にて事前に申し込んでください。 arte@mti.biglobe.ne.jp tel. 0877-21-5604

彦坂尚嘉ブログ 彦坂尚嘉41元ブログhttp://hikosaka.blog.so-net.ne.jp/にも情報がUPされています。

2009年05月15日

絵本の専門店トムズボックスのBook Fair

トムズボックスの全貌 BOOK フェア5月26日までです。

詳細はこちらへ ギャラリーアルテ公式HP http://www5a.biglobe.ne.jp/~Arte2000/

期間 4月19日(日)-5月26日(火)

休廊日 毎週水曜日

時間 月-金 11:00-5:00

土日 10:30-19:00

協力:トムズボックス www.tomsbox.co.jp/

トムズボックスの紹介をします。東京・吉祥寺にある小さな絵本屋トムズボックスは、とっても作家にこだわっている店です。街の本屋さんにある絵本とは、ちょっとちがった本を置いているので、初めて来店したお客さんは戸惑います。トムズボックスが大好きな作家は、長新太さん、井上洋介さん、片山健さん、スズキコージさん、荒井良二さんなどで、これらの作家の絵本はできるだけ集めて販売しています。

絵本の出版も行っています。特に復刻絵文庫もの、

もたいたけし、武井武雄、初山滋は、大変素敵なシリーズです。

その他にフリップブック(パラパラ絵本)やマッチ、ピンバッジも制作してます。かわいいピンバッチは、種類の多さに驚かれると思います。

オリジナル絵本、ピンバッジ、マッチなど、全部お見せします。現代アートギャラリーの空間で、トムズボックスの世界をご鑑賞ください。もちろん即売も行っております。お気に入りの絵本を見つけてください。

いずれも一般書店には流通させておりませんので、この機会に、 トムズボックスの書籍に親しんでいただきたいと思います。

展示作家名

「もたいたけし」「武井武雄」「初山滋」文庫

長新太 井上洋介 片山健 スズキコージ 荒井良二

依田雄

山口マオ

飯田三代

飯野釈好

井筒律子

宇野亜喜良

大島妙子

尾形幸恵

岡本ケンジ

坪内磯子・早川純子

くまあやこ

桑原正俊

ささもとあき

霜川あゆ美

谷川晃

田村セツコ

たむらしげる

長新太

高橋理子

津々井良

唐仁原教久

徳野雅仁

ナカバン

中沢ヒデキ

西岡兄弟

長谷川直子

穂高順也

ますだゆうこ

真鍋 博

百川達三

矢川澄子・知久寿焼

和田誠

わたなべしげる

詳細はこちらへ ギャラリーアルテ公式HP http://www5a.biglobe.ne.jp/~Arte2000/

期間 4月19日(日)-5月26日(火)

休廊日 毎週水曜日

時間 月-金 11:00-5:00

土日 10:30-19:00

協力:トムズボックス www.tomsbox.co.jp/

トムズボックスの紹介をします。東京・吉祥寺にある小さな絵本屋トムズボックスは、とっても作家にこだわっている店です。街の本屋さんにある絵本とは、ちょっとちがった本を置いているので、初めて来店したお客さんは戸惑います。トムズボックスが大好きな作家は、長新太さん、井上洋介さん、片山健さん、スズキコージさん、荒井良二さんなどで、これらの作家の絵本はできるだけ集めて販売しています。

絵本の出版も行っています。特に復刻絵文庫もの、

もたいたけし、武井武雄、初山滋は、大変素敵なシリーズです。

その他にフリップブック(パラパラ絵本)やマッチ、ピンバッジも制作してます。かわいいピンバッチは、種類の多さに驚かれると思います。

オリジナル絵本、ピンバッジ、マッチなど、全部お見せします。現代アートギャラリーの空間で、トムズボックスの世界をご鑑賞ください。もちろん即売も行っております。お気に入りの絵本を見つけてください。

いずれも一般書店には流通させておりませんので、この機会に、 トムズボックスの書籍に親しんでいただきたいと思います。

展示作家名

「もたいたけし」「武井武雄」「初山滋」文庫

長新太 井上洋介 片山健 スズキコージ 荒井良二

依田雄

山口マオ

飯田三代

飯野釈好

井筒律子

宇野亜喜良

大島妙子

尾形幸恵

岡本ケンジ

坪内磯子・早川純子

くまあやこ

桑原正俊

ささもとあき

霜川あゆ美

谷川晃

田村セツコ

たむらしげる

長新太

高橋理子

津々井良

唐仁原教久

徳野雅仁

ナカバン

中沢ヒデキ

西岡兄弟

長谷川直子

穂高順也

ますだゆうこ

真鍋 博

百川達三

矢川澄子・知久寿焼

和田誠

わたなべしげる

2009年05月14日

ポストモダニズム

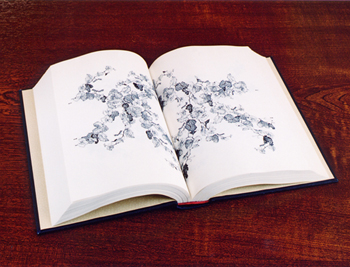

画像 「知恵の樹」 ふるかはひでたか

本の形をした彫刻作品

ページに表された図像は、葡萄の二本の樹の像であり、それらは、DNAの二重螺旋の如く互いに螺旋を描いて逆行している。これは、ミーム(meme)との対比をもとして、遺伝子という、もうひとつの情報の流れに重ねたもの

古さということについて考える。

今日美術家と話していて、「古い(あるいは新しい)」という言葉を使った。

未来が希望に満ちているという進歩主義の話ではない。

古いとは、どういうことか。それは近代のままの社会認識、表現、思想、価値感を持ったままいるということだ。

じゃやっぱり、ポストモダニズム・・、「モダン(近代)の先へ」ということか。

今は、ポストモダンの時代。つまり「ポストモダンとは大きな物語の終焉」ということだ。

美術家でそれをリアルに実感しているもの、していないものの隔たりは大きい。という。

確かに、それが古さと新しさの違いということになる。

世界市場の混乱は、時代の物語の終焉を実感させる。

確かに9.11の前と後では、美術の物語は大きく変わり、新たな物語が始まっているのだ。

2009年05月10日

榎忠という生き方

榎 忠

榎 忠さんは、香川に帰られた際は、アルテを訪ねてくださる。

4月にアートフェア東京で久々にお会いして、今年初夏にまた香川に戻るよと伺っていた。

昨日、ふらりとアルテの店前に立っていた。

お土産に青幻舎から出版された『榎 忠』図録をいただいて、感激する。そこで、チューさんと松本瑞江さん(アルテを時々手伝ってくれる)と私の3人で、自転車に乗って、丸亀の海ちかくにある「わたや」といううどんやさんへ出かけた。チューさんは、自転車に乗るのは何十年ぶりだろう?大丈夫かな・・・・。といいながら。赤い自転車にのったチューさんは、とってもチャーミングだった。

「榎忠(えのき・ちゅう/エノチュウ)」榎忠ことエノチューさんは、数々の衝撃的作品と逸話を残してきた伝説的アーティストである。香川県善通寺生まれ。現在神戸在住。

衝撃的作品とは?逸話とは?

■1970年にハプニング集団「グループZERO」結成。

グループZEROの活動は60年代のネオダダなどの反芸術活動の流れをくむもので、匿名性の自立性がありました。その主な活動とは、神戸の商店街を舞台に死と再生のドラマを演じた「虹の革命」、日本列島を背負って棺桶に入りそのまま投げ捨てられる「日本列島の告別式」等。

ハプニングに無意味の意味を見出していた榎さんは、グループ内に活動に意義の裏付けを求める声があがってくるのにしたがい、違和感を感じ脱退し、個人活動に向かいます。自己批評性は常にシビアで妥協することがなかったのです…。

■代表作「半刈り」が生まれる。

榎はこのスタイルを時に左右の剃りを逆転させながら4年半続け、その間ちゃんと職場にも勤め、「ハンガリー国へ半刈(ハンガリ)で行く」というパフォーマンスを決行。榎の伝説はここでまず確立される。

■「BAR ROZE CHU(バー・ローズチュウ)」は、自分の中のもうひとりの自分をテーマをした作品。バーのママ「ローズ」に扮し、3日だけの蜃気楼のようなバーを神戸のギャラリーに出現させ、人々の記憶を刺激する。

■パフォーマンス作品以外に、金属を使った巨大な造形制作にも精力的に行ないます。

ここでも様々な伝説が誕生します。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

村上隆、ヤノベケンジというアーティストが榎忠という大作家をリスペクトする理由とは。

・・・・・今年65歳になる榎チューさんは、定年まで最初に就職した工場で工場職員として働きながら、上記のような創作活動を続けられたのです。凄い生き方を貫かれています。

ことに地方都市では、アーティストというと、変人とか、破天荒な行き方をしているとか、偏見や期待をこめたイメージをもたれる方が多いように感じます。アーティストとしての生き方には、当たり前に社会と向き合い生活する部分と、制作を続ける過程で、必死に孤独と戦っていながら、ぶれない生き方を貫こうとする部分があります。

私をはじめ、多くの榎ファンは、チューさんから、楽しむことという勇気をもらっているのです。

私自身もこうでありたいと願うのです。

榎 忠さんは、香川に帰られた際は、アルテを訪ねてくださる。

4月にアートフェア東京で久々にお会いして、今年初夏にまた香川に戻るよと伺っていた。

昨日、ふらりとアルテの店前に立っていた。

お土産に青幻舎から出版された『榎 忠』図録をいただいて、感激する。そこで、チューさんと松本瑞江さん(アルテを時々手伝ってくれる)と私の3人で、自転車に乗って、丸亀の海ちかくにある「わたや」といううどんやさんへ出かけた。チューさんは、自転車に乗るのは何十年ぶりだろう?大丈夫かな・・・・。といいながら。赤い自転車にのったチューさんは、とってもチャーミングだった。

「榎忠(えのき・ちゅう/エノチュウ)」榎忠ことエノチューさんは、数々の衝撃的作品と逸話を残してきた伝説的アーティストである。香川県善通寺生まれ。現在神戸在住。

衝撃的作品とは?逸話とは?

■1970年にハプニング集団「グループZERO」結成。

グループZEROの活動は60年代のネオダダなどの反芸術活動の流れをくむもので、匿名性の自立性がありました。その主な活動とは、神戸の商店街を舞台に死と再生のドラマを演じた「虹の革命」、日本列島を背負って棺桶に入りそのまま投げ捨てられる「日本列島の告別式」等。

ハプニングに無意味の意味を見出していた榎さんは、グループ内に活動に意義の裏付けを求める声があがってくるのにしたがい、違和感を感じ脱退し、個人活動に向かいます。自己批評性は常にシビアで妥協することがなかったのです…。

■代表作「半刈り」が生まれる。

榎はこのスタイルを時に左右の剃りを逆転させながら4年半続け、その間ちゃんと職場にも勤め、「ハンガリー国へ半刈(ハンガリ)で行く」というパフォーマンスを決行。榎の伝説はここでまず確立される。

■「BAR ROZE CHU(バー・ローズチュウ)」は、自分の中のもうひとりの自分をテーマをした作品。バーのママ「ローズ」に扮し、3日だけの蜃気楼のようなバーを神戸のギャラリーに出現させ、人々の記憶を刺激する。

■パフォーマンス作品以外に、金属を使った巨大な造形制作にも精力的に行ないます。

ここでも様々な伝説が誕生します。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

村上隆、ヤノベケンジというアーティストが榎忠という大作家をリスペクトする理由とは。

・・・・・今年65歳になる榎チューさんは、定年まで最初に就職した工場で工場職員として働きながら、上記のような創作活動を続けられたのです。凄い生き方を貫かれています。

ことに地方都市では、アーティストというと、変人とか、破天荒な行き方をしているとか、偏見や期待をこめたイメージをもたれる方が多いように感じます。アーティストとしての生き方には、当たり前に社会と向き合い生活する部分と、制作を続ける過程で、必死に孤独と戦っていながら、ぶれない生き方を貫こうとする部分があります。

私をはじめ、多くの榎ファンは、チューさんから、楽しむことという勇気をもらっているのです。

私自身もこうでありたいと願うのです。

2009年05月08日

ボイス_エンデ_ネグリ=ハート_ジャック・アタリ

ギャラリーアルテは、一応コマーシャルギャラリーなので、所属作家の作品を販売するために、毎年アートフェア東京に出展している。ここ2.3年国内では、様々な形のアートフェアが開催され、活発な取引が行われている。

ギャラリーアルテは、一応コマーシャルギャラリーなので、所属作家の作品を販売するために、毎年アートフェア東京に出展している。ここ2.3年国内では、様々な形のアートフェアが開催され、活発な取引が行われている。リーマンショック以降のアートフェアということで、今年は思い切ったことをやろうと、いろいろ戦略を立てながら出展した。

3日間で来場(45000人)で、アートバブルだった去年よりも多い。日本とくに東京だが、アートが定着してきたことは実感した。今年はとくに投機目的で作品を購入するのではなく、美術愛好家による購入が目立つ、これは確かに好ましいことだが、それにしても、コレクターの眼はあまりいいとはいえないのではないかと感じる。フェア向きの作品というものがあって、画廊もそれは割り切って商いを行っている。

アルテのブースでは、糸崎公朗『フォトモ』『デジワイド』、吉峯和美『interior』シリーズ、そして彦坂尚嘉の『皇居美術館空想』と『見立て茄子、赤茄子』を展示した。こちらは、地方都市丸亀からの出展なので、画廊のコンセプトを伝えることに主力を注ぐ。

アルテのブースでは、糸崎公朗『フォトモ』『デジワイド』、吉峯和美『interior』シリーズ、そして彦坂尚嘉の『皇居美術館空想』と『見立て茄子、赤茄子』を展示した。こちらは、地方都市丸亀からの出展なので、画廊のコンセプトを伝えることに主力を注ぐ。アート界は、東高西低。関西以西の出展は丸亀のアルテのみ。ちなみに対岸の岡山から備前焼の画廊が出展している。国内外から143画廊。国内最大のアートフェアである。

名古屋、大阪、奈良の画廊も東京へ移転するという。アルテは、四国に拠点を構えて、がんばって行くのだが、これは狭き門より入るという仕儀で、楽ではない。聖書に「狭き門より入れ」とあるが、こういうときは感覚が鋭敏で、作品もよく見えてくる。それにアイデアもいろいろ浮かぶ。

海外へ作家を打ち出して行かなければならないことは、痛感している。一方で自国の資産でもある作品を海外へ流出させるだけではなく、国内で理解を示し、作家を支援していただくコレクターを得るための努力も画廊の重要な仕事である。

アートフェアに出展している画廊には、海外も含めて様々なアートフェアに出展を促すオファーが届く。

昨年秋以降ヨーロッパやアメリカのフェアは閑散として、かなり厳しい結果が出たようだが、今年も上海、北京、シンガポール

とアートフェアへの案内が届いている。シンガポールは出展を考えていたが、新型インフルエンザのことも考えると、グローバルな経済の行く末とアートのグローバルな動きについて、様々思いをめぐらせる。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ドイツのアーティストヨゼフ・ボイスの『芸術と政治をめぐる』論考。

ミヒャエル・エンデの遺した現代の貨幣システムについての考察から、誕生している様々な地域経済への模索

ネグリ=ハート 国民国家の主権はどのように次のステージに進んでいけばいいのかを問う『帝国』

ジャック・アタリ市場主義を批判した『アンチ・エコノミクス』(1974)自律監視社会と自慰商品社会を根底から批評した『カニバリズムの秩序』(1979)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2009年05月06日

憲法 第二十五条_生存権と『皇居美術館空想』

美術家 彦坂尚嘉の『皇居美術館空想』という作品。写真は、昨年12月の琴平でのアートプロジェクトこんぴらアート・虎丸社中 琴平町公会堂の展示風景である。

皇居美術館空想と言うのは、美術から発信する、改革の具体的なプログラムです。

彦坂さんは、次のように語っています。

++++++++++

皇居をリノベーションして、巨大美術館にするという空想のプロジェクトです。日本美術の超一流の至宝をすべて皇居美術館に集める。源氏物語絵巻をはじめ、絵巻を集める等々・・・。憲法に《芸術立国》を明記するとともにこの皇居美術館を建設する事で、日本が平和主義を貫くことを世界に示す事ができるのではないでしょうか。

本当に建設しようと言っているのではありません。

こういう空想作品によって、見えてくる問題にしているコンセプチュアルな作品なのです。

日本人は、明治以来の歴史を、一度断ち切る必要があります。

そのためにも、天皇に京都に帰っていただく。

そういう具体的な、政治変動を空想として突き出す以外に、

私は、日本人の心に、革命の変動を起こし得ないと思います。

(さらに彦坂さんの語りより引用)

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

焦点は憲法第九条と言われていますが、それ以上に大切なのは、日本国の国家理念です。

《芸術立国》を日本の国家理念の中心として新・日本憲法に明記すべく、積極的にロビー活動を展開する必要があるように思います。

『皇居は東京の空虚(ボイド Void)』。

《表徴の帝国》で、ロラン・バルトは、東京の中心に、皇居という森だけの空間があることに着目して、日本文化の意味の欠如、という独自の日本論を記している。

『〈超一流〉の日本美術を日本中から集めて皇居巨大美術館の建設をしよう』。

皇居をリノベーションして、ルーブル、大英博物館、メトロポリタン美術館に匹敵する、巨大美術館にする、という提案です。外国の巨大美術館は、海外からの収奪、移築により作られていますが、「皇居美術館」には、国内の〈超一流〉の建築物、絵画、彫刻、工芸品を移動させて、収蔵・建設します。そうして、海外からの観光客が、日本の〈超一流〉芸術を一挙に見られる、また、国民も、一望のもと見ることができるようにします。

『天皇を日本の古き伝統文化の象徴へ』。

明治維新では、天皇は、京都から東京に移り、西洋化の象徴として軍服を着用し、近代化・産業社会化、富国強兵を押しすすめ、敗戦という結果を迎えました。敗戦後は、焦土化した日本を「巡幸」し、復興をうながして、日本は、世界的な工業国として繁栄を謳歌するまでになりました。しかし、ソビエト崩壊後の「ポスト冷戦時代」に、バブル経済が崩壊し、日本社会の共同体は解体。家族制度も危機にみまわれ、離婚は増え、家族間の殺人、虐待が増大し、年間3万人の自殺者、年間100万人の「ひきこもり」を生み出しています。/明治維新から始まった日本の産業化の歴史は終りました。そのことを明確にするため、天皇には京都に帰っていただく。美しい京都御所に住んで、滅びた日本伝統文化の「表徴」になっていただく。皇室の結婚は、西洋式を改め「牛車」で、海外の国賓の晩餐会は、完全なる「日本料理」でもてなす。そうしていただきたい。

『アート立国を国是とする芸術憲法を制定』。

人心一新のため改憲します。日本の国家の理念は「芸術立国」とし、これを明記。「芸術憲法」を制定します。/天皇には、古き伝統の「いにしえ」のまま生きていただく。生ける伝統として、「芸術の守護者」になっていただく。芸術の庇護者にしてパトロンです(毎年優れた作品を買い上げていただく)。/天皇の「伝統天皇」への回帰。「皇居巨大日本美術館」の建設は、外交に非常に良い影響を与えて、日本の未来を切り開くことになります。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NHKジャパンプロジェクト 第二回天皇と憲法をご覧になっただろうか?

単純に論じてはいけないが、国体論と統帥権と憲法に焦点を当てた番組だった。

今、現代史を再考する視線が大変必要だと感じている。

美濃部達吉の天皇機関説と天皇の国体を統帥権と解釈する上杉という二人の憲法学者を対比させ、上杉説に戦争へ向かう国民の責任があると検証していた。

また日本国憲法第二十五条 生存権について

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

ところが、いまやその理念は形骸化し、日本という国の現状は、豊かさの皮膜の下には進行している貧困の問題が深刻化しています。敗戦後、社会党に入った 森戸辰男さんがドイツの憲法ワイマール憲法で謳われた生存権(健康で文化的な生活を営む権利)の規定を明文化させる経緯を、再確認しなければならないでしょう。

現在起こっていること、さらに未来を指向する場合に、常に歴史の意味を問い直す作業が個人個人に求められるのです。

そういった意味で、彦坂尚嘉の仕事に注視して行きたいと思っています。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2009年 朝日新聞社より「皇居美術館空想」は書籍となって出版されます。

なお、彦坂尚嘉 皇居美術館関連作品は 丸亀のギャラリーアルテにてご覧いただけます。