› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › 2009年07月

› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › 2009年07月2009年07月28日

アート in farm

本島に滞在した何かしようと考えるとき

まず

食べ物を確保することから

考えなくてはならない

そこから

休耕地を借りて、てづくりの菜園をつくる。

それにしても、農業とアートで検索するとヒットすることヒットすること

今日大阪からご来廊いただいた方たち(6年 ぶりに再会した)も奈良で農業アートを運営されているとか

そういう時代なのねと話し合いました。

2009年07月25日

スイカたべなくっちゃ

本島観光を考える会が14:30くらいに終了。

次の丸亀行きのフェリーは17:10分

3時間ちかくあるので、フェリー乗り場の待合所のベンチで

心地よい風を感じながら読書・・読書・・ときおり居眠り

読書・・16:00頃 コミュニティバスが来る。

島内を巡回しているバスだ。

待合所で本を読むのに飽きたので、バスのることにした。

200円を払って乗りっぱなしを目論む。

運転手さんと私だけなので、

島内案内をしてくれる。

運 「あれが夫婦倉や、まっとってあげるから、みてきな。」

石碑に書いてるのが、長尾さんという島の賢い人の顕彰俾のよう。

私 「なんか、島の人で東大に入って、医学博士になったという偉い人のこと書いてる」

それから運転手さんは、行き先々で手を振りながら島内をバスは巡行するのです。

笠島地区にはいると、3年前ペタングをしていたおばあさん、おじいさんたちがベランダで

集まっておしゃべりしている。運転手さんとおばあさんが、バスの窓を開けて会話。

あたしに気づいたおばあさんが「あんた写真の人?」

私 「こんにちは。また頻繁に伺うことになります。宜しくです。」と挨拶をすると

「スイカいるか?」

運 「ドア開けたあげるから、もろてきな。」

私 「◎ ◎****はい」

というわけで、残りの1時間は、貸切コミュニティバス状態で

島内をじっくり観察することができました。

今夜はスイカたべなくっちゃ。。

次の丸亀行きのフェリーは17:10分

3時間ちかくあるので、フェリー乗り場の待合所のベンチで

心地よい風を感じながら読書・・読書・・ときおり居眠り

読書・・16:00頃 コミュニティバスが来る。

島内を巡回しているバスだ。

待合所で本を読むのに飽きたので、バスのることにした。

200円を払って乗りっぱなしを目論む。

運転手さんと私だけなので、

島内案内をしてくれる。

運 「あれが夫婦倉や、まっとってあげるから、みてきな。」

石碑に書いてるのが、長尾さんという島の賢い人の顕彰俾のよう。

私 「なんか、島の人で東大に入って、医学博士になったという偉い人のこと書いてる」

それから運転手さんは、行き先々で手を振りながら島内をバスは巡行するのです。

笠島地区にはいると、3年前ペタングをしていたおばあさん、おじいさんたちがベランダで

集まっておしゃべりしている。運転手さんとおばあさんが、バスの窓を開けて会話。

あたしに気づいたおばあさんが「あんた写真の人?」

私 「こんにちは。また頻繁に伺うことになります。宜しくです。」と挨拶をすると

「スイカいるか?」

運 「ドア開けたあげるから、もろてきな。」

私 「◎ ◎****はい」

というわけで、残りの1時間は、貸切コミュニティバス状態で

島内をじっくり観察することができました。

今夜はスイカたべなくっちゃ。。

タグ :本島

2009年07月25日

本島自治会

7月24日は本島の島民自治会主催で丸亀市商工観光課との意見交換会がありました。

私も笠島地区のふれあい茶屋再生プランのからみがあって、参加させていただきました。

○最近の観光事業について

まち歩き事業の説明

小グループでの観光が主になっているそうです。

意見交換としては

アクセスについて 交通の便が悪いことから 滞留時間は2-3時間ということです。

観光客の層の変化

食の提供 地産食材への関心

まち並への道しるべがわかりにくいという意見など

全島の自治会長 お年寄り25名の参加でしたが

人名制度のある島のためか、真剣な意見が交わされていて

印象的でした。

急いで計画を整理して試案を提出しなければなりません。

手作りの食材を提供する、供給元を整備

需要を喚起するためにもアンテナカフェとして

丸亀浜町の店舗も開こうとしています。

島の人と一緒に野菜づくり 名付けて WISH村です。

その事業を市に提案するために、奮闘努力中。

私も笠島地区のふれあい茶屋再生プランのからみがあって、参加させていただきました。

○最近の観光事業について

まち歩き事業の説明

小グループでの観光が主になっているそうです。

意見交換としては

アクセスについて 交通の便が悪いことから 滞留時間は2-3時間ということです。

観光客の層の変化

食の提供 地産食材への関心

まち並への道しるべがわかりにくいという意見など

全島の自治会長 お年寄り25名の参加でしたが

人名制度のある島のためか、真剣な意見が交わされていて

印象的でした。

急いで計画を整理して試案を提出しなければなりません。

手作りの食材を提供する、供給元を整備

需要を喚起するためにもアンテナカフェとして

丸亀浜町の店舗も開こうとしています。

島の人と一緒に野菜づくり 名付けて WISH村です。

その事業を市に提案するために、奮闘努力中。

タグ :瀬戸内アートウェーブ本島

2009年07月21日

アートと貨幣の性質

貨幣が貨幣であるのは、貨幣が貨幣として使われるからにすぎない。

アートがアートとして価値をもったのは、

美術家やギャラリーの中 制度の中にあるから

それでは

地域の中のアートは

貨幣でない貨幣の働きをするものは?例えば電子マネー

アートがアートとして価値をもったのは、

美術家やギャラリーの中 制度の中にあるから

それでは

地域の中のアートは

貨幣でない貨幣の働きをするものは?例えば電子マネー

2009年07月21日

対話

コメントへの返信として

たみ屋さん、こんにちは。

まず、知は財かどうかということについて

インターネット時代の資本主義という意味で、

知の商品化ということをさして言うと

知は財になりますね。

情報そのものを売り買いされる今

情報の商品化、差異を作り出し、利益を得る。

広告によって、または評論やメディアの情報によって

見たい展覧会を選択することや購入するモノを選別するという行為は

知の財によるのではないでしょうか?

メディアのうそにも気づき始めた感度の高い人は

単なる広告やメディアによっては扇動されませんが・・・

もうひとつ美術と知の関係

これは一体のもので美術とは哲学だから当然ということになるのです。

ただ時代錯誤の芸術家や観客は、美術とは装飾的なもの

感性だけのものと思われているようですが、

これは社会構造や歴史や美のあるなしについても

時代錯誤な見方をされている方ということになります。

そういう人かなり多いです。

ソフィアは、戦争に負けたことに起因すると考えています。

かなり意図的に操作しやすく見えない仕組みをつくったのではないでしょうか?

外圧によって。。

たみ屋さん、こんにちは。

まず、知は財かどうかということについて

インターネット時代の資本主義という意味で、

知の商品化ということをさして言うと

知は財になりますね。

情報そのものを売り買いされる今

情報の商品化、差異を作り出し、利益を得る。

広告によって、または評論やメディアの情報によって

見たい展覧会を選択することや購入するモノを選別するという行為は

知の財によるのではないでしょうか?

メディアのうそにも気づき始めた感度の高い人は

単なる広告やメディアによっては扇動されませんが・・・

もうひとつ美術と知の関係

これは一体のもので美術とは哲学だから当然ということになるのです。

ただ時代錯誤の芸術家や観客は、美術とは装飾的なもの

感性だけのものと思われているようですが、

これは社会構造や歴史や美のあるなしについても

時代錯誤な見方をされている方ということになります。

そういう人かなり多いです。

ソフィアは、戦争に負けたことに起因すると考えています。

かなり意図的に操作しやすく見えない仕組みをつくったのではないでしょうか?

外圧によって。。

2009年07月19日

ことばを訊ねて、資本主義のひみつ

買う 売る

買という言葉は

中国ではもともと同じ言葉。

「買」の意味は、あるものと別のものを取り替える意味である「貿」を語源としている。

はじめはボウと発音されていたが、後になってバイと発音されるようになった。

売るという意味には、「買」

という字にものを差し出すという意味の「出」を組み合わせて「賣」となり、

「売」は「賣」の略字体。

日本語ではどうか・・

買ふ 交ふ(かふ)の他動の意味か

交ひ、替ひ、買ひ という漢字の表記があてられている。

岩波の「古語辞典」では、甲乙の不達の別のものが互いに入れ違う意味という説明。

日本語においても

買うという言葉は、もともとは売り買い両方の意味をもっていた。

単にあるものと別のものを交換することをさしていたに過ぎない。

売るという言葉と区別されて、お金をはらって

モノを手に入れる行為を示すことになったのは、

時代もはるかに下ってのこと。

20世紀の最大の言語学者エミール・バンヴェニスト著

「インド=ヨーロッパの諸制度語彙集」(1969年)の経済語彙集は

この事実の解明の書

それではドイツ語においては・・

売る を意味する 「verkaufen 」は

「買う」を意味するkaufen から 派生した言葉であり

ギリシャ語の「借りる」を意味するdaneizomai は

「貸す」を意味するdaneizo という言葉から派生したと記述している。

資本主義の基本原理は、

差異から利潤を創り出す ということ。

古い形態の商業資本主義は、海を隔てた遠隔地との交易を媒介に

国内市場との差異から利潤を得る。

産業革命以降の資本主義の形態 産業資本主義は

農村などの過剰人口によって、構造的に作り出してきた

労働力の価値と労働生産性とのあいだの差異から利潤を得た。

遠隔地も農村の過剰人口もうしないつつある現代の資本主義は

差異そのものを意識的に創り出して行くことにある。

それが情報の商品化としての差異を創出にほかならない。

差異が利潤をつくり出す・・資本主義の基本原理のひみつ

買という言葉は

中国ではもともと同じ言葉。

「買」の意味は、あるものと別のものを取り替える意味である「貿」を語源としている。

はじめはボウと発音されていたが、後になってバイと発音されるようになった。

売るという意味には、「買」

という字にものを差し出すという意味の「出」を組み合わせて「賣」となり、

「売」は「賣」の略字体。

日本語ではどうか・・

買ふ 交ふ(かふ)の他動の意味か

交ひ、替ひ、買ひ という漢字の表記があてられている。

岩波の「古語辞典」では、甲乙の不達の別のものが互いに入れ違う意味という説明。

日本語においても

買うという言葉は、もともとは売り買い両方の意味をもっていた。

単にあるものと別のものを交換することをさしていたに過ぎない。

売るという言葉と区別されて、お金をはらって

モノを手に入れる行為を示すことになったのは、

時代もはるかに下ってのこと。

20世紀の最大の言語学者エミール・バンヴェニスト著

「インド=ヨーロッパの諸制度語彙集」(1969年)の経済語彙集は

この事実の解明の書

それではドイツ語においては・・

売る を意味する 「verkaufen 」は

「買う」を意味するkaufen から 派生した言葉であり

ギリシャ語の「借りる」を意味するdaneizomai は

「貸す」を意味するdaneizo という言葉から派生したと記述している。

資本主義の基本原理は、

差異から利潤を創り出す ということ。

古い形態の商業資本主義は、海を隔てた遠隔地との交易を媒介に

国内市場との差異から利潤を得る。

産業革命以降の資本主義の形態 産業資本主義は

農村などの過剰人口によって、構造的に作り出してきた

労働力の価値と労働生産性とのあいだの差異から利潤を得た。

遠隔地も農村の過剰人口もうしないつつある現代の資本主義は

差異そのものを意識的に創り出して行くことにある。

それが情報の商品化としての差異を創出にほかならない。

差異が利潤をつくり出す・・資本主義の基本原理のひみつ

2009年07月19日

フリーアートとインターネット

非美術の場所でのアートアクションを考えるなかで

本島笠島地区でのアクションの準備をすすめている。

その中で気づいたこと。

一般に、芸術作品や評論文、解説文もちろんコンピュータプログラムなども含めて、

著作物は、その作者が著作権を持っている。

そのため、作者の許可を得なければ改変したり、複製したり、配布・販売することはできない。

このような制度の枠組みは、作品を共有して多くの人と共同的な創造活動を行う際には

かえって妨げとなる場合も多い。

そのために行われたことは、(パブリックドメイン)という形で著作権を放棄したり、

放棄はせずに「誰でも自由に使って良い」という形で共有する方法がある。

ここにコピーレフトという形が生まれる。

つまり、利用権を共有するための仕組みとして、著作権を放棄するのではなく、

ライセンス(利用許諾)の形で共有と共同的な創造活動を保護する方法を採る。

つまり、「著作権は私が有していて複製・改変・配布(販売)には私の許可がいるが、

ソフトウェアを共有して発展させるという意図に反しないならば、

いつでも誰に対しても利用を許可する」という形態を採る。・・・という方法。

本島の笠島地区ふれあい茶屋再生アクションも

ふれあいの館の指定管理者は、NPO笠島地区まち並保存会だから

その運営を私たち有志が肩代わりして、運営することで

様々なサービスを提供するとは、このコピーレフトの考え方にあたると

気づいた。

瀬戸内国際芸術祭に見られるような資本主義化して行く地域でのアートプロジェクトに対して、

性質の異なる、抵抗ともなるのだと。

2009年07月17日

・・・アートプロジェクト

丸亀浜町ガレリア + 本島笠島地区 アートアクション

◇7月18日 12:10 丸亀港発 本島行き ボートにて

本島笠島地区へ

この日の参加者 梅谷、長岡、脇坂、千葉、藤川

本島笠島地区案内

梅谷は、NPO笠島まち並保存会 会長森中さん

自治会長 高島さんと打ち合わせ、すりあわせを行います。

◇7月26日 16:00より ギャラリーアルテにて

議題 浜町ガレリア + 本島笠島地区ふれあい茶屋アートアクションについて

打ち合わせを行います。

参加者 梅谷、藤、脇坂、チバ、藤川

平野、加地、長岡、その他数名

詳細はアルテ梅谷までお問い合わせください。

この活動についてご説明します。参加希望者も歓迎します。

募集内容

Web担当、広報担当、カフェ+ふれあい茶屋運営スタッフ

アルバイト費支給あり

◇7月18日 12:10 丸亀港発 本島行き ボートにて

本島笠島地区へ

この日の参加者 梅谷、長岡、脇坂、千葉、藤川

本島笠島地区案内

梅谷は、NPO笠島まち並保存会 会長森中さん

自治会長 高島さんと打ち合わせ、すりあわせを行います。

◇7月26日 16:00より ギャラリーアルテにて

議題 浜町ガレリア + 本島笠島地区ふれあい茶屋アートアクションについて

打ち合わせを行います。

参加者 梅谷、藤、脇坂、チバ、藤川

平野、加地、長岡、その他数名

詳細はアルテ梅谷までお問い合わせください。

この活動についてご説明します。参加希望者も歓迎します。

募集内容

Web担当、広報担当、カフェ+ふれあい茶屋運営スタッフ

アルバイト費支給あり

タグ :瀬戸内アートウェーブ地域とアート

2009年07月14日

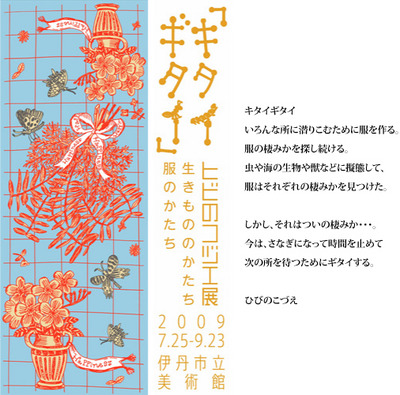

ちょっとお勧め展覧会 ひびのこずえ展

伊丹市立美術館から素敵な展覧会のポスターが届きました。

ハンカチのような布と不織布で出来た B2より一回り大き目のポスターです。

手ぬぐいやハンカチとしてもつかえる、リサイクルポスターでもあります。

このポスターに、おおいに触発されました。

ひびのこずえさんの展覧会のポスターだったのです。

ひびのさん・・・東京藝術大卒業後、舞台・映画・オペラ・バレエ・ミュージックビデオなどの

衣装をデザインされながら作品も発表するなど、コスチューム・アーティストとして

テレビ・舞台などで幅広い活躍をされているのです。

野田秀樹作・演出、松たか子・宮沢りえ主演の「パイパー」の衣装も重文旧岡田家で展示されるそうです。

7月25日から始まります。虫やアクセサリーをつくるワークショップやダンスパフォーマンスも

計画されているようです。

会場:伊丹市立美術館+伊丹市立工芸センター+伊丹市立伊丹郷町館(重要文化財 旧岡田家住宅・酒蔵)

会期:2009年7月25日(土)~9月23日(水・祝)

開館時間:10:00~18:00(入館は17:30まで)

休館日:月曜日 *但し9月21日(月・祝)は開館

〒664-0895

兵庫県伊丹市宮ノ前2-5-20

Tel.072-772-7447

2009年07月13日

塩飽本島の歴史

写真は笠島伝統的建造物群保存地区にあるふれあい茶屋

旧小栗邸の建物をふれあい茶屋として、唯一飲食を提供している。

ここは、織豊時代、廻船問屋だった。

●ふれあい茶屋をどう運営するか

ローテーションを組むためには

丸亀を入り口として本島へとつなぐことを考える。

そのために、朝露企画だった西金カフェだが、本島ふれあい茶屋へと誘導する玄関として、再考したい。

●千葉幸伸先生に塩飽本島の歴史についてレクチャーをうける。

都市部では、歴史ずきな女子のことを歴女(レキジョ)というそうだが、

この島の歴史はまさに歴女におすすめ!!

塩飽本島の歴史と笠島地区 千葉幸伸

国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている丸亀市塩飽本島町笠島地区には、古い建物と集落がよく残っている。本島は塩飽諸島の中心であり、中でも笠島地区は泊地区とともに、長いあいだ本島の中心であった。

一 塩飽の島々

塩飽諸島の島の数は「塩飽七島」とも「二十八島」ともいわれる。「塩飽七島」というのは、太閤検地の段階で水夫(後に人名という)が住んでいた、①本島、②牛島、③広島、④手島、⑤与島、⑥櫃石島、⑦高見島の七つである(地図の番号参照)。

江戸時代になって御用船方(人名)が移住した三つの島がある。⑧沙弥島、⑨瀬居島、⑩佐柳島である。明治以降人が住み始めたのは、⑪岩黒島、⑫小与島、⑬小手島の三つである。

これらの他に、大小無人の島々が一五ある。⑭室木島、⑮小裸[無衣]島(コシキ島)、⑯大裸[無衣]島、⑰歩渡島、⑱羽佐島(以上櫃石島の属島)、⑲鍋島、⑳三子島(以上与島の属島)、○小瀬居島(櫃石島の属島)、○長島、○雀小島、○向[向笠]島、○弁天島、○烏小島(以上本島の属島)、○小島(佐柳島の属島)、○二面島(高見島の属島)。以上二十八島である。

岡山県のすぐ近くまで及んでいるのは、中世における塩飽水軍の活発な動きの結果であろう。

二 水軍の活躍

塩飽水軍が初めて歴史に姿を見せるのは室町時代初期(南北朝期)である。北朝方細川氏に従い、南朝方の忽那水軍に攻撃されている。攻撃された城郭は笠島地区の東に接して今も残る笠島城であろう。

塩飽の人々は室町時代中期まで東讃守護代安富氏の配下で細川京兆家(本宗家)に従っていた。兵庫北関(今の神戸港)を通過した船の記録を見ると塩飽の船が塩などの荷物を積んで活躍している様子が窺える。室町時代後期(戦国期)になると転機が訪れる。細川家が分裂して力を失ったことで大内氏に従う。塩飽の人々は大内氏の下で朝鮮や中国(明)との貿易に加わり大いに繁栄したようである。大内氏に代わって毛利氏が力を得ると能島村上の配下で毛利氏に従った。能島村上が反毛利氏になり九州の大友氏に味方したときは、安富氏に代わった阿波の三好氏の配下で反毛利氏の行動をとった

やがて織田信長が登場してくると信長方に加わったが、再び毛利側についたりもしている。土佐の長宗我部氏が四国を席巻すると香川氏配下の白方水軍に短期間ではあるが従っている。信長に代わって秀吉の時代になると、秀吉に従って物資輸送に大いに貢献した。

三 人名の島

秀吉への貢献が認められた塩飽の水夫たち六五〇人は、物資輸送の任を果たす代わりに塩飽諸島において一二五〇石の土地を領有する特権を認められた。江戸幕府の時代になってもこの特権は継続して認められ、御用船方としての義務を果した。これらの人々のことを「人名」という。ただし身分はあくまで百姓で大坂町奉行所(のち倉敷代官所)の支配を受けた。

四 笠島の集落

人名六五〇人の内、九〇人が本島の泊浦に、七八人が笠島浦に住んでいた。この二集落が他の島、他の集落に比べて圧倒的に多い。人数でこそ第二位となっているが、笠島浦の立地は江戸時代の本船航路に面し、倉敷代官所の支配を受けた関係で、いわば表玄関の役目を持っていた。

明治になると、本船航路は本島の南を通るようになり、行政上も丸亀市に属し、次第に笠島地区は島の裏玄関のようになっていった。立派な家を建てながら島から出ていく人も多くなった。幕末の家一一棟、明治の家二〇棟を含む一一一棟の建造物の密集する特異な町並みが今日まで奇跡的に残ったのは、かつての繁栄と、近代化の過程で日影に置かれたという明暗二つの条件が相まってもたらした結果である。「いつかまた島に戻りたい」という島出身者の思いが古い家を壊さずに残してきたともいえる。

昭和五二年(一九七七)度に文化庁の伝統的建造物群保存地区対策事業に指定されたことで、丸亀市教育委員会は香川県教育委員会の指導を得て保存状況の調査を実施した。この調査の結果に基づき、丸亀市塩飽本島町笠島地区は、幕末から明治にかけての古い建物と、港を控えた古い町屋的景観がよく残っているということで、昭和六〇年四月一三日、国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された。そして昭和六〇年度より保存修理が順次行われ、今日に至っている。

2009年07月09日

つづき 本島取材7.8

この地区にある ふれあい茶屋の運営に参加することになりそうです。

というか、私たち 新生 瀬戸内アートウェーブがNPO笠島まち並保存会の

メンバーに加わって、まずふれあい茶屋を拠点として、様々なアートからの

アクションを起こし、この地域の保存の意欲を高めること

この地域の魅力を次の世代に伝えること

アートが地域と関る試案を探ることになるのです。

7月18日 本島ツアーを行います。この日は日帰り

また今後滞在合宿も行います。ご希望の方は アルテまでメールまたは

電話にてお問い合わせください。

2009年07月09日

本島2009.7.8

ライターの大竹昭子さん(右) と 私(梅谷)

昨日は、JCBカード会員誌「J-B Style」 【瀬戸内 出会いの海は アート日和(仮称)】

という特集企画がありまして、2006年実施したアートプロジェクトと本島についても

ご紹介くださるとのことで、取材の皆さんをご案内して本島の笠島地区をお尋ねしました。

雨の降る中、徒歩で笠島へ

実はこの日は送電線の架け替え工事が行われていて、工事中道路は大きな機材で

封鎖されており、バスも運休。ムシムシする中

峠越えをしました。でも歩いても15分くらいですから、夏場はきついですが

いいお散歩道です。

2009年07月06日

ひらがなワークショップ

ひらがなワークショップ

丸亀市が保有している旧真木邸は、笠島地区の「マッチョ通り」と呼ばれる中心部にあります。計画では、ここを会場に住民と作家相互のレクチャーやワークショップを行い、廻船業で栄えた笠島の歴史や日本で最初の船大工の話など地域の住民の記憶を掘り起こすことでした。しかしプロジェクト開始までに準備期間が与えられず、笠島地区の住民に対して、この事業の告知、協力の依頼が不十分のまま、福永信は、15日間の予定で9月28日から本島に入りました。

《ぱっと思いつくひらがな一文字を記名をして落書き帖に書いてもらう。》

ここに暮らす人は、お年寄りがほとんどで、お互いが顔なじみです。そこでワークショップのひとつ、「アーティストと島の人々との共同作業となるワークショップは、「好きなぱっと思いついたひらがな」を一文字書いてもらい、これを話のきっかけにして、島での生活や思い出などを集めることに変更しました。翌日から9月29日から10月12日まで、笠島地区の住民を対象にほぼ毎日、個別に訪問を行いました。

「ひらがな一文字?おかしなことを言う」と、島の人々はたずねた私たちに不思議な顔をされながらも、この島の自然環境そのままに、人々は、ゆったりとしたリズムを持っていて、気さくでおおらかなやり取りが交わされました。集まったひらがなは、出会いの痕跡となりました。

2009年07月06日

得丸 成人 TOKUMARU Naruhito

Title: 無題

Material:映像

Date: 2006年

制作ノート

瀬戸内の海に面する街に住みながら、今までたったの一度も上陸することの無かった小さな本島。島に行くことになって、船に乗った時は未知の土地を想像して気持ちが高ぶってしまいました。

初めて渡った時の船はフェリーでは無く客船だったので、海風に当たりながら約20分の時間をカメラ片手に着岸するまで立ったままでした。

港まで迎えに来てくれてた車に乗り込んで笠島地区に行く間もカメラは回しっぱなしでしたが、年季の入った軽四はブレーキの効きも悪いうえ、カーブの多い道を行くので、揺れが激しく、撮れた映像も縦に横に揺れて暴れてました。

笠島地区に着いて最初に思ったことは、「静かすぎる・・・」。

常日頃なんらかの音にまみれて仕事をする私にとってこの島の時間は長く遅く感じるのです。

毎日の喧騒がここには無い・・・、たったこれだけで私の体内時計が狂いました。

歩いていれば人とも会うだろうし音もあるだろうと思い、写真を撮りに町並みへ出てみても、人の話し声がポツリポツリと聞こえて来るだけでほぼ無音。あまりにも静かすぎて寂しくなってしまい、時間の狭間に落っこちてしまった気分になりました。まさに日常から離れた別世界が、鍵型の小さな路地に広がっていました。

暫くして、福永氏の写真を撮ってほしいと頼まれ、様子を窺いに真木邸へ。

想像はしてたけれど、想像を超える真木邸の渋さに感動。神棚の細工や、窓の作りなど職人のこまやかな仕事が文化財たる所以か・・・などと一人で納得する。

実際はもっと理由があるのだろうけど、そこに一番感動してしまった。とにかく、ここにあるものは古いだけではなくて、いろんな思いが詰まってる感じがします。

福永氏の写真を撮り終える頃には周りの音がよく聞こえる様になって、人の咳払いや食器を洗う音が聞こえていました。

笠島に訪れる度、いろんな事を忘れてるなと感じさせられました。

蒸かしただけのサツマイモの味とか、干したタマネギの匂いとか、

銀杏の実の臭さとか、海風の音なんか。

あと、路地裏の夕飯の匂いなんかも懐かしかった。

スローでゆるーい時間が今でも流れてることがとても嬉しかった。

この場所に足を運んでなければ味わうことの出来なかった体験ですね。

日常の一瞬の光景や、知ってるはずのモノの色や、人の表情がどんどん変わって行く気がしました。

ひとつひとつ切り取った時間が語る事を、私というフィルターを通してどんな光に変わっていくだろう?映像を編集しながらそんなことを考えるようになりました。

略歴

予定調和を嫌い、常にLIVEな表現を進行するクラブパーティのVJ。

1999年 Visual Jockeyとして活動を始める。

2003年 東南アジアに活動範囲を拡大し、タイ、マレーシア、シンガポールのプロダクションからオファーを受ける。自称パーティ中毒者、感覚記録者。

2003年3月 「REDZONE」にVJとして参加。( Ferrari&Marlboro KLタワー/マレーシア)

2004年10月 「MotoGP」にMain VJとして参加。(セパンサーキット/マレーシア)

2005年3月 「PIT PATY」にMain VJとして参加。(Renault&MildSeven KLタワー/マレーシア)

2005年7月 「PALA」 (映像機材ショー/シンガポール)

2005年11月アジア最大・ゲイコミュニティパーティ「Nation」に参加。(プーケット島/タイ)

2006年6月 HOT LINKのパーティ「KICK‐OFF PARTY」に参加。(マラッカ/マレーシア)

2009年07月06日

中屋敷 智生 NAKAYASHIKI Tomonari

Title:「NIKKI -marugame-」Material:acrylic on canvas

1303(H)×1940(W)F120号

Date: 2006年

今回の展覧会の打ち合わせに参加する為、私は一路丸亀へと向かった。

その日は、あいにくの雨模様。せっかくの小旅行も気分は少し優れない。

4時間後、ねぼけ眼のまま丸亀の町へと降り立つ。

すると、早朝から降っていた雨が止んでいる。

青い空が、灰色の雨雲のカーテンの隙間から、うっすらと顔を覗かせている。

なんとも美しい情景ではないか。

今しかない。私は海の見える丸亀港へと走り出した。この町に何度も降り立っているせいもあり、港の場所なら直ぐに分かる。私は、急いでカメラのシャッ ターを切り始めた。

丸亀港からまっすぐ北に向かって。ちょうど、今回の展覧会会場の本島上空あたり。

私は、帰京すると同時に、この雨上がりの美しい丸亀の空の絵を描き始めた。

それは、丸亀で生まれた方には、懐かしい思い出の空に映ったのかもしれない。

または、ただの空の絵だったのかもしれない。

遠方からの来場者には、どのように映ったのだろうか。

心に秘められた、記憶の琴線に触れることができただろうか。

太古の昔から、そこに流れる空。

同じ空ひとつでも、その見え方は様々だ。

歴史ある旧真木邸に、私の絵が飾られたことを誇りに感じつつ、島民の方々、本島笠島地区へご来場下さった方々に、この場を借りて感謝とお礼を申し上げま す。

略歴

1977年 大阪府生まれ

2000年 京都精華大学美術学部造形学科洋画分野卒業

主な個展

1999・2000年 中屋敷 智生展 (ギャラリーココ/京都)

2002年 中屋敷 智生展 (Oギャラリーeyes/大阪 )

2003年「The Doubtful Balance」 (ギャラリーアルテ /香川)

主なグループ展

2001年 「OPPAI ART LAB πr事情」展 (京都)

「現代美術茨木2001」展 (大阪)

2003年 「絵画の証」展 (大阪)

「第16回名古屋コンテンポラリーアートフェア」 (名古屋)

「ワンカップコスモス」展 (名古屋)

2004年 「縁起-connection」展 (ギャラリーアルテ 香川)

「8va(アロッターヴァ)」展 (ギャラリーアルテ 香川)

2009年07月06日

真部剛一 MANABE Koichi

真部剛一 「histream KASASHIMA」

インスタレーション

Title:「histream KASASHIMA」Material:アクリル、鉄粉、水、蛍光灯、ポンプ、センサー

Date: 2006年

真木邸の土間上の部屋は、かつて居室として使用された場所である。雨戸を締めると、二階物置からのわずかな陽射しだけでほのぐらい。この部屋の床(ユカ)は畳の周囲に一部板を嵌め込んでいる。板の部分に透明な液体を入れたアクリルボックスを設置し床下から照明を施したもの。アクリル内部の液体は、海流と同じタイミングで水の流れが起こされ、伝統的建造物(旧真木邸)の内部に海を作り出し笠島地区の海の歴史をイメージさせる作品となった。

制作ノート

瀬戸内海に浮かぶ700近くの島々。その中の塩飽諸島、本島に向かう。人口は千人に満たず過疎化していくなかで、笠島地区は往時を思わせる街並みを保存し、島の歴史を伝えている。私はまずその島に少なからず滞在し、島民に島の歴史や、これからの島の有り様を聞き、それらをもとに私の視点で作品化し島の人々に見てもらいたいと思った。島民にとって作品が、常に変動し進化していく島を映し出す鏡のような存在であってほしい。そんな気持ちで島を見つめていると、島の内側よりも、外側を囲んでいる海に目が向いた。おしては返す波を見ていると歴史の流れ、生命の流れを感じる。塩飽水軍、塩飽大工、様々な歴史の流れに身を委ね、逆らい、その時々での選択によって今の島の姿がある。その流れを遡って想像することができるような作品ができないだろうかと滞在中、考えていた。岡山・児島からこの島に通う海路、平穏な天候の時は船に乗ると波も静かで、島に着いても心も穏やかでいられる。しかし、内海といえども荒れ模様の時の波は凄まじく、船は2、3メートルも上下するほどであり、島に着いても心の動揺は治まらない。そんな波を感じているうちに、人々は昔からどのような思いでこの島に向かっていたのか、自分が島に向かうことと重ね合わせて考えるようになった。

閉め切っていた真木邸に初めて入り雨戸を開ける。光と共に空気が入れ替わった部屋で、私の視線は畳で止まった。建物全体は当時の建築様式に則って復元されているが、畳は現代の規格のもので小さい。建物との寸法に差異が生じている。その隙間を埋めるため、きれいに板がはめられており、私にはその隙間そのものがまるで現在から過去へ遡るための入口のように感じられた。帰路、船上で波に揺られながら島の記憶を辿る。真木邸での光の陰陽、波の変遷、島民との交流。それらを通して作品の構想はできあがった。後日その板と床板を外してアクリルケースを設置し、内部には瀬戸内海の潮の満ち引きと同じタイミングで水流が起こるよう、ポンプとタイマーを調節し特殊な水を循環させて流した。すべての設置が終わった時、初冬の朝日が部屋に差し込んできた。古民家のなかにはあたかも小さな海が出現し、静かに時間を刻んでいるようであった。畳の隙間に現れた透明な海を覗き込むと、鉄粉の粒子が渦を巻き、ゆっくりと粒子が塊となり、島が生成されていく瞬間に立ち会うことができる。そのような感覚に包まれながら、私は島を流れる悠久の時間を感じ取っていた。

略歴

1974年 岡山生まれ

1999年 京都市立芸術大学大学院修士課程修了

現代美術家

主な個展・グループ展

2004年 「histream」 (黄土高原・楊家溝村/中国)

「TRUE COLORS」 (シラバコーン大学アートギャラリー/タイ)

2005年 「アートリンク・プロジェクト2005-2006」 (すろうがギャラリー/岡山)

「煙の変遷」展 岡山「eat」展 (ギャラリーアルテ /香川)

「昭和40年会presents七人の小侍+1」(東京)

2006年 「エイブル・アート・リンク2006」展 (福岡)

「アートの今・岡山2006」 (岡山)

2009年07月06日

ふるかはひでたか 『記憶のカケラ~本島 』

ふるかはひでたか 「記憶のかけら」

床(トコ)に立体、軸物、陶片によるインスタレーション、

本島の浜辺には、島の人々の暮らしを偲ばせる硝子や陶器のかけらがたくさん落ちている。ふるかはひでたかは、幾世代にも渡って波に洗われた陶片を拾い集め、数十種類の陶片を金継(*1)の技法でつなぎ合わせ、ひとつの器を形作った。陶片は江戸時代から明治、大正、昭和にかけてのものが多く見いだせる。福永信とは異なるアプローチによる島人の暮らし(記憶)の集積を想像させる作品。

*1[金継ぎ/金繕い]は、欠け、割れ、傷ついた陶磁器を漆で継ぎ、傷に純金で蒔絵を

して繕う伝統の技法

写真解説

真木邸の床の間 陶片を漆による金継を施し、形作られたひとつの立体作品。

陶片の制作模型図を色紙仕立てにした軸物。陶片で本島の島を形作ったインスタレーション。

『記憶のカケラ~本島 』

本島の浜辺を歩いていた。五月晴れに潮風が心地よい。

波打ち際で、貝などに混じって波に洗われる陶片を見た。砂に呉須の青が映えて美しい。幾つかそんな陶片を手にとって、浜に並べて見ていると、想像は勝手に巡りはじめる。

これらは島で使われた器か、それとも流れ着いた陶片だろうか…。恐らく、もともと異なる時代に別々の土地で作られたものだろう。そして様々な人の暮らしの中で、それぞれに物や思いを収めてきた器であったに違いない。

なんだか眺めるうちに、暮らしであるとか歴史といった、島を内から外から形作ってきた営みの、「記憶のカケラ」たちが浜に寄せ、ぐるりと島の輪郭を描いているような…そんな幻想にとらわれてくる。

突然、この陶片たちを呼び継いで、新たな器を作ったらどうだろう…なんて思いつきが頭をよぎった。

職人が土から作った器が、幾多の手を経て砕けたのち、今また島の浜で土に帰ろうとしている。そんな、過去の営みの痕跡を、新たな器として再生させるのだ。これは忘却過程にある記憶を編み直して、新たな歴史を作ることに近い。きっと出来た器は、島の姿を反映するものとなるだろう。

七月、プランを胸に再び本島を訪れた。浜を歩いて3kgにも及ぶ陶片を拾い集めた。それらを持ち帰った僕は、まるでパズルでも解くかのように器を拵えた。そうして出来た器には、そのまま島の名をつけた。

陶磁器に詳しい方に尋ねたところ、器の陶片には、明治期の印判染付や、江戸中期の伊万里などが見られるという。カケラたちはどんな記憶を語ってくれているのか。器は小さな空間を抱え、そこに収めるべき想像を待つようだ。

展覧会では、旧真木邸の床の間に器を据えた。隣りには、拾い集めた陶片の残り全てを用いて、本島の形を模った。もしも、展覧会を訪れた人のうち幾らかでも、島の経てきた年月や、そこに暮らした人々の面影を、この作品に夢見て頂くことができたならば、それに優る幸せはない。

2009年07月06日

2009年07月05日

プラットフォームとアート

只今は、中国や韓国、インドなど、アジアのアートが世界的に注目を集めています。

中国の作品では、数億円という値段のものもあります。

インド、中東などのマーケットも好調のようすです。日本は数人は億単位の作品もありますが

中国と比べるとまだまだです。

なにが違うかというと、中国やインド、中東の資産家たちは、自国の作家を強くサポートすることが多いです。

ところが、日本人は、日本の現代作家の作品を評価したり、サポートしようとはあまりしていません。

そのため、作家は日本をどんどん離れて、いい人がますます海外へ出ていってしまう。

香川でも同様なことがいえるのです。

香川県出身の優れた作家もほとんどが国内外に出てゆくのです。

アルテでは県外作家がほとんどのような印象をもたれるのですが、

県出身者もかなりの割合でサポートしています。

香川の残念な点は、アートが動作できる環境

プラットフォームについて、まだなにも形づくることができていないこと。

他地域のアートのプラットフォームと交差、交流する言葉が生まれていないこと。

中国の作品では、数億円という値段のものもあります。

インド、中東などのマーケットも好調のようすです。日本は数人は億単位の作品もありますが

中国と比べるとまだまだです。

なにが違うかというと、中国やインド、中東の資産家たちは、自国の作家を強くサポートすることが多いです。

ところが、日本人は、日本の現代作家の作品を評価したり、サポートしようとはあまりしていません。

そのため、作家は日本をどんどん離れて、いい人がますます海外へ出ていってしまう。

香川でも同様なことがいえるのです。

香川県出身の優れた作家もほとんどが国内外に出てゆくのです。

アルテでは県外作家がほとんどのような印象をもたれるのですが、

県出身者もかなりの割合でサポートしています。

香川の残念な点は、アートが動作できる環境

プラットフォームについて、まだなにも形づくることができていないこと。

他地域のアートのプラットフォームと交差、交流する言葉が生まれていないこと。

2009年07月02日

本島笠島地区2009.7.2

瀬戸内のアートに注目が集まるためですね。

2年前本島笠島地区で行った瀬戸内アートウェーブ主催の

アートプロジェクトが再び・・・。

JCBカード会員誌の特集の一部に アーティストイン・笠島~記憶の集積を創造の海へ~について取材したいというご連絡をいただいたことをきっかけに、また新しい関係が生まれそうでわくわくしています。

でも今でも、海外のアーティストからは、「レジデンス希望」の熱いメールや連絡が

続いています。記録集の公開もまだなので、これは継続中のプロジェクトだと

思っているのですが、少し見えにくいね。

2年前とは状況がかなり変っていると伺っているので、これまでも島のことがとても気がかりでした。

本島に行きたいねと言いながら、いつも心の中にありながら・・・・。気がつくと2年もたっていました。

そこで、画廊がお休みの今日、本島の笠島地区を訪ねることになりました。

プチ遠足の参加者は3名、ヨットが趣味の海の男 加地さんと アルテのお世話係まきちゃんと

梅吉の3人です。

1040分発 船に乗り込み、記念写真をとりあったり、加地さんが用意してくださったお弁当をひらいて楽しい会食です。

11:10 泊の港に到着しました。バスの時間を確認してみるのですが、ふと見ると港に天理教の車が迎えに来ているのです。

まきちゃんは魚の仲買の仕事もしているので、天理教はお得意さんです。昨日本島に行くついでに

天理教に「請求書と領収書を届ける」といっていたので、同乗させていただくことになりました。

天理教からは、運動不足解消のため徒歩で行こうと思っていたのですが、親切な教会の方が

笠島まで車で送ってくださいました。ありがとうございます。

2年ぶりの笠島地区

手入れされた庭、おちついたまち並

この町の凛として、すずやかな空気は少しも変っていない。

・・・美しい。

織豊時代、塩飽水軍の本拠地の港町として水運業で栄え、発達したので、町並みは町屋かと思うほど。

整った路地、建物の風情。廻船問屋だった家々には、贅沢な道具の数々が保存、陳列されています。

2年前お世話になって以来、親しくしていただいている高島さんを保存センターに訪ねると、

係りの方が連絡してくださった。

既に保存センターの館長職は辞されているそうで、現在は笠島地区の自治会長さん

として、変らず島の将来のことをいろいろ考えていらっしゃる。

島に暮らす人、この町の雰囲気は、どこにもないここだけの魅力を発していました。

なつかしい保存センターの奥で、麦茶をいただきながら、これまでのこと

これからのこと いろいろお話しを伺い、お手伝いをしたいとお伝えしました。

新しい関係がうまれるといいですね。

本日、こころ穏やかに過ごす一日でした。

2009年07月01日

動物化する社会(加筆修正1)

ギャラリーを訪れる様々な人をみていると、確かに彦坂さんが指摘されるように

固体から液体へと分子化し、さらに気体化しているということになるのだろう。

動物のように身体性にこだわっているとも言える。

複雑な人間関係や社会関係抜きで、身体的な欲求を即座に求める傾向つまり「動物化」してきている。

社会を理解する枠組みである「大きな物語」は廃除して、自己の動機の方によりリアリティを見出そうとしている。

確かに、20世紀前半のような近代国家をまとめる象徴的な(大きな物語)の統合力は既に失われている。

国民ひとりひとりの考え方がばらばらになっていく。

そう・・変化している。社会が多様化するとは、大衆の分衆化へと発展して行くことなのだった。

小さなかたまり(グループ)が、泡沫のごとく、いたるところに浮かんでいる。

時に集まり、時に分離して。

携帯やインターネットは情報技術の革新により、様々なコミュニケーションの

形が生まれ、拡大する。

それに伴う「パブリックドメイン(共有財産)の拡大」は、国家や民族といった

象徴を介することなく、直接に群衆をまとめあげることができる。

共通の話題を知っているという感覚は、まったくの見知らぬ他人のあいだにでも

連帯感を作り出している。

1960年代以降、マスコミを通じてこれらの連帯感は、国家やイデオロギーの役割を

肩代わりすることとなった。

私の周辺も「国家」や「民族」といった理念ではなく、情報技術の力で一体性を保つコミュニティが広がっている。

大木裕之さんの周囲には、つねに共有するモチベーションで動く人たちの存在が見え隠れする。

もはや、私たちの社会は、ひとつの理念や象徴(大きな物語)を軸に構成員の統合を図れるほど単純なものではない。

したがって、今後の社会は、行政サービス、共有財産としてのネットワークなどを土台として

異なった価値観を抱える無数のサブカルシャーが林立する。このような社会の多様性を認めることしかない。

いまや、ひと と ひと は、理念や象徴では繋がりあえない。

福永信 + 笠島地区の人々 ひらがな

福永信 + 笠島地区の人々 ひらがな