› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › art

› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › art2009年08月12日

死んでしまった町と、生き生きとしている町

歴史的都市の保存からクリエイティブな都市の再生が可能

グローバル化は、世界全体に影響を与えています。問題は、

そのことによって、市場が重視され過ぎていて、私たちの価値感や、

行動の仕方も影響を受けてしまっていることです。

文化にも、このような影響があります。

このことが問題だと感じていないことが本当は深刻な問題だとおもいます。

ただ、世界が一つの大きな市場になっている為に、かえって自分たちらしさ、

自分のアイデンティティや、コミュニティを結びつけるものは何なのかということを

考える機運が生まれています。

今進んでいるグローバリゼーションがこのまま進行すると、

世界中にあるさまざまな歴史的資源や、

あるいは言語さえもどんどん失われてしまうでしょう。

ある意味で、文化的な多様性を保つ努力や独自性も必要でしょう。

面白いことに、一般社会にとって価値が認められない財が、

アーティストの手にかかることで、プラスに転化されることはよくあります。

ただし、市町村の中で、全部が文化都市になるわけはありませんから、

かなりの部分は負ける。死ん行く町になります。

どこから違いが生まれるかというと

観光によって、活性化した町は、常にマイナーチェンジで変化を作り出さないと

いつまでも続かないxでしょう。

観客は、飽きやすく、時代のスピードはおもったよりも速い。

感性という直観力を養っていないと、常に商機を失うでしょう。

それほど、観光産業は難しくなっているとおもいます。

アートツーリズムという観光も大きく舵をきっているようです。

それよりも子供にとって住みやすい場所であること、老人が住みやすい

場所であること。将来にわたってよりよい環境が整っていること、

そういうビジョンがとても大切なことだとおもう。

これまでは競争によって、質が高まるといわれましたが

協力も大切です。協力してこそ、経済、社会、文化的生活を高めることができる

のです。

そういう意味で、成功事例にならおうとする地域は、残念ですが、死んでゆく町なのxです。

グローバル化は、世界全体に影響を与えています。問題は、

そのことによって、市場が重視され過ぎていて、私たちの価値感や、

行動の仕方も影響を受けてしまっていることです。

文化にも、このような影響があります。

このことが問題だと感じていないことが本当は深刻な問題だとおもいます。

ただ、世界が一つの大きな市場になっている為に、かえって自分たちらしさ、

自分のアイデンティティや、コミュニティを結びつけるものは何なのかということを

考える機運が生まれています。

今進んでいるグローバリゼーションがこのまま進行すると、

世界中にあるさまざまな歴史的資源や、

あるいは言語さえもどんどん失われてしまうでしょう。

ある意味で、文化的な多様性を保つ努力や独自性も必要でしょう。

面白いことに、一般社会にとって価値が認められない財が、

アーティストの手にかかることで、プラスに転化されることはよくあります。

ただし、市町村の中で、全部が文化都市になるわけはありませんから、

かなりの部分は負ける。死ん行く町になります。

どこから違いが生まれるかというと

観光によって、活性化した町は、常にマイナーチェンジで変化を作り出さないと

いつまでも続かないxでしょう。

観客は、飽きやすく、時代のスピードはおもったよりも速い。

感性という直観力を養っていないと、常に商機を失うでしょう。

それほど、観光産業は難しくなっているとおもいます。

アートツーリズムという観光も大きく舵をきっているようです。

それよりも子供にとって住みやすい場所であること、老人が住みやすい

場所であること。将来にわたってよりよい環境が整っていること、

そういうビジョンがとても大切なことだとおもう。

これまでは競争によって、質が高まるといわれましたが

協力も大切です。協力してこそ、経済、社会、文化的生活を高めることができる

のです。

そういう意味で、成功事例にならおうとする地域は、残念ですが、死んでゆく町なのxです。

2009年08月11日

文化を活用した地域再生とは

1970 年代、欧米の多くの都市は、高齢化および少子化社会、また産業や中心市街地の空洞化

現象などの社会問題を抱えていました。現在の日本と同じです。

しかしながら1980 年代後半より、都市政策に文化政策を取り込む取り組みが始まり、既存の

歴史的・文化的遺産を再活用しつつ、現代アート・フェスティバルなどの文化的イベント

を仕掛けるなど、「伝統」と「現代」という二つの

要素を共存させ、次第に都市としての自信とダイナミズムを取り戻す施策が試みられました。

その結果1990 年代には、多くの都市が次々と再生を果たしました。

こういった事例をモデルとして、都市から創造性を引き出す

「クリエイティブ・シティ」構想をもとに日本の各地で地域再生 都市再生の試みが

行われるようになったのです。

ここで誤ってはいけないことは、芸術・文化がもつ

創造性をまちづくりに生かしていくことが都市に活気を与え、また住民の活力を

生み出す源泉となったということです。

文化そのものが、地域振興となるのではなく、

住民の活力を引き出すということが重要なのです。

文化による地域再生の場合、人口規模によってではなく、

独自の芸術文化を育てることが出来れば、革新的な経済基盤を持てるのです。

それが「創造都市」というものです。

経営学者の野中郁次郎が『知識創造企業』から引用すると

リストラを名目にした企業の闇雲の人員削減は、長期的に見ると企業の存立を

危うくするものであると批判し、労働者の創造性を引き出す「知識経営」こそ、

今、求められるものであると主張しています。

「創造する力は単に個人の内にあるのではなく、個人と個人の関係、

個人と環境の関係、すなわち『場』から生まれる」と述べ、知識創造の

「場」を重視した企業経営論を展開しています。

この「場」とは、空間と時間とを併せ持った概念です。

創造とは単に新しい発明の連続であるだけではなく、

適切な「過去との対話」によって成されるものです。

「伝統と創造」は相互に影響し合うプロセスだということです。

芸術作品に限らず、およそ財の価値は本来、

機能性と芸術性を

兼ね備えたものでなければ、なりません。

消費者の生命を維持するとともに人間性を高める力を持っているものです。

このような本来の価値(固有価値)を産み出すものは

人間の自由な創造的活動、

つまり仕事work(ラテン語でオペラ)からであり、

決して他人から強制された労働laborではないのです。

生きるための労働に止まるのではなく、本来の仕事を行おうという意識に気づくこと。

そう促せる文化活動こそが必要なのであって、ただ闇雲にアート作品であればいい

というものではありません。

地域プロジェクトに関るアーティスト、

美術関係者も大いに自らを振り向かなければならないでしょう。

そして、本来のこの価値は、これを評価することのできる

消費者の享受能力に出会ったときにはじめて有効な価値となるのです。

才能や資質をどう育てられるか。

そういう意味で、誰かが海や山の向こうからやってきて

幸がもたらされると考えてはいけません。

また、なにか面白うなcircleに参加することで、よしとすることも誤っています。

ボローニャやバーミンガムの「創造都市戦略」など欧州に見られるような「創造の場」

を創り出して都市再生を進めている場所が日本でもいくつかあります。

代表的なケースは、近代産業遺産であるレンガ造りの紡績工場跡を市民参加型の

芸術センターに再生した「金沢市民芸術村」や、伝統的な繊維産地であった

西陣の町家を若い芸術家や職人達の工房として蘇生させる「西陣町家倶楽部」の活動などです。

いずれも若い人々と地域の人々つまり人が重要です。

モノや建物で創造都市は生まれないのです。

現象などの社会問題を抱えていました。現在の日本と同じです。

しかしながら1980 年代後半より、都市政策に文化政策を取り込む取り組みが始まり、既存の

歴史的・文化的遺産を再活用しつつ、現代アート・フェスティバルなどの文化的イベント

を仕掛けるなど、「伝統」と「現代」という二つの

要素を共存させ、次第に都市としての自信とダイナミズムを取り戻す施策が試みられました。

その結果1990 年代には、多くの都市が次々と再生を果たしました。

こういった事例をモデルとして、都市から創造性を引き出す

「クリエイティブ・シティ」構想をもとに日本の各地で地域再生 都市再生の試みが

行われるようになったのです。

ここで誤ってはいけないことは、芸術・文化がもつ

創造性をまちづくりに生かしていくことが都市に活気を与え、また住民の活力を

生み出す源泉となったということです。

文化そのものが、地域振興となるのではなく、

住民の活力を引き出すということが重要なのです。

文化による地域再生の場合、人口規模によってではなく、

独自の芸術文化を育てることが出来れば、革新的な経済基盤を持てるのです。

それが「創造都市」というものです。

経営学者の野中郁次郎が『知識創造企業』から引用すると

リストラを名目にした企業の闇雲の人員削減は、長期的に見ると企業の存立を

危うくするものであると批判し、労働者の創造性を引き出す「知識経営」こそ、

今、求められるものであると主張しています。

「創造する力は単に個人の内にあるのではなく、個人と個人の関係、

個人と環境の関係、すなわち『場』から生まれる」と述べ、知識創造の

「場」を重視した企業経営論を展開しています。

この「場」とは、空間と時間とを併せ持った概念です。

創造とは単に新しい発明の連続であるだけではなく、

適切な「過去との対話」によって成されるものです。

「伝統と創造」は相互に影響し合うプロセスだということです。

芸術作品に限らず、およそ財の価値は本来、

機能性と芸術性を

兼ね備えたものでなければ、なりません。

消費者の生命を維持するとともに人間性を高める力を持っているものです。

このような本来の価値(固有価値)を産み出すものは

人間の自由な創造的活動、

つまり仕事work(ラテン語でオペラ)からであり、

決して他人から強制された労働laborではないのです。

生きるための労働に止まるのではなく、本来の仕事を行おうという意識に気づくこと。

そう促せる文化活動こそが必要なのであって、ただ闇雲にアート作品であればいい

というものではありません。

地域プロジェクトに関るアーティスト、

美術関係者も大いに自らを振り向かなければならないでしょう。

そして、本来のこの価値は、これを評価することのできる

消費者の享受能力に出会ったときにはじめて有効な価値となるのです。

才能や資質をどう育てられるか。

そういう意味で、誰かが海や山の向こうからやってきて

幸がもたらされると考えてはいけません。

また、なにか面白うなcircleに参加することで、よしとすることも誤っています。

ボローニャやバーミンガムの「創造都市戦略」など欧州に見られるような「創造の場」

を創り出して都市再生を進めている場所が日本でもいくつかあります。

代表的なケースは、近代産業遺産であるレンガ造りの紡績工場跡を市民参加型の

芸術センターに再生した「金沢市民芸術村」や、伝統的な繊維産地であった

西陣の町家を若い芸術家や職人達の工房として蘇生させる「西陣町家倶楽部」の活動などです。

いずれも若い人々と地域の人々つまり人が重要です。

モノや建物で創造都市は生まれないのです。

2009年08月09日

菜園

12:10分のボートで本島へ

泊港で、長徳寺のご住職とお会いしました。

「またお世話になるそうじゃな」とニッコリ。

お盆だから、里帰りの人が多くて、船はいつもより2.5倍くらいにぎわっていました。

まず。尻浜にある映画『機関車先生』のロケ地となった、木造の海の家を訪ねました。

その海の家だったところは、西金のまきちゃんが、お母さんの時代から親しくされている方が持っているのです。

アーティストインレジデンス候補地 または作家のスタジオとして考えたかったからです。港から車で移動しなければ

ならない場所。かなり辺鄙なところ。

でも目の前が海で、とてもいい場所です。

95歳になるというお年寄りの女性が一人で暮らしています。

明治生まれとか、気丈で元気なことに一同言葉もありません。

数年前の台風のとき、高潮で数棟が、倒壊したそうです。

それでも、4棟は、今もあります。朝礼台もあります。

水道は5つくらい並んでいて、シャワーもありました。

まさに昭和の雰囲気がそのままそこにあるのです。

その中で、一人のお年寄りが暮らしているのです。

1500坪あるという広大な敷地ですが、丁寧に手入れされた庭

雑草の生えていない敷地で。

昨日は空は青空、海はキラキラして透き通るほど

紫外線も多く、日差しは怖かったのですが、

大きな楠の木陰は、風が通って、とても涼しかったです。

高潮で多くの木が枯れたそうですが、楠の大木は、大丈夫だったそうです。

木陰で見上げていると、精霊が宿っているように感じました。

その後、笠島地区の高島昭夫さんを訪ねました。菜園を下見しました。

笠島地区は、地主として、笠島地区から少し離れた土地を小作の人を雇って農地としていたそうです。

だから家のすぐ近くに菜園はあまりありません。

峠を少し越えて行きました。歩いて行ける距離です。でも暑いです。

埋め墓を通り過ぎてその場所はありました。

海が見えます。

瀬戸大橋を真横に見ることが出来ます。

ゴーンという音がするので、なんだろうと見ていると

架橋の下を列車がゆっくりと走っていました。

大きな貨物船も通り過ぎています。

赤い船 青い船 まるで車が行き交うように、瀬戸内の海は混雑しています。

高島さんは、かぼちゃを栽培されていました。お土産に一ついただきました。

太陽を浴びたかぼちゃは暖かく、重かった。

平野さんも自宅に少し菜園をつくっているそうです。

ゴーヤ、トマト、胡瓜、紫蘇、ねぎetc.

我が家の病院跡地は今駐車場にしていますが、そのうち畑にしようかしら。

高島さんには、理解があって、いろいろアドバイスをいただいています。

菜園づくりとふれあい茶屋の兼務は難しく、別のグループとして考えて見なければなりません。

タグ :本島

2009年08月06日

8月5日

昨日、夕方大木裕之さんがアルテに

本島のアクションの件、相談しています。

大木さんもともと山岳部 山歩きもされているので

「本島で住み込んで、料理つくりながら、映画を撮って

農業もやりますよ・・・・ぉ 」と言っています。

今日は私の誕生日なので、昨日大木さんが、「お祝いをしてくださいきました」

大木さんの友達の淵上君は可愛そうに、新居のために土地を買って

建設中だった家が・・・

建設会社の倒産で白紙に・・

別の場所を探して一から再検討中ということなので、

アルテの隣の空き家を住居兼ギャラリーにどうかとか

本島に住んだらとか適当なことアドバイスをしていた。

なんと淵上君 本島の保育所で一ヶ月 保育士をしていた経験があるのだとか

糸崎公朗さんは、金沢レジデンシー中に知り合った建築家の卵さんが

町屋を使ったアートアクションを行っているので、企画コアメンバーとして推薦するという。

企画力 及び 創造力のある人が集まってくれると、きっと中身の濃い

面白い事業に育てられるとおもいます。

そんな一日でした。

そして本日は、糸崎さんのフォトモがらみで東京電通の方から

たまたま似たようなアイデアで計画があるからと、事前にご連絡いただいたのです。

大きな仕事の場合はこれくらい慎重に進めなければならないのですね。

糸崎さんの扱い画廊ということで、わざわざ東京からこちらに説明にいらっしゃるというので

メールと電話でいいです。とお伝えしたのですが、IT情報化革命は地方都市に暮らしていても

仕事の範囲は拡大しましたねぇ。。

とはいえ、昨日からたそがれています。

まあいいんですよ、動いていると嫌なこともあるけど、動いているからってことで

こんぴらアートは今となっては嫌な思い出ですが、糸崎公朗さん、彦坂尚嘉さん、吉峯和美さん、安倍安人さん

などの作家と新に仕事を展開できるきっかけになりました。

そういう意味で私は犠牲を払うことになりましたが、大きな成果をいただいたとおもっています。

こんぴらアートについて 経過が周知されていなかった部分もありまして、

でもしつこく言っておいたほうがよさそうなので、ここに書いておきます。

2008年実施したこんぴらアートは、四国経済局の中央商店街活性化対策費の中から

採択された事業助成でした。助成の方法は規定に基づく総額の1/2でした。

実行委員会が1/2の資金を負担して行わなければならないものでした。

ところが、

地元実行委員会は、経費支払い時に、実行委員会の責任を認識していませんでした。

つまり、アルテの提案のよる企画を応援しようというスタンスで、形だけの実行委員会

だったということです。

琴平では、こういうことをよくやっているのでしょうね。

そこで誰かが支払わなければならないので、こんぴらアートに係った経費の一部を、

参加費とチケット売り上げで支払うことが出来ました。

収入は、参加費16名分560,000円

チケット売り上げが、29万円

計 850,000-

チケットを前売りを含めて200枚委託していました。

実行委員会のメンバーが、地元の旅館業者や土産物業者だったので、

記録集のために協賛広告を実行委員会では何度もお願いしていました。

全くチケットは販売されていませんでした。

そしてもちろん琴平の関係者からは協賛広告が1社もありませんでした。

もちろん、実行委員会は委員会として責任を感じてはいません。

経費を圧縮して最終事業経費は、3,141,317-

不足分はアルテの負担として支払い継続中です。

経済産業省に採択された事業でしたが、今回は実行委員会が

機能しなくなったため、廃止手続きを行いました。

事業助成は、行われませんでした。

夢戦略会議の方に「アートによる新たな観光振興」の説明をさせていただいて、

会のメンバーとして招待されたのですが

全てがグズグズの、無責任な責任者不在の振興会議でした。

いま琴平町は前副町長のJAからの不正融資の問題が持ち上がっているようですが

不正借り入れ問題が特異な個人の犯罪ということではなく、

琴平には、こういった腹黒い、私利私欲のDNAが記述されているのだと感じるのです。

私は、他者の犠牲の上に私たちの生があると考えています。

多くの人に犠牲やがまんを強いた昨年のこんぴらアート展

時間はかかっても、責任を取らなければならないとがんばっています。

2009年07月25日

本島自治会

7月24日は本島の島民自治会主催で丸亀市商工観光課との意見交換会がありました。

私も笠島地区のふれあい茶屋再生プランのからみがあって、参加させていただきました。

○最近の観光事業について

まち歩き事業の説明

小グループでの観光が主になっているそうです。

意見交換としては

アクセスについて 交通の便が悪いことから 滞留時間は2-3時間ということです。

観光客の層の変化

食の提供 地産食材への関心

まち並への道しるべがわかりにくいという意見など

全島の自治会長 お年寄り25名の参加でしたが

人名制度のある島のためか、真剣な意見が交わされていて

印象的でした。

急いで計画を整理して試案を提出しなければなりません。

手作りの食材を提供する、供給元を整備

需要を喚起するためにもアンテナカフェとして

丸亀浜町の店舗も開こうとしています。

島の人と一緒に野菜づくり 名付けて WISH村です。

その事業を市に提案するために、奮闘努力中。

私も笠島地区のふれあい茶屋再生プランのからみがあって、参加させていただきました。

○最近の観光事業について

まち歩き事業の説明

小グループでの観光が主になっているそうです。

意見交換としては

アクセスについて 交通の便が悪いことから 滞留時間は2-3時間ということです。

観光客の層の変化

食の提供 地産食材への関心

まち並への道しるべがわかりにくいという意見など

全島の自治会長 お年寄り25名の参加でしたが

人名制度のある島のためか、真剣な意見が交わされていて

印象的でした。

急いで計画を整理して試案を提出しなければなりません。

手作りの食材を提供する、供給元を整備

需要を喚起するためにもアンテナカフェとして

丸亀浜町の店舗も開こうとしています。

島の人と一緒に野菜づくり 名付けて WISH村です。

その事業を市に提案するために、奮闘努力中。

タグ :瀬戸内アートウェーブ本島

2009年07月21日

アートと貨幣の性質

貨幣が貨幣であるのは、貨幣が貨幣として使われるからにすぎない。

アートがアートとして価値をもったのは、

美術家やギャラリーの中 制度の中にあるから

それでは

地域の中のアートは

貨幣でない貨幣の働きをするものは?例えば電子マネー

アートがアートとして価値をもったのは、

美術家やギャラリーの中 制度の中にあるから

それでは

地域の中のアートは

貨幣でない貨幣の働きをするものは?例えば電子マネー

2009年07月21日

対話

コメントへの返信として

たみ屋さん、こんにちは。

まず、知は財かどうかということについて

インターネット時代の資本主義という意味で、

知の商品化ということをさして言うと

知は財になりますね。

情報そのものを売り買いされる今

情報の商品化、差異を作り出し、利益を得る。

広告によって、または評論やメディアの情報によって

見たい展覧会を選択することや購入するモノを選別するという行為は

知の財によるのではないでしょうか?

メディアのうそにも気づき始めた感度の高い人は

単なる広告やメディアによっては扇動されませんが・・・

もうひとつ美術と知の関係

これは一体のもので美術とは哲学だから当然ということになるのです。

ただ時代錯誤の芸術家や観客は、美術とは装飾的なもの

感性だけのものと思われているようですが、

これは社会構造や歴史や美のあるなしについても

時代錯誤な見方をされている方ということになります。

そういう人かなり多いです。

ソフィアは、戦争に負けたことに起因すると考えています。

かなり意図的に操作しやすく見えない仕組みをつくったのではないでしょうか?

外圧によって。。

たみ屋さん、こんにちは。

まず、知は財かどうかということについて

インターネット時代の資本主義という意味で、

知の商品化ということをさして言うと

知は財になりますね。

情報そのものを売り買いされる今

情報の商品化、差異を作り出し、利益を得る。

広告によって、または評論やメディアの情報によって

見たい展覧会を選択することや購入するモノを選別するという行為は

知の財によるのではないでしょうか?

メディアのうそにも気づき始めた感度の高い人は

単なる広告やメディアによっては扇動されませんが・・・

もうひとつ美術と知の関係

これは一体のもので美術とは哲学だから当然ということになるのです。

ただ時代錯誤の芸術家や観客は、美術とは装飾的なもの

感性だけのものと思われているようですが、

これは社会構造や歴史や美のあるなしについても

時代錯誤な見方をされている方ということになります。

そういう人かなり多いです。

ソフィアは、戦争に負けたことに起因すると考えています。

かなり意図的に操作しやすく見えない仕組みをつくったのではないでしょうか?

外圧によって。。

2009年07月19日

ことばを訊ねて、資本主義のひみつ

買う 売る

買という言葉は

中国ではもともと同じ言葉。

「買」の意味は、あるものと別のものを取り替える意味である「貿」を語源としている。

はじめはボウと発音されていたが、後になってバイと発音されるようになった。

売るという意味には、「買」

という字にものを差し出すという意味の「出」を組み合わせて「賣」となり、

「売」は「賣」の略字体。

日本語ではどうか・・

買ふ 交ふ(かふ)の他動の意味か

交ひ、替ひ、買ひ という漢字の表記があてられている。

岩波の「古語辞典」では、甲乙の不達の別のものが互いに入れ違う意味という説明。

日本語においても

買うという言葉は、もともとは売り買い両方の意味をもっていた。

単にあるものと別のものを交換することをさしていたに過ぎない。

売るという言葉と区別されて、お金をはらって

モノを手に入れる行為を示すことになったのは、

時代もはるかに下ってのこと。

20世紀の最大の言語学者エミール・バンヴェニスト著

「インド=ヨーロッパの諸制度語彙集」(1969年)の経済語彙集は

この事実の解明の書

それではドイツ語においては・・

売る を意味する 「verkaufen 」は

「買う」を意味するkaufen から 派生した言葉であり

ギリシャ語の「借りる」を意味するdaneizomai は

「貸す」を意味するdaneizo という言葉から派生したと記述している。

資本主義の基本原理は、

差異から利潤を創り出す ということ。

古い形態の商業資本主義は、海を隔てた遠隔地との交易を媒介に

国内市場との差異から利潤を得る。

産業革命以降の資本主義の形態 産業資本主義は

農村などの過剰人口によって、構造的に作り出してきた

労働力の価値と労働生産性とのあいだの差異から利潤を得た。

遠隔地も農村の過剰人口もうしないつつある現代の資本主義は

差異そのものを意識的に創り出して行くことにある。

それが情報の商品化としての差異を創出にほかならない。

差異が利潤をつくり出す・・資本主義の基本原理のひみつ

買という言葉は

中国ではもともと同じ言葉。

「買」の意味は、あるものと別のものを取り替える意味である「貿」を語源としている。

はじめはボウと発音されていたが、後になってバイと発音されるようになった。

売るという意味には、「買」

という字にものを差し出すという意味の「出」を組み合わせて「賣」となり、

「売」は「賣」の略字体。

日本語ではどうか・・

買ふ 交ふ(かふ)の他動の意味か

交ひ、替ひ、買ひ という漢字の表記があてられている。

岩波の「古語辞典」では、甲乙の不達の別のものが互いに入れ違う意味という説明。

日本語においても

買うという言葉は、もともとは売り買い両方の意味をもっていた。

単にあるものと別のものを交換することをさしていたに過ぎない。

売るという言葉と区別されて、お金をはらって

モノを手に入れる行為を示すことになったのは、

時代もはるかに下ってのこと。

20世紀の最大の言語学者エミール・バンヴェニスト著

「インド=ヨーロッパの諸制度語彙集」(1969年)の経済語彙集は

この事実の解明の書

それではドイツ語においては・・

売る を意味する 「verkaufen 」は

「買う」を意味するkaufen から 派生した言葉であり

ギリシャ語の「借りる」を意味するdaneizomai は

「貸す」を意味するdaneizo という言葉から派生したと記述している。

資本主義の基本原理は、

差異から利潤を創り出す ということ。

古い形態の商業資本主義は、海を隔てた遠隔地との交易を媒介に

国内市場との差異から利潤を得る。

産業革命以降の資本主義の形態 産業資本主義は

農村などの過剰人口によって、構造的に作り出してきた

労働力の価値と労働生産性とのあいだの差異から利潤を得た。

遠隔地も農村の過剰人口もうしないつつある現代の資本主義は

差異そのものを意識的に創り出して行くことにある。

それが情報の商品化としての差異を創出にほかならない。

差異が利潤をつくり出す・・資本主義の基本原理のひみつ

2009年07月19日

フリーアートとインターネット

非美術の場所でのアートアクションを考えるなかで

本島笠島地区でのアクションの準備をすすめている。

その中で気づいたこと。

一般に、芸術作品や評論文、解説文もちろんコンピュータプログラムなども含めて、

著作物は、その作者が著作権を持っている。

そのため、作者の許可を得なければ改変したり、複製したり、配布・販売することはできない。

このような制度の枠組みは、作品を共有して多くの人と共同的な創造活動を行う際には

かえって妨げとなる場合も多い。

そのために行われたことは、(パブリックドメイン)という形で著作権を放棄したり、

放棄はせずに「誰でも自由に使って良い」という形で共有する方法がある。

ここにコピーレフトという形が生まれる。

つまり、利用権を共有するための仕組みとして、著作権を放棄するのではなく、

ライセンス(利用許諾)の形で共有と共同的な創造活動を保護する方法を採る。

つまり、「著作権は私が有していて複製・改変・配布(販売)には私の許可がいるが、

ソフトウェアを共有して発展させるという意図に反しないならば、

いつでも誰に対しても利用を許可する」という形態を採る。・・・という方法。

本島の笠島地区ふれあい茶屋再生アクションも

ふれあいの館の指定管理者は、NPO笠島地区まち並保存会だから

その運営を私たち有志が肩代わりして、運営することで

様々なサービスを提供するとは、このコピーレフトの考え方にあたると

気づいた。

瀬戸内国際芸術祭に見られるような資本主義化して行く地域でのアートプロジェクトに対して、

性質の異なる、抵抗ともなるのだと。

2009年07月17日

・・・アートプロジェクト

丸亀浜町ガレリア + 本島笠島地区 アートアクション

◇7月18日 12:10 丸亀港発 本島行き ボートにて

本島笠島地区へ

この日の参加者 梅谷、長岡、脇坂、千葉、藤川

本島笠島地区案内

梅谷は、NPO笠島まち並保存会 会長森中さん

自治会長 高島さんと打ち合わせ、すりあわせを行います。

◇7月26日 16:00より ギャラリーアルテにて

議題 浜町ガレリア + 本島笠島地区ふれあい茶屋アートアクションについて

打ち合わせを行います。

参加者 梅谷、藤、脇坂、チバ、藤川

平野、加地、長岡、その他数名

詳細はアルテ梅谷までお問い合わせください。

この活動についてご説明します。参加希望者も歓迎します。

募集内容

Web担当、広報担当、カフェ+ふれあい茶屋運営スタッフ

アルバイト費支給あり

◇7月18日 12:10 丸亀港発 本島行き ボートにて

本島笠島地区へ

この日の参加者 梅谷、長岡、脇坂、千葉、藤川

本島笠島地区案内

梅谷は、NPO笠島まち並保存会 会長森中さん

自治会長 高島さんと打ち合わせ、すりあわせを行います。

◇7月26日 16:00より ギャラリーアルテにて

議題 浜町ガレリア + 本島笠島地区ふれあい茶屋アートアクションについて

打ち合わせを行います。

参加者 梅谷、藤、脇坂、チバ、藤川

平野、加地、長岡、その他数名

詳細はアルテ梅谷までお問い合わせください。

この活動についてご説明します。参加希望者も歓迎します。

募集内容

Web担当、広報担当、カフェ+ふれあい茶屋運営スタッフ

アルバイト費支給あり

タグ :瀬戸内アートウェーブ地域とアート

2009年07月14日

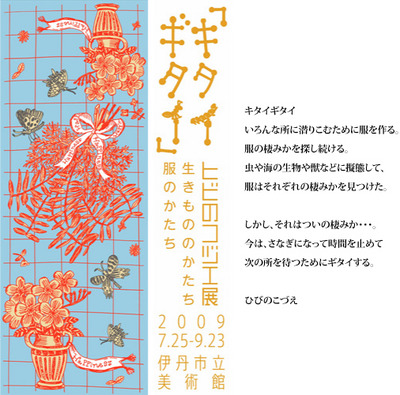

ちょっとお勧め展覧会 ひびのこずえ展

伊丹市立美術館から素敵な展覧会のポスターが届きました。

ハンカチのような布と不織布で出来た B2より一回り大き目のポスターです。

手ぬぐいやハンカチとしてもつかえる、リサイクルポスターでもあります。

このポスターに、おおいに触発されました。

ひびのこずえさんの展覧会のポスターだったのです。

ひびのさん・・・東京藝術大卒業後、舞台・映画・オペラ・バレエ・ミュージックビデオなどの

衣装をデザインされながら作品も発表するなど、コスチューム・アーティストとして

テレビ・舞台などで幅広い活躍をされているのです。

野田秀樹作・演出、松たか子・宮沢りえ主演の「パイパー」の衣装も重文旧岡田家で展示されるそうです。

7月25日から始まります。虫やアクセサリーをつくるワークショップやダンスパフォーマンスも

計画されているようです。

会場:伊丹市立美術館+伊丹市立工芸センター+伊丹市立伊丹郷町館(重要文化財 旧岡田家住宅・酒蔵)

会期:2009年7月25日(土)~9月23日(水・祝)

開館時間:10:00~18:00(入館は17:30まで)

休館日:月曜日 *但し9月21日(月・祝)は開館

〒664-0895

兵庫県伊丹市宮ノ前2-5-20

Tel.072-772-7447

2009年07月09日

つづき 本島取材7.8

この地区にある ふれあい茶屋の運営に参加することになりそうです。

というか、私たち 新生 瀬戸内アートウェーブがNPO笠島まち並保存会の

メンバーに加わって、まずふれあい茶屋を拠点として、様々なアートからの

アクションを起こし、この地域の保存の意欲を高めること

この地域の魅力を次の世代に伝えること

アートが地域と関る試案を探ることになるのです。

7月18日 本島ツアーを行います。この日は日帰り

また今後滞在合宿も行います。ご希望の方は アルテまでメールまたは

電話にてお問い合わせください。

2009年07月09日

本島2009.7.8

ライターの大竹昭子さん(右) と 私(梅谷)

昨日は、JCBカード会員誌「J-B Style」 【瀬戸内 出会いの海は アート日和(仮称)】

という特集企画がありまして、2006年実施したアートプロジェクトと本島についても

ご紹介くださるとのことで、取材の皆さんをご案内して本島の笠島地区をお尋ねしました。

雨の降る中、徒歩で笠島へ

実はこの日は送電線の架け替え工事が行われていて、工事中道路は大きな機材で

封鎖されており、バスも運休。ムシムシする中

峠越えをしました。でも歩いても15分くらいですから、夏場はきついですが

いいお散歩道です。

2009年07月05日

プラットフォームとアート

只今は、中国や韓国、インドなど、アジアのアートが世界的に注目を集めています。

中国の作品では、数億円という値段のものもあります。

インド、中東などのマーケットも好調のようすです。日本は数人は億単位の作品もありますが

中国と比べるとまだまだです。

なにが違うかというと、中国やインド、中東の資産家たちは、自国の作家を強くサポートすることが多いです。

ところが、日本人は、日本の現代作家の作品を評価したり、サポートしようとはあまりしていません。

そのため、作家は日本をどんどん離れて、いい人がますます海外へ出ていってしまう。

香川でも同様なことがいえるのです。

香川県出身の優れた作家もほとんどが国内外に出てゆくのです。

アルテでは県外作家がほとんどのような印象をもたれるのですが、

県出身者もかなりの割合でサポートしています。

香川の残念な点は、アートが動作できる環境

プラットフォームについて、まだなにも形づくることができていないこと。

他地域のアートのプラットフォームと交差、交流する言葉が生まれていないこと。

中国の作品では、数億円という値段のものもあります。

インド、中東などのマーケットも好調のようすです。日本は数人は億単位の作品もありますが

中国と比べるとまだまだです。

なにが違うかというと、中国やインド、中東の資産家たちは、自国の作家を強くサポートすることが多いです。

ところが、日本人は、日本の現代作家の作品を評価したり、サポートしようとはあまりしていません。

そのため、作家は日本をどんどん離れて、いい人がますます海外へ出ていってしまう。

香川でも同様なことがいえるのです。

香川県出身の優れた作家もほとんどが国内外に出てゆくのです。

アルテでは県外作家がほとんどのような印象をもたれるのですが、

県出身者もかなりの割合でサポートしています。

香川の残念な点は、アートが動作できる環境

プラットフォームについて、まだなにも形づくることができていないこと。

他地域のアートのプラットフォームと交差、交流する言葉が生まれていないこと。

2009年07月02日

本島笠島地区2009.7.2

瀬戸内のアートに注目が集まるためですね。

2年前本島笠島地区で行った瀬戸内アートウェーブ主催の

アートプロジェクトが再び・・・。

JCBカード会員誌の特集の一部に アーティストイン・笠島~記憶の集積を創造の海へ~について取材したいというご連絡をいただいたことをきっかけに、また新しい関係が生まれそうでわくわくしています。

でも今でも、海外のアーティストからは、「レジデンス希望」の熱いメールや連絡が

続いています。記録集の公開もまだなので、これは継続中のプロジェクトだと

思っているのですが、少し見えにくいね。

2年前とは状況がかなり変っていると伺っているので、これまでも島のことがとても気がかりでした。

本島に行きたいねと言いながら、いつも心の中にありながら・・・・。気がつくと2年もたっていました。

そこで、画廊がお休みの今日、本島の笠島地区を訪ねることになりました。

プチ遠足の参加者は3名、ヨットが趣味の海の男 加地さんと アルテのお世話係まきちゃんと

梅吉の3人です。

1040分発 船に乗り込み、記念写真をとりあったり、加地さんが用意してくださったお弁当をひらいて楽しい会食です。

11:10 泊の港に到着しました。バスの時間を確認してみるのですが、ふと見ると港に天理教の車が迎えに来ているのです。

まきちゃんは魚の仲買の仕事もしているので、天理教はお得意さんです。昨日本島に行くついでに

天理教に「請求書と領収書を届ける」といっていたので、同乗させていただくことになりました。

天理教からは、運動不足解消のため徒歩で行こうと思っていたのですが、親切な教会の方が

笠島まで車で送ってくださいました。ありがとうございます。

2年ぶりの笠島地区

手入れされた庭、おちついたまち並

この町の凛として、すずやかな空気は少しも変っていない。

・・・美しい。

織豊時代、塩飽水軍の本拠地の港町として水運業で栄え、発達したので、町並みは町屋かと思うほど。

整った路地、建物の風情。廻船問屋だった家々には、贅沢な道具の数々が保存、陳列されています。

2年前お世話になって以来、親しくしていただいている高島さんを保存センターに訪ねると、

係りの方が連絡してくださった。

既に保存センターの館長職は辞されているそうで、現在は笠島地区の自治会長さん

として、変らず島の将来のことをいろいろ考えていらっしゃる。

島に暮らす人、この町の雰囲気は、どこにもないここだけの魅力を発していました。

なつかしい保存センターの奥で、麦茶をいただきながら、これまでのこと

これからのこと いろいろお話しを伺い、お手伝いをしたいとお伝えしました。

新しい関係がうまれるといいですね。

本日、こころ穏やかに過ごす一日でした。

2009年07月01日

動物化する社会(加筆修正1)

ギャラリーを訪れる様々な人をみていると、確かに彦坂さんが指摘されるように

固体から液体へと分子化し、さらに気体化しているということになるのだろう。

動物のように身体性にこだわっているとも言える。

複雑な人間関係や社会関係抜きで、身体的な欲求を即座に求める傾向つまり「動物化」してきている。

社会を理解する枠組みである「大きな物語」は廃除して、自己の動機の方によりリアリティを見出そうとしている。

確かに、20世紀前半のような近代国家をまとめる象徴的な(大きな物語)の統合力は既に失われている。

国民ひとりひとりの考え方がばらばらになっていく。

そう・・変化している。社会が多様化するとは、大衆の分衆化へと発展して行くことなのだった。

小さなかたまり(グループ)が、泡沫のごとく、いたるところに浮かんでいる。

時に集まり、時に分離して。

携帯やインターネットは情報技術の革新により、様々なコミュニケーションの

形が生まれ、拡大する。

それに伴う「パブリックドメイン(共有財産)の拡大」は、国家や民族といった

象徴を介することなく、直接に群衆をまとめあげることができる。

共通の話題を知っているという感覚は、まったくの見知らぬ他人のあいだにでも

連帯感を作り出している。

1960年代以降、マスコミを通じてこれらの連帯感は、国家やイデオロギーの役割を

肩代わりすることとなった。

私の周辺も「国家」や「民族」といった理念ではなく、情報技術の力で一体性を保つコミュニティが広がっている。

大木裕之さんの周囲には、つねに共有するモチベーションで動く人たちの存在が見え隠れする。

もはや、私たちの社会は、ひとつの理念や象徴(大きな物語)を軸に構成員の統合を図れるほど単純なものではない。

したがって、今後の社会は、行政サービス、共有財産としてのネットワークなどを土台として

異なった価値観を抱える無数のサブカルシャーが林立する。このような社会の多様性を認めることしかない。

いまや、ひと と ひと は、理念や象徴では繋がりあえない。

2009年06月30日

思考密度

思考の集中と密度の異なる人との会議は疲れる。

というより、今後はご勘弁願いたい。

「ゆっくりと時間をかけて考えて行く・・」とある人が言った。

要するに、いまはまだアイデアが浮かばない ということ

「一ヵ月後にまた集まろう」

時間延ばし

生き物とはなにか 時間ともいえる。

他者の時間を自分のゆっくりモードに添わせることは、他者の時間を奪っていること。

どのくらい創造力が及んでいるのだろうか?

というより、今後はご勘弁願いたい。

「ゆっくりと時間をかけて考えて行く・・」とある人が言った。

要するに、いまはまだアイデアが浮かばない ということ

「一ヵ月後にまた集まろう」

時間延ばし

生き物とはなにか 時間ともいえる。

他者の時間を自分のゆっくりモードに添わせることは、他者の時間を奪っていること。

どのくらい創造力が及んでいるのだろうか?

タグ :思考密度

2009年06月29日

宗教と向き合うこと

ヨットに乗った夜、胸を殴打して、しばらく体調不良、翌日大木裕之さんが、夜更けから丸亀入りで

作品作り・・で忙殺。翌日夕方大阪行きの大木さんを見送ってほっとするのもつかの間。

夕方より関西から父のいとこ(親戚の大兄)お二人が、なんだか元気づけに丸亀泊の予定で

来廊いただき、復活気味ながら夜更けまでワインの飲んでまた沈没。

昨日は、浜町ガレリアのアートアクションの第二回ミーティング。プロジェクトをいくつか

実施した中での苦い経験もあって、メンバーのスキルの把握、モチベーションの確認のため、

少し荒業 びっくりされた方ごめんなさいませ。

で今日は完全復活しました。

新潟妻有のアートプロジェクトに参加して、超ご多忙な彦坂さん、今日のブログにいたく共感したので、

ご紹介したいです。

美術家彦坂尚嘉さんの41次元アート http://hikosaka2.blog.so-net.ne.jp/

「まつろわぬもの」

識字のリテラシーの変化に伴って、知識の基盤が変わって来ている。

それは作品制作の基礎教養の変化でもある。

さらに、作品制作という概念そのものが、変わって来ているのです。

彦坂さんは、とても理論的にしかもわかりやすく語れる

この作家は本当に新鮮だと思う。

2009年06月26日

2009年06月24日

お金と政治

これは、芸術家ヨーゼフ・ボイスとエンデの対話からからの引用です。

そのまま掲載します。

第5回「芸術と政治をめぐる対話」エンデ ヨーゼフ・ボイス共著、岩波書店 刊

この対談は1985年2月、ヴァンゲンヴァルドルフ学校で行われました。

二人の創作家が、ものを生み出すという観点から語った政治システム、

「お金に投影された価値」についての見解を取り上げました。

お金で何が買えますか?よく子どもから発せられるようなこの謎かけに、あなたなら何と答えるでしょうか。

食べ物、着るもの、家。一番身近なものはやはり、衣食住でしょう。

なかには信用や愛、「地位と名誉」などという皮肉さえ聞かれるかもしれません。むろん、お金でお金を買うこともできます。法的な善悪はともかく、学歴や投票権まで買おうとする人まで出るほどです。最近は、命さえお金に代える事件すら多発するようになりました。

今の日本は病んでいる。それは恐らく誰もが感じていることだと思います。人とのつながりが薄くなった、あるいは自己中心的になったせいだなどと、社会学者が精神を語ってみても、この病気はいっこうになくなる気配を見せません。

病んでいるのは、お金のシステムなのだ。エンデはあちこちのインタビューのなかで、そう述べています。お金が発言力を買い、教育という名の文化さえ買えてしまうことが問題なのだという姿勢を、彼は生涯とりつづけた作家でした。

確かに、現在の経済が良いと思っている人は少ないでしょう。金持ち優遇と言われ、給与だけに依存している所得のひくい層を8割も抱えながら、満足な税制を日本は打ち出せていません。搾取を前提とする利殖システム、貧しい者をさらに貧しく、富めるものをますます富ませるための経済政策は、さまざまな歪みを産んできました。

普通に食べ物や衣服を買っているぶんには、お金はただの「仲立ち」でしかありません。投資や株式の場合には、お金は商品になりますが、ワイロという使い方になればお金が本来、買えるはずのないもの、買ってはならないものまで買えることになります。

この対談で、ボイスとエンデは「お金の法的なありかた」について語りました。お金というもので、あまりにも多くのものが買えすぎる現代、そのお金の力をどう削いでいくか。エンデはその力を「お金の横暴」と呼びました。

お金で何を買ってはいけない、という規定はありません。むろん良識というものが、ある程度のことは防いでいるでしょうが、いまやお金の権力はとどまるところを知りません。お金の力はなぜ、これほどまでに強くなってしまったのでしょう。お金の力が、日々の生活や精神はおろか、政治の世界さえ支配しているのは、疑いようのない事実です。核を開発すれば発電コストが安くすみ、国が豊かになる。それを後押ししたのはイギリスに始まる、西側の経済理論でした。第三世界の人々が政治圧力にも屈せず自然搾取をつづけ、核実験を行う裏に、軍事力でさえ抑えられないほどのお金の力が見え隠れしているのは事実です。

この対談の中で、芸術家ボイスはこう語っています。政治が政治力だけで動かされる時代は終わった。個々の国の政治を決めているのは、大資本だ、と。では、そういったお金の価値は、だれが決めたのでしょう。

一部の政治家や官僚たちでしょうか。それとも、経済のやり手といわれる、わずかな投資家たちでしょうか。

お金とは法的には何なのか、お金の横暴を規定しているのは誰なのかという問いを、エンデは経済学者や法律家に繰り返しました。にもかかわらず、決定的なことは「わからなかった」と彼は述べています。

実際のところ、お金は法律ではまだ何の規定もされていません。エンデだけでなく、その答えを出せる人は、おそらく今の世界には誰もいないでしょう。まさにお金の力は暴君のように、私たちの生活を振り回しているのではないでしょうか。

金権至上主義はたしかに、多くのものをもたらしました。欲しい物がいつでも手に入る豊かさ。しかしそれと同時に、心の荒廃ということが取りざたされたのは周知のとおりです。物の豊かさと引き替えに黙認したものがあるとするなら、それはお金の権力であったのかもしれません。

日本が空前の赤字を抱え、不況が足元に押し寄せている今、その力はさらに深刻になってきました。マイホームという夢はとうに遠のき、子どもがほしいという夢、人並みの教育という機会にまで、それは及ぼうとしています。

そういうお金の横暴に対し、私たちができることは何でしょうか。生活費のコストダウンを求めて、あるいは軍事につかうお金の削減を求めてデモを行うことでしょうか。

ボイスはいいます。残念ながら、それではお金の根本問題には、指一本触れられない。権力者たちからは「勝手にやっていればいいさ」という批判しかなく、かえって耳を塞がせる結果をまねくと言うのです。

お金の横暴が、政治の力ですら抑えられない。そういう無力感に、私たちはさいなまれている。ボイスは今の政治の矛盾をそう突きました。

しかし何よりの問題は、お金の病気が、私たちの想像力をむしばんでいることなのだ。エンデは何度もそう指摘しています。

「これ以上、どんな経済方法がほかにあるというのか、あったら私の方が教えて欲しい」。政治のプロである議員達が、いまそう漏らしていると、先日の新聞は伝えました。なすすべがない、少なくともそう信じ込まされてきたのは、国のトップである議員達ですら同じです。

ツケをどんどん先送りにするというお金の横暴をやめ、「すっかり古くなったお金の制度」を変える時期に来ている。それは誰もが痛感していることです。それなのに、お金以外のものに誰も確たる価値を見いだし得ないほど、お金の病気は私たちをむしばんでいる。エンデはくりかえし、そう語りました。 エンデは問います。そういう誤ったシステムが戦争などによって白紙にされても、またそっくり同じ金融システムが出来上がってしまうのは何故なのか。それは権力者、いわゆるやり手の経済人が、「新しいことには目もくれない」からなのだと、彼は嘆きました。大切なのは、私たちが、新しい経済のかたちを最初に想像することなのだ、と。

エンデとボイスはこの対談を通し、お金の健康なありかたをさぐっています。仲立ちとしての価値しかもたない貨幣、つまり株式のない市場ということについても、かなり深い議論がなされています。「お金を投資に用いない」ことが資本家の責任ではないか、教育の機会をお金で左右することが何とか法律で止められないものか。そう語ったボイスもこの対談の1年後には亡くなり、エンデもまたこの世を去りました。

私たちはお金に使われているのではないか。その恐ろしい問いの答えは、まだ出ていないようです。

2009年06月23日

ブログの力

今日は「ブログを読んできました」という方やWebで検索して興味を持ってという東京の

出版社の方からお電話に。。ビックリびっくり。

これまでも彦坂ブログを見てアルテを訪ねてくださる男子は多かったので、

ブログは力があるとは考えていましたが地域ブログにちょこっと書いているだけで、

思わぬ方が読んでくださっているのだと思いました。

ありがとうございます。

***************

さてお知らせです。丸亀浜町地域プロジェクト二回目の会議は

6月28日(日)13時より

ギャラリーアルテで行います。

参加数によって、会場準備の予定もありますので、

ご運営参加いただける方は、ご連絡ください。

議題は各プランに関る運営参加者決定したいと思います。

以後は、各プラン毎にチームをつくって 詳細打合せを

行えるようにしたいと考えます。

1 西金cafe

2 復元フォトモ

3 11の通路 安

4 その他

以下は試案タイトル

タイトルに町名は記載すること

内容を示唆するものであること

多くを含むということ

アートプロジェクトと記載せずに、アートの試みを示唆することまたは文化ということばを入れることも検討

私は本丸亀浜町ガレリアの地域とアートが交流する世界は、生物多様性のような、豊かな可能性を模索する試みになるはずだと考えています。

ART De あらたし文化商店街@丸亀浜町ガレリア

「あらたし」とは日本語の「新しい」の本来の語形です。

「あらたむ(改む)」「改める」と同義で用いられてもいました。

平安時代初期頃より 「あらたし」が音変化して「あたらし」の形になったといわれています。

また あらたしには、「惜しい」「もったいない」という意味でも用いられた。

○ 八百万千万(やおよろずちよろず)アート展 八百八で「やおよろず」

「よろず」とは万と書き、「あらゆるもの」という意味を持つ。規模はごく小さく、

駅前や街角にあって様々な食料品や日用雑貨が売られている形態の店。

その他試案歓迎します。ご意見ください。

出版社の方からお電話に。。ビックリびっくり。

これまでも彦坂ブログを見てアルテを訪ねてくださる男子は多かったので、

ブログは力があるとは考えていましたが地域ブログにちょこっと書いているだけで、

思わぬ方が読んでくださっているのだと思いました。

ありがとうございます。

***************

さてお知らせです。丸亀浜町地域プロジェクト二回目の会議は

6月28日(日)13時より

ギャラリーアルテで行います。

参加数によって、会場準備の予定もありますので、

ご運営参加いただける方は、ご連絡ください。

議題は各プランに関る運営参加者決定したいと思います。

以後は、各プラン毎にチームをつくって 詳細打合せを

行えるようにしたいと考えます。

1 西金cafe

2 復元フォトモ

3 11の通路 安

4 その他

以下は試案タイトル

タイトルに町名は記載すること

内容を示唆するものであること

多くを含むということ

アートプロジェクトと記載せずに、アートの試みを示唆することまたは文化ということばを入れることも検討

私は本丸亀浜町ガレリアの地域とアートが交流する世界は、生物多様性のような、豊かな可能性を模索する試みになるはずだと考えています。

ART De あらたし文化商店街@丸亀浜町ガレリア

「あらたし」とは日本語の「新しい」の本来の語形です。

「あらたむ(改む)」「改める」と同義で用いられてもいました。

平安時代初期頃より 「あらたし」が音変化して「あたらし」の形になったといわれています。

また あらたしには、「惜しい」「もったいない」という意味でも用いられた。

○ 八百万千万(やおよろずちよろず)アート展 八百八で「やおよろず」

「よろず」とは万と書き、「あらゆるもの」という意味を持つ。規模はごく小さく、

駅前や街角にあって様々な食料品や日用雑貨が売られている形態の店。

その他試案歓迎します。ご意見ください。

2009年06月22日

アーティストトーク

13日に行ったアーティストトークの反響が凄い。

彦坂さんのトークが面白かったということで、13日に参加された方が

日を改めて、わざわざアルテまで再廊いただいている。

********************************************************************************************

13日の19時からはじまった3作家によるトークは結局23時まで続き、話は尽きない。

司会としては、3者の意見を調整しつつ、ある方向にまとめて行くのが王道だが

今回は彦坂さん 安倍さん 大木さんの熱い個性の暴走を期待して、流れにまかせた。

最後は聴衆も参加しての大激論になって、確かに面白かった。

これまでアルテでも何度かトークイベントやオープニングイベントとして様々試みたが

こんなに面白かったトークは経験したことがなかった。

観客も熱気があって、そういう意味で確かにこの展覧会は成功といえると思います。

彦坂尚嘉さんのキャラクターと彼の知識の深さ 話の展開の妙味故のことだったと思います。

というわけで

第二回も時期を調整して開催しますので、楽しみにしていてください。

映像記録をWebにUPしたいのですが、8ミリビデオの録画映像のため、機材がなくて

どうーにもなりません。お手伝いいただけるかた募集です。

2009年06月19日

このブログは

アルテの考え方を地元の方に知っていただこうと開いたものですが、

商用かというと、そうでもなくて、どちらかというと画廊の楽屋話のようなものです。

記事タイトルに屋号を掲載しているので、商いと思われるようです。

ただ匿名でものを言ったり書いたりすることは、主義ではないので

もちろん手続きを行おうと考えているのですが、でも各ページに

広告が掲載されるのは好みません。

こまったなあ。

広告掲載されないならば、商用利用登録します。

というわけで、そろそろ引越しを考えなければならないと思っています。

2009年06月18日

国家ファンド

6ヶ月ぶりに休みを4時間ほどとりました。

なので、楽しみにしていた映画『ハゲタカ』を観て来ました。

映画では、ドラマから10年後という設定で、新興国マネーつまり「国家ファンド」が登場していました。

中国の国家ファンドをバックに付けた“赤いハゲタカ”劉一華(リュウ・イーファ)が、日本の代表的な企業であるアカマ自動車へTOBを仕掛けるシーンから、物語が加速度的に展開して行きます。

世界に展開する新興国マネーの規模が、欧米系ファンドとは比べ物にならないほど大きいという現実に起きるであろう未来を想像して、とまらない資本主義と人々の振る舞いを考えました。

NHKのドラマ『ハゲタカ』の鷲津のファンですので、2年前から個人的にも仕事の上で、思いがけない問題の3段重ねが続いており、深夜ワインを飲んだくれながら、何度も繰り返し見ていました。自身は、『未熟さから招いた災難と理不尽なものと数種重なった複雑な問題を抱えている』と考えていました。でもまあ、こういうときは、いろいろものを考えられていいです。

鷲津政彦(大森南朋)が、西野治(松田龍平)に対して言った「もう一度、戻って来い、ビジネスの世界へ。・・・・それは、なにも大きく儲けることではなく、きちんとビジネスをするということだ。」という言葉は、私にとって深く心に刻みつけられる言葉でした。

・臨機応変の知力

・決断する勇気

・なにを取りなにを与えるべきかという仁の心

・守るべきところを守るという強さ

きれいごとを並べても、いざとなった時、この4つを持って行動できる人はそう多くありません。

私も、ここ数年間のうちに、弱い人のふるまいに怒り、嘆き、あきれ果て

人には期待しなくなっています。

そしてこの4つを持っていたいと切望している私がいます。

ただこの4つを持たない者は多く、今後も関りは生じるでしょう。

ただそういう人々には、なにも伝えることは出来ないと考えるのです。

なので、楽しみにしていた映画『ハゲタカ』を観て来ました。

映画では、ドラマから10年後という設定で、新興国マネーつまり「国家ファンド」が登場していました。

中国の国家ファンドをバックに付けた“赤いハゲタカ”劉一華(リュウ・イーファ)が、日本の代表的な企業であるアカマ自動車へTOBを仕掛けるシーンから、物語が加速度的に展開して行きます。

世界に展開する新興国マネーの規模が、欧米系ファンドとは比べ物にならないほど大きいという現実に起きるであろう未来を想像して、とまらない資本主義と人々の振る舞いを考えました。

NHKのドラマ『ハゲタカ』の鷲津のファンですので、2年前から個人的にも仕事の上で、思いがけない問題の3段重ねが続いており、深夜ワインを飲んだくれながら、何度も繰り返し見ていました。自身は、『未熟さから招いた災難と理不尽なものと数種重なった複雑な問題を抱えている』と考えていました。でもまあ、こういうときは、いろいろものを考えられていいです。

鷲津政彦(大森南朋)が、西野治(松田龍平)に対して言った「もう一度、戻って来い、ビジネスの世界へ。・・・・それは、なにも大きく儲けることではなく、きちんとビジネスをするということだ。」という言葉は、私にとって深く心に刻みつけられる言葉でした。

・臨機応変の知力

・決断する勇気

・なにを取りなにを与えるべきかという仁の心

・守るべきところを守るという強さ

きれいごとを並べても、いざとなった時、この4つを持って行動できる人はそう多くありません。

私も、ここ数年間のうちに、弱い人のふるまいに怒り、嘆き、あきれ果て

人には期待しなくなっています。

そしてこの4つを持っていたいと切望している私がいます。

ただこの4つを持たない者は多く、今後も関りは生じるでしょう。

ただそういう人々には、なにも伝えることは出来ないと考えるのです。

2009年06月16日

明ケわたシ←安倍安人 と 大木裕之 と彦坂尚嘉 と梅谷幾代

安倍安人さんは、古田織部など古陶に対する深い見識と美的感覚を持もっておられます。

独自の研究をされることで、独創的な焼成による実にオリジナルな創造的な作品を生み出しています。

安人さんの作品は、彦坂尚嘉さんも非常に高く評価されています。

それに安人さんのお話はとても面白いものです。こんぴらアートでも評判でした。

13日のアーティストトークは、そんな安人さんと彦坂さんのお話から始まりました。

実は、大木裕之さんが、愛知トリエンナーレ関連企画として「実験映画の長編+大作」という企画に招聘されていて、13日午後1時から名古屋で3時間という大木さんの映画の上映その後トークのため、アルテに到着するのは予定でも21時ごろということになったのです。今回アルテでは、ネオキュビズム宣言として、絵画をやりたいということでした。実際は絵画と言葉を中心としたインスタレーションです。会期中に、展示は変化して行きます。映像も考えています。大木さんは、「映画については、まだ語られていないことが多いと思っている。開放していて、とても気持ちいいアルテの空間でネオキュビズムについて 絵画・漢字・映画についての試行を行って行きたい。」と語ってくれました。

大木さんは、場所や人との関係性の中から 描き、文字(思い)が紡がれ、それが投影されて作品としてかたちになって行きます。その場所に住み、出会った人々と関係を深め、その関係がそのまま制作に繋がっていき、また、

次々とヴァージョンが更新される原理上完成のない作品たち。そのままが生きているということなんですね。

そして彦坂さんのトマト。

これは彦坂尚嘉というアーティストを受け止めないと、作品を鑑賞できないものです。

古い日本洋画のアカデミズムの体質を持った作家であるとご自分のテキストにも書かれていますが、

中学生から美術館博物館まわりをして、国宝や重要文化財を目で暗記することをされています。つまり

本等に優れたものを自分の感覚とされている方で、ほんものを求めて、まがい物に妥協を許さない方なのです。

最近の独自の芸術分析やアートの格付けといった発言など、常に美術界に問題提起をされる話題の方でもあるのです。

トークの始まりから、名前で書く、発言するということは、『腹を切る覚悟を持っているのです』と話されました。

私からみて今回の3作家は

どなたも覚悟を持っている方たちだと思えます。熱さに共通性があったのです。

それでこのような3人展となりました。どうしてこの3人なのと特に美術関係者に問われましたが

そんなこと、眼がよければ聞かなくても解るはずだと思ったのです。

只今は、とっても素敵なアルテの空間ですよ。8月末まで 毎日この展覧会を見続けれれるという

幸福はギャラリストの醍醐味なのです。

私は、とてもとてもかっこいい3人との対話をしているのです。