› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › art

› gallery 雑記 現代美術を動かす人々 › art2009年06月15日

明ケわたし

ようやく長い搬入が終わって、展覧会がはじまりました。

写真 彦坂尚嘉さんのブログに掲載された画像からhttp://hikosaka2.blog.so-net.ne.jp/

13日のアーティストトークは、ちかじか動画をUPします。

ネオキュビズム宣言としての絵画

大木裕之さんは、東京生まれ 高知と東京を行き来する映像作家です。

今回アルテでは、ネオキュビズム宣言として、絵画と 言葉 を中心としたインスタレーションをご覧いただきます。

会期中に、展示は変化して行きます。映像もご覧いただきます。

「映画については、まだ語られていないことが多いと思っている。開放していて、とても気持ちいいアルテの空間で

ネオキュビズムについて 絵画・漢字・映画についての試行を行って行きたい。」と大木さんは語っています。

会期中、場所や人との関係性の中から 絵画は書き込まれ、言葉は新に紡がれ、それが展覧会に投影されて行きます。

大木裕之は言います。その場所に住み、出会った人々と関係を深め、その関係がそのまま制作に繋がっていき、また、

次々とヴァージョンが更新される原理上完成のない作品たち。それは言ってみれば人生そのものを表しているのです。

映画監督。1964年東京生まれ。

東京大学工学部建築学科在籍中より映画製作を始める。

卒業の翌年に制作した『遊泳禁止』がイメージフォーラム・フェスティバル1990年度審査員特別賞受賞。以降、作品は、山形国際ドキュメンタリー映画祭1991でも6作品上映を皮切りに、バンクーバー国際映画祭(4作品上映)、ロッテルダム国際映画祭、ニューヨーク・レズ&ゲイ映画祭、パリ・ポンピッドゥー・センター等、国際舞台に招待・上映されるようになり、世界的に評価を確立していく。その表現は、ライヴパフォーマンス、ドローイング、写真、インスタレーションへと変態を繰り返し、土地と“縁”に導かれながら日本 各地で作品を製作し続けている。映像作家として、現代美術アーティストとして、多方面から注目を集めている。 1991年より高知県高知市在住。

1995年・高知県立美術館制作による『HEAVEN-6-BOX』は、ベルリン国際映画祭・ネットパック賞を受賞。

1997年・愛知県芸術文化センター制作による『3+1』発表。1997山形国際ドキュメンタリー映画祭コンペ作品。

彦坂尚嘉(Hikosaka Naoyoshi)

彦坂は戦後の日本現代美術史の中で極めて独自な歩みをしてきた作家です。

1946年東京生まれ。

小学校1年生の1952年より日展理事の作家・清原啓一氏に油彩画を1967年の多摩美術大学油彩科への入学直前まで師事しています。その意味で古い日本洋画のアカデミズムの体質を持った作家で、中学生から美術館博物館まわりをして、国宝や重要文化財を目で暗記することを始めているのです。その辺の出発が、最近の独自の芸術分析やアートの格付けといった発言になってきているようです。

大学生の時はアメリカのミニマリズム、特にロバート・モリスに衝撃的な影響を受けて、ミニマリズム的な還元を絵画に適応して、木枠に透明ビニールを張った作品に至っています。それがフロアーイヴェントというラテックスという生ゴムを自宅の床に流す作品になって、デビュー作品になります。このフロアイベントは、現在も継続されていて、越後妻有トリエンナーレの最近作でも継続されています。

1969(昭和44)年多摩美術大学のバリケードの中での美術展・造形作家同盟展でデビューした作家です。ここで前記のフロアーイベントと、ウッドペインティングという作品が始まっています。

この1969年は日本赤軍が結成された年なのですが、同じ時期に美術家共闘会議(美共闘)の結成に参加し、黒ヘルメット(アナーキスト)被って日宣美粉砕闘争、日展粉砕闘争などに参加しています。それだけでなくて、美共闘のポスターを制作していて、グラフィックな作品も、初期から現在に至るまで、制作しています。

闘争の敗北後の総括の文章が、同時に李禹煥批判として書くと言う形で美術批評的に執筆されていて、内容的にも複雑で難解なものです(写真家の中平卓馬の勧めで執筆され、粟津潔の責任編集の雑誌『デザイン批評』に掲載された。)これがさらに展開して、1971年から72年にかけて8ヶ月間にわたって1960年代の美術の総括を美術手帖の編集部をジャックする形で行われます。それは、『年表:現代美術の50年』400ページを実現することに帰着します。

1975年パリ青年ビエンナーレ、1981年ヴェネチア・ビエンナーレ、1987年サンパウロビエンナーレに、日本代表として国際交流基金から派遣されています。

1999年グローバル・コンセプチュアリズム展(クイーンズ美術館、ニューヨーク)、2001年センチュリーシティ展(テートモダーン、ロンドン)、2007年リスボン建築トリエンナーレ展に出品していて、これだけで見れば、日本の現代美術作家としては恵まれた経歴を作っています。

作品は、幅の広さ、多様さもあって、最近は難解だと言われていています。本人もまた晦渋で複雑で、難解な、反大衆的な作品を目指している節があります。それはコンセプチュアルであると同時に、古典美術の教養の深さがあるだけでなくて、ファンキーで、喜劇映画を愛するという、幅の広さが生む錯綜性が、難解な印象を生むようです。

基本にあるのは《規制されたオートマティズム》という方法で、音楽の影響が強く、オーネット・コールマンや、ブライアン・ファニホウを敬愛しています。

主な代表作

・フロアイベント・シリーズ

・ウッドペインティングシリーズ

・51音によるプラクティス

・アップライト・シィー・シリーズ

・フェイクデス

・皇居美術館空想

・トマトアート・シリーズ

・グジャグジャ君シリーズ

・青空に原爆を!シリーズ

【作品解説】

「トマトアート/3枚のガラス」

ガラスをキャンバスの画布ように絵画の支持体に使ったので有名な作品は、デュシャンの「大ガラス」です。この彦坂尚嘉の「3枚のガラス」は、ガラスを使うところだけを引き継いで、ガラスに発泡スチロールのトマトの模型を貼り付けた作品。

赤いトマトの模型という実態的でデザイン的なものを使いながら、彦坂が考える芸術の特性である《非実体性》と《退化性》を実現させています。1969年の初期作品であった木枠に透明ビニールを張った作品への回帰性を示す新作と言えます。

[フリーアート]

「トマトと茄子のアート/天井の音楽」

天井に茄子とトマトの模型を貼り付けた作品。ここでも芸術の特性としての非実体性と、退化性の実現が追及されている。ポップであるが、難解で晦渋な作品と、言えるかもしれません。

昨年の「こんぴらアート2008」で、虎丸旅館の和風天井の木目の上に制作されたものが、最初でした。2009年には東京深川の商店街のアートフェアで、中華料理店の天井にも、同様のインスタレーションが行われて、今回のギャラリーARTEの天井は3作目です。

[フリーアート]

「トマトと茄子のレリーフ絵画」

初期作品のラテックスを自宅の床に流した作品を髣髴とさせるような絵具を流した作品。画面に貼りつけられた茄子とトマトは陶器製。置かれた位置関係で成立している作品。2点。

[プライマリープライス]

\200,000-

[最低入札価格]

左 ¥100,000- 右 ¥120,000-

「ブラック・トマト」

現実にブラックトマトといわれる品種は、ロシア原産のもので存在する。そのブラックトマトを、トマトアートシリーズの作品として制作する。ここでもアートとしての根拠は、非実体性と退化性を重視するところにあります。

[プライマリープライス]

\150,000-

[最低入札価格]

¥60,000-

「見立て/トマトと茄子」紫 「見立て/トマトと茄子」赤

[プライマリープライス][プライマリープライス]

\140,000- \120,000-

[最低入札価格][最低入札価格]

¥60,000- ¥60,000-

「トマトのdrawing」

[プライマリープライス]

\100,000-

[最低入札価格]

¥60,000-

安倍安人 Abe Anjin

『 彩色備前 』 安倍安人の陶芸について

安倍安人さんは、古陶に対する深い見識と美的感覚を持もち、独自の研究と焼成により 唯一無二の作品を創造されています。 1986年に岡山県牛窓町に窯を構え、美に関する該博な知識と自由自在な造形論を武器に、陶芸(備前、伊部、緋襷など)、アート作品の紹介と造形論もこなし、その作風は大胆さと繊細さを兼ね備えたものです。安土桃山期の「古備前」を正当に継承しており、メトロポリタン美術館には、永久作品として収蔵されています。 古田織部と安倍安人 何故古田織部なのかですが、それは安倍安人が、桃山名品茶陶群を「織部様式」と呼び、 それらが一定のルール「三点展開」によって造られている「アート」であるとの主張 を行っていることによります。 桃山茶陶について、桃山という時代が、あのような 自由な造形を生み出した。また、自由な交流が、備前で、信楽・伊賀で、美濃で、唐津で同じ時代にあのようなスタイルを誕生させた。歪みは作意の過程の偶然の産物。偶然の産物の複合体が、たまたま今振り返ると非常によくできているというだけの話では、といった考え方が主流のように思います。 桃山から400年を経て初めて安倍安人が、長次郎茶碗の造形は一定のルールに則って造られており、また備前、伊賀、志野、織部、唐津などの名品茶陶も古田織部の関与のもと同一のルールに則って造られているとの説を発表。安倍安人は一定のルールに則った造形を「織部様式」と呼び、各窯に同形類似の作品が数多くあっても、それらについても、アーティストによる「一品もの」と陶工による「職人もの」とに区別しなければいけないと言っています。

2009年06月08日

Think Globally, Act Locally.

商店街の活性化を集客という尺度で評価しないこと。

観光振興という目的で行うアートプロジェクトは、これからの社会が目指す価値ではないはず。

香川県の観光振興は、その場限りのことであって、将来への思考に欠ける施策だと思うのです。

子孫の為に未来を創造しようとする意思はお持ちでないと思います。

観光振興などは、産業基盤が希薄なことをおおい隠しているだけなのです。

こういったことにアートが絡んで行くことは私にとっては望ましくない未来なのです。

このブログのテーマに掲げている

Think Globally, Act Locally.ついて、すこし説明します。

これは、ルネ・デュボスという生物学者が、

最初に言い出したことばです。

このひとは、抗生物質を見つけた、研究者のひとりだったのですが、そうそうに抗生物質の

研究から足を洗ってしまったのです。なぜか?

38億年という生命の歴史の中で、様々な種が様々な試みをしながら、バランスをとる。

これを「動的平衡」というそうです。

ある抗生物質をつくって微生物を叩くと微生物の仕組みは動的平衡なので、必ずそれに対し

耐性菌が現われる、そうするともっと強力な抗生物質が必要になります。

限りないイタチごっこを繰り返すと、現在のようにありとあらゆる抗生物質がきかなくなり、

もう開発の速度が微生物の変容の速度に追い越されたような状態になり、

多剤耐性菌みたいなのが出現する。

ルネ・デュボスにとっては、このような状態が、明らかな未来として感じられたのでしょう。

だから彼は無益なイタチごっこから足を洗って、もっと地球全体のこと考えながら、

出来るだけ身の回りの事をやりましょう。

つまり二酸化炭素を出来るだけ出さないことや緑化をしましょうという

環境活動に尽くす人生に切り替えたのだそうです。

これが「Think Globally, Act Locally.」です。

2009年06月06日

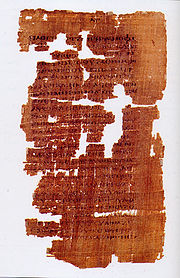

聖書考古学

ナショナル ジオグラフィックチャンネルで、原始キリスト教といわれるグノーシス派について、大変興味深く、示唆に富んだ内容の番組がありました。ぜひご覧いただきたい内容なのです。

少しバタバタしているので、感想は後日書きます。さくっとご紹介、興味があれば、さらに調べてみてください。

宗教と私たちの思い込みの過ち、世界のあり様に暗澹たる思いがしますが、これを見つめて乗り越えなければならないと感じました。またナショナル ジオグラフィック協会のような活動に希望を見出します。

パンドラの箱の中から最後に希望が生まれたように・・

事の起こりは、

2006年4月

ナショナル ジオグラフィック協会の支援のもと、エジプトで発見された1700年前のパピルス文書の鑑定と修復、英語への翻訳が行われました。この文書は、「ユダの福音書」の現存する唯一の写本であり、歴史を研究する上での最も重要な手がかりの1つといえる資料となっています。

イエスを裏切ったイスカリオテのユダが実はイエス・キリストの弟子の中の誰よりも真理を授かっており、「裏切り」自体もイエス・キリスト自身が主導したものであるという。イエス・キリストの生きた時代は、様々な宗教が盛んに興り、その中の一宗派だったこと。

また裏切り者ととして、悪の象徴とされる経緯と、聖書の読み違えによるユダ=ユダヤ人迫害にいたる経緯などです。

ユダの福音書発見の経緯

1978 エジプト中部のある洞窟にて盗掘者がある写本を発見。詳細な場所は不明。 1980 カイロの古美術商ハンナ(仮名)に売却。のち、盗難に遭う。

1982 ハンナがスイスのジュネーヴにて写本を取り戻す。

1983 ハンナは3人の大学研究者に対し300万ドルで購入するよう交渉、決裂する。その3人の中にスティーブン・エメル(ドイツミュンスター大学古代パピルス文書研究者)がいた。

1984 ハンナ、ニューヨークシティバンク貸金庫に写本を16年間保管する(かなり劣化)。

1999 古美術商ディーラーのフリーダー・チャコスがハンナより30万ドルで写本を購入エール大学に調査を依頼。

2000 エール大学がチャコスに写本はユダの福音書であると報告。

2000 米国の古美術商ブルース・フェリーニが写本を購入。フェリーニは写本の一部を売却し、残りを冷凍保存する(この処理によりさらに劣化)。

2001 写本の購入代金を払えずフェリーニはチャコスに写本を返却。写本はマエケナス古美術財団の所有になる。

2002 スイスのジュネーブにおいてユダの福音書の復元作業を開始。プロジェクトの主なメンバーは以下のとおり。

ロドルフ・カッセル(スイスジュネーヴ大学コプト語学者)

マービン・マイヤー(米国チャップマン大学ナグ・ハマディ文書研究者)

スティーブン・エメル(ドイツミュンスター大学古代パピルス文書研究者)

フローレンス・ダーブル(アトリエ・ド・レストラシオン古文書修復専門機関責任者) 2004 フェリーニが売却し紛失させたページが発見される。

2006 復元作業が完了。全体の85パーセントが復元された。

*ナショナル ジオグラフィック協会とは・・・

1888年1月13日

ワシントンD.C.の由緒ある社交クラブ、コスモス・クラブに33人の設立者によって、ナショナル ジオグラフィック協会は、地理学の普及のための協会として、設立された。

2009年06月04日

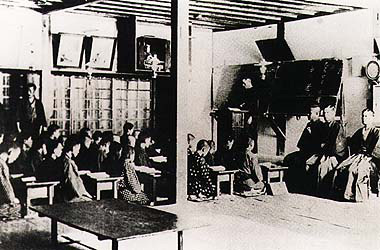

丸亀浜町ガレリア・・・アートプロジェクト

写真は全国でも例を見ない、仕事をする子どもに勉強を教えた鶏鳴学館(明治36年開設)

◎現在アルテのある丸亀浜町ガレリア商店街の方たちが、

アート化計画の話を受けて、まず新に受け皿となる組織をつくるとのこと。

アルテはオブザーバーとして、関ることに・・・。

こんぴらアート実行委員会のようなこと覚悟していたが、

やっぱり町衆だわ。

この町は、何度も言うように、昔ながらの町で、コミュニティが形づくられているのです。

高松の丸亀町は、丸亀の商人が町づくりをしたのが始まり、だから高松にも丸亀町という商店街があるのです。

町衆の気風を保っている人々がまだ健在です。この町のよさを伝えたいと思っています。

人の苦労をイメージできること。利他の精神がまだ受け継がれている町

今回はやっと企画に専念できる。

これからですが、7日企画に関る有志が、アルテ2Fに集合します。

興味のある方はどうぞ参加してください。

午後1時くらいからはじめますよ。

2009年06月02日

科学が変わると社会が変わる

讃岐ののんびりした世界は、もしかしたら、生物のまあまあの世界なのかと感じた。その時私が少し変わったような気がする。

社会の価値観が大きく変わっている。

20世紀は科学が社会の基礎となって、その上に文化や国家戦略、様々な学問の研究が進められた。その科学は、一部分を取り出して、その中で起こることを分析して、それを全体にあてはめるという要素分析の手法で世界をモデル化して、抽象化し、整ったものとして理解してきた。それは科学の対象ではないという言い方で、科学で解明できない世界が膨大に広がっていた。

バイオヒストリーの第一人者中村桂子さんは、それを「きれいにととのえられるところだけを対象にしてきた。」と語っている。

普遍性を求めるあまり、単純化しすぎてきた科学の潮流があって、アートの世界でも「普遍性」が標榜された。

そして均質な単調な美を美として評価してきた。

カオスやフラクタルなどの複雑系の概念は生物の世界のように多様で変化に富むことを示唆している。この知の概念が土台になる社会は、20世紀とは大きく変わっているはず。複雑系の定義は「複雑なものを単純化せずに受け入れる。細かく分断しても単純にならないこと。」だそうである。

科学は変化しています。

絶対とか不変という概念は人間が生み出した価値で、自然・地球的な考え方ではない。

バイオヒストリー「生命誌」という新しい学問を社会の土台として見ると、文化や経済や暮らしの様式が異なって見える。DNA研究から見える生命の歴史。感じる。アートも変わっている。

生命の歴史を見ることから未来は、導かれるのだろうか。

町の活性化、地域とアートに有効な視点になりそうだと感じた。

原理主義で凝り固まった宗教者に歴史に立ち戻ることは、復古ではないと考えてもらいたい。

紛争や貧困を克服できる世界に、生物の世界は、利己ではなくて利他の世界だそう。

それが生物多様性ということか 。

社会の価値観が大きく変わっている。

20世紀は科学が社会の基礎となって、その上に文化や国家戦略、様々な学問の研究が進められた。その科学は、一部分を取り出して、その中で起こることを分析して、それを全体にあてはめるという要素分析の手法で世界をモデル化して、抽象化し、整ったものとして理解してきた。それは科学の対象ではないという言い方で、科学で解明できない世界が膨大に広がっていた。

バイオヒストリーの第一人者中村桂子さんは、それを「きれいにととのえられるところだけを対象にしてきた。」と語っている。

普遍性を求めるあまり、単純化しすぎてきた科学の潮流があって、アートの世界でも「普遍性」が標榜された。

そして均質な単調な美を美として評価してきた。

カオスやフラクタルなどの複雑系の概念は生物の世界のように多様で変化に富むことを示唆している。この知の概念が土台になる社会は、20世紀とは大きく変わっているはず。複雑系の定義は「複雑なものを単純化せずに受け入れる。細かく分断しても単純にならないこと。」だそうである。

科学は変化しています。

絶対とか不変という概念は人間が生み出した価値で、自然・地球的な考え方ではない。

バイオヒストリー「生命誌」という新しい学問を社会の土台として見ると、文化や経済や暮らしの様式が異なって見える。DNA研究から見える生命の歴史。感じる。アートも変わっている。

生命の歴史を見ることから未来は、導かれるのだろうか。

町の活性化、地域とアートに有効な視点になりそうだと感じた。

原理主義で凝り固まった宗教者に歴史に立ち戻ることは、復古ではないと考えてもらいたい。

紛争や貧困を克服できる世界に、生物の世界は、利己ではなくて利他の世界だそう。

それが生物多様性ということか 。

2009年06月01日

ものを見る目

別に人嫌いなわけではない。誰とも気さくに話はする。ただ、失望するというより、「またか」と感じる。

ほとんどの人が、付和雷同

仕掛ける人の仕掛けどおりにハマっていく。ジャーナリズム精神をとうになくしたメディアは、恥ずかしげもなく煽る煽る。

結論から言うと、日本は戦争に負けたからだと思う。戦争に勝てるわけはないが、あんな負け方をしちゃいけない。

その上、戦後の復興、その過程で、あっさりと哲学とマネーを交換してしまった。

付和雷同 意味***深く考えず、他人の意見に簡単に同調すること。

昨今のアートブームも付和雷同型。

ひとまずアートだったら、中身はなんでもいい。内容は問わない、アートなんだもん。

アートで経済復興、アートで観光振興。

その先に何を見るの?

見苦しい。

アートは哲学、それが社会に浸透することで、社会そのものが価値を持つ。それがアート。

ものを見る力を

ほとんどの人が、付和雷同

仕掛ける人の仕掛けどおりにハマっていく。ジャーナリズム精神をとうになくしたメディアは、恥ずかしげもなく煽る煽る。

結論から言うと、日本は戦争に負けたからだと思う。戦争に勝てるわけはないが、あんな負け方をしちゃいけない。

その上、戦後の復興、その過程で、あっさりと哲学とマネーを交換してしまった。

付和雷同 意味***深く考えず、他人の意見に簡単に同調すること。

昨今のアートブームも付和雷同型。

ひとまずアートだったら、中身はなんでもいい。内容は問わない、アートなんだもん。

アートで経済復興、アートで観光振興。

その先に何を見るの?

見苦しい。

アートは哲学、それが社会に浸透することで、社会そのものが価値を持つ。それがアート。

ものを見る力を

2009年05月31日

復元フォトモ

写真は本島にて福永信さんとソフィア

アルテの扱い作家の中に糸崎公朗さんがいます。

彼はフォトモ(フォト+模型)と名付けたどこにでもありそうなまち並を撮影して、写真をカットアップし、3次元の立体模型に作り上げる美術家です。復元フォトという昔の写真から立体模型として再現することも行っている。

丸亀市浜町ガレリア商店街は、古い町でこの町の住民は、先祖代々この町に住み続けている人が多い。

町の人が昔の写真を眺めながら、1954年高峰秀子が大石先生を演じた映画『二十四の瞳』では、大石先生が、教え子の松江が大阪に奉公に出され、訪ねて行くシーンは、現在のラーメン三丁目で撮影したとエピソードを話してくださった。

昔は写真機の性能の具合で、屋外で写真を撮ったものだという。

町並み、家の前で撮られた写真が多い。

この町で復元フォトモでかつての浜町商店街を再現してみようと思います。

ご覧いただくのは、今年の秋から冬か・・

この町でアート化計画を考えています。

なんだか懐かしいというかとってもゆったりとしたご近所づきあいをしているのです。

2009年05月30日

リベラル・アーツ

リベラル・アーツ

日本には、芸術という概念がなかったことについて。

明治時代に、西周 (啓蒙家)により、リベラル・アートの訳語として日本語の「藝術」という言葉は

造語された。

原義は「人を自由にする学問」のことであり、それを学ぶことで非奴隷たる自由人としての教養

が身につくということである。

西洋における学問・技術の歴史には、まずリベラル・アーツ(論理学)が基礎としてあり、

それを土台にして専門分野があった。体系が古代から現在まで脈々と受け継がれているのが

西洋流儀。更に、それとは別の「機械的技術」があって、最初は低い位置づけだったが、

その後技術が世の中を変えていくことで、技術というものが、社会の中で大きく価値を

見出されることとなった。根底に リベラル・アーツという概念が社会に根付いているため

に、アートを認知する土台がある。

一方、日本をはじめとしてアジアは、西洋の学問・技術を輸入して、明治以降さらに

昭和の時代は社会が形作られた。職人的伝統は古くからあるが、上記の学問体系

の伝統がない社会だった。大学教育では、リベラル・アーツを唱っているが、近年では

ほとんど人気がなく、いきなり専門分野や「機械的技術」に入っていくところがある。

教育においても日本人には、政治や思想などの「大局的」なマクロな視線を

軽視する傾向にあると感じている。リベラル・アーツという基礎教養が抜けているからではないか。

アーティストや思想家は、変人とされる。

日本人ことに地方都市で「現代アート」が育たない、根つかない、共有できない、

大きな要因はリベラル・アーツという概念が

共有されていないことにあるのではないだろうか?

そういう意味で、私は、地域の人々とアートについて話すとき、大きなすれ違い、齟齬があると感じている。

日本には、芸術という概念がなかったことについて。

明治時代に、西周 (啓蒙家)により、リベラル・アートの訳語として日本語の「藝術」という言葉は

造語された。

原義は「人を自由にする学問」のことであり、それを学ぶことで非奴隷たる自由人としての教養

が身につくということである。

西洋における学問・技術の歴史には、まずリベラル・アーツ(論理学)が基礎としてあり、

それを土台にして専門分野があった。体系が古代から現在まで脈々と受け継がれているのが

西洋流儀。更に、それとは別の「機械的技術」があって、最初は低い位置づけだったが、

その後技術が世の中を変えていくことで、技術というものが、社会の中で大きく価値を

見出されることとなった。根底に リベラル・アーツという概念が社会に根付いているため

に、アートを認知する土台がある。

一方、日本をはじめとしてアジアは、西洋の学問・技術を輸入して、明治以降さらに

昭和の時代は社会が形作られた。職人的伝統は古くからあるが、上記の学問体系

の伝統がない社会だった。大学教育では、リベラル・アーツを唱っているが、近年では

ほとんど人気がなく、いきなり専門分野や「機械的技術」に入っていくところがある。

教育においても日本人には、政治や思想などの「大局的」なマクロな視線を

軽視する傾向にあると感じている。リベラル・アーツという基礎教養が抜けているからではないか。

アーティストや思想家は、変人とされる。

日本人ことに地方都市で「現代アート」が育たない、根つかない、共有できない、

大きな要因はリベラル・アーツという概念が

共有されていないことにあるのではないだろうか?

そういう意味で、私は、地域の人々とアートについて話すとき、大きなすれ違い、齟齬があると感じている。

2009年05月30日

ネグリ → マルチチュードとアート

AIT(エイト)の小澤さんより以下の集中講座のお知らせをいただきました。

私は10月16日・17日の[vol. 4] 「マルチチュードとアート - 芸術のみが社会を変える」レクチャラー:廣瀬純(龍谷大学経営学部教員)

これを受講したいと思っています。

アントニオ・ネグりのマルチチュードという思想については、もっと話題になってもいいと思います。

2008年日本政府がネグリ来日拒否したことも、メディアはほとんど報道しなかったので、

地方に暮らす人々には全く知らされていない、知らないという人も多いと思います。瀬戸内も同様ですね。

私は、たまたま2008年アートフェア東京に参加していたときに、スタッフの池田君が

藝大の先端のアシスタントをしていて、木幡和枝先生たちが中心となって、ネグレ来日講演を

準備していたので、政治犯扱いになって、外務省が拒否したということを見聞きしました。

学生時代木幡先生の美学を履修していたので、不思議な縁を感じたものです。とっても難解に感じた講義でしたが、大いに刺激を受けました。そのときの衝撃と感動は、いまに至っているようです。若いときに、こういった知性との出会いは、その後の人生を示唆するものになりますね。

居心地の良さや快楽を目指すのではなくて、知の活発な場の刺激を求めていただければと思います。

気持ちがいいこと・・という方が多いですが、私にとっては、とっても不快な言葉ですね。

東大・京大・東京藝大でネグレ不在でしたが、予定通り開催されました。

藝大は http://www.negritokyo.org/geidai/

東京大学 姜尚中教授は、安田講堂にて http://www.i-house.or.jp/jp...

http://www.youtube.com/watch?v=g9bLAa41OE0

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

MAD集中講座 vol.2

「キュレーション力をつける -「面白い!」をアート・プロジェクトにする」

レクチャラー:遠藤 水城(アーカス・プロジェクト ディレクター/フリーランス・キュ

レーター)

日程:

2009年7月10日(金)19:00 - 21:00 レクチャー:キュレーションの方法論と実践

2009年7月18日(土)13:00 - 14:30/15:00 - 16:30 ワークショップ:キュレーション力

をつける

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

---------------------------------------------------------------------------

【集中講座 vol.2】

○「キュレーション力をつける -「面白い!」をアート・プロジェクトにする」

レクチャラー:遠藤 水城(アーカス・プロジェクト ディレクター/フリーランス・キュ

レーター)

日時: 2009年7月10日(金)19:00 - 21:00、

2009年7月18日(土)13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

場所: AITルーム(代官山)

定員: 20名

費用 12,600円(税込)

受講資格: 特に無し

申込み締切り日: 6月22日(火)

詳細はこちら→http://a-i-t.net/modules/tinyd6/index.php?

-------------------------------------------------------------

■そのほかのMAD 集中講座はこちら! vol. 3 - vol. 7

[vol. 3] 「環境・アート・想像力」

レクチャラー:芹沢高志(アート・ディレクター)

日程:2日間

9月18日(金):19:00 - 21:00

9月19日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用 12,600円(税込)

[vol. 4] 「マルチチュードとアート - 芸術のみが社会を変える」

レクチャラー:廣瀬純(龍谷大学経営学部教員)

日程:2日間

10月16日(金):19:00 - 21:00

10月17日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 5] 「現代アートA to Z」

レクチャラー:ロジャー・マクドナルド(AIT)/小澤慶介(AIT)

日程:2日間

11月6日(金):19:00 - 21:00、

11月7日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 6] 「絵画の歴史 近代から現代まで」

レクチャラー:保坂健二朗(東京国立近代美術館 研究員)

日程:2日間

2010年2月5日(金):19:00 - 21:00

2010年2月6日(土): 13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 7] 「アルカイック・ノスタルジア、身体の回帰とアートの拡張」

レクチャラー:ロジャー・マクドナルド(AIT)

日程:1日のみ

2010年3月6日(土): 13:00 - 15:00/15:15 - 17:15

費用:8,400円(税込)*この講座は英語で行われます。

Archaic Nostalgia, the Return of the Body and Expansion in Art Now

Lecturer: Roger McDonald (AIT) Date and Time 6 March 2010 13:00 -

15:00/15:15 - 17:15 Venue AIT Room (Daikanyama) Capacity 20 Fee ¥8,400

(tax included) Entrance qualification:None. This lecture will be held in

English.

* 全ての講座は代官山AITルームにて開講されます。定員20名/受講条件無し

-------------------------------------------------------------

【お申し込み・お問い合わせについて】

http://a-i-t.net/modules/liaise/index.php?form_id=11 よりオンラインでお申込

いただくか、

office@a-i-t.net まで、件名を【○○○コース受講希望】とし、お名前、メールアドレ

ス、日中

連絡可能な電話番号を明記の上、メールをお送りください。折り返しお支払い方法などを記載したメールをお送りします。

お申込後のキャンセルは、必ずお早めにご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

*一旦納入された受講料はご返金いたしかねます。日程・時間帯をよくご確認ください。

*定員に達した場合はお断りする場合がございます。

特定非営利活動法人アーツイニシアティヴ トウキョウ[エイト/AIT]

お知らせでした。

私は10月16日・17日の[vol. 4] 「マルチチュードとアート - 芸術のみが社会を変える」レクチャラー:廣瀬純(龍谷大学経営学部教員)

これを受講したいと思っています。

アントニオ・ネグりのマルチチュードという思想については、もっと話題になってもいいと思います。

2008年日本政府がネグリ来日拒否したことも、メディアはほとんど報道しなかったので、

地方に暮らす人々には全く知らされていない、知らないという人も多いと思います。瀬戸内も同様ですね。

私は、たまたま2008年アートフェア東京に参加していたときに、スタッフの池田君が

藝大の先端のアシスタントをしていて、木幡和枝先生たちが中心となって、ネグレ来日講演を

準備していたので、政治犯扱いになって、外務省が拒否したということを見聞きしました。

学生時代木幡先生の美学を履修していたので、不思議な縁を感じたものです。とっても難解に感じた講義でしたが、大いに刺激を受けました。そのときの衝撃と感動は、いまに至っているようです。若いときに、こういった知性との出会いは、その後の人生を示唆するものになりますね。

居心地の良さや快楽を目指すのではなくて、知の活発な場の刺激を求めていただければと思います。

気持ちがいいこと・・という方が多いですが、私にとっては、とっても不快な言葉ですね。

東大・京大・東京藝大でネグレ不在でしたが、予定通り開催されました。

藝大は http://www.negritokyo.org/geidai/

東京大学 姜尚中教授は、安田講堂にて http://www.i-house.or.jp/jp...

http://www.youtube.com/watch?v=g9bLAa41OE0

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

MAD集中講座 vol.2

「キュレーション力をつける -「面白い!」をアート・プロジェクトにする」

レクチャラー:遠藤 水城(アーカス・プロジェクト ディレクター/フリーランス・キュ

レーター)

日程:

2009年7月10日(金)19:00 - 21:00 レクチャー:キュレーションの方法論と実践

2009年7月18日(土)13:00 - 14:30/15:00 - 16:30 ワークショップ:キュレーション力

をつける

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

---------------------------------------------------------------------------

【集中講座 vol.2】

○「キュレーション力をつける -「面白い!」をアート・プロジェクトにする」

レクチャラー:遠藤 水城(アーカス・プロジェクト ディレクター/フリーランス・キュ

レーター)

日時: 2009年7月10日(金)19:00 - 21:00、

2009年7月18日(土)13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

場所: AITルーム(代官山)

定員: 20名

費用 12,600円(税込)

受講資格: 特に無し

申込み締切り日: 6月22日(火)

詳細はこちら→http://a-i-t.net/modules/tinyd6/index.php?

-------------------------------------------------------------

■そのほかのMAD 集中講座はこちら! vol. 3 - vol. 7

[vol. 3] 「環境・アート・想像力」

レクチャラー:芹沢高志(アート・ディレクター)

日程:2日間

9月18日(金):19:00 - 21:00

9月19日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用 12,600円(税込)

[vol. 4] 「マルチチュードとアート - 芸術のみが社会を変える」

レクチャラー:廣瀬純(龍谷大学経営学部教員)

日程:2日間

10月16日(金):19:00 - 21:00

10月17日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 5] 「現代アートA to Z」

レクチャラー:ロジャー・マクドナルド(AIT)/小澤慶介(AIT)

日程:2日間

11月6日(金):19:00 - 21:00、

11月7日(土):13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 6] 「絵画の歴史 近代から現代まで」

レクチャラー:保坂健二朗(東京国立近代美術館 研究員)

日程:2日間

2010年2月5日(金):19:00 - 21:00

2010年2月6日(土): 13:00 - 14:30/15:00 - 16:30

費用:12,600円(税込)

[vol. 7] 「アルカイック・ノスタルジア、身体の回帰とアートの拡張」

レクチャラー:ロジャー・マクドナルド(AIT)

日程:1日のみ

2010年3月6日(土): 13:00 - 15:00/15:15 - 17:15

費用:8,400円(税込)*この講座は英語で行われます。

Archaic Nostalgia, the Return of the Body and Expansion in Art Now

Lecturer: Roger McDonald (AIT) Date and Time 6 March 2010 13:00 -

15:00/15:15 - 17:15 Venue AIT Room (Daikanyama) Capacity 20 Fee ¥8,400

(tax included) Entrance qualification:None. This lecture will be held in

English.

* 全ての講座は代官山AITルームにて開講されます。定員20名/受講条件無し

-------------------------------------------------------------

【お申し込み・お問い合わせについて】

http://a-i-t.net/modules/liaise/index.php?form_id=11 よりオンラインでお申込

いただくか、

office@a-i-t.net まで、件名を【○○○コース受講希望】とし、お名前、メールアドレ

ス、日中

連絡可能な電話番号を明記の上、メールをお送りください。折り返しお支払い方法などを記載したメールをお送りします。

お申込後のキャンセルは、必ずお早めにご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

*一旦納入された受講料はご返金いたしかねます。日程・時間帯をよくご確認ください。

*定員に達した場合はお断りする場合がございます。

特定非営利活動法人アーツイニシアティヴ トウキョウ[エイト/AIT]

お知らせでした。

2009年05月16日

明けわたシ 知覚されたアフォーダンス展

6月13日より

明けわたシPerceived Affordance(知覚されたアフォーダンス)」展が、

丸亀ギャラリーアルテで開催されます。

アーティスト 安倍安人+大木裕之+彦坂尚嘉

会期 6月13日(土)-8月30日(日)

初日13日 午後7時よりオープニンググイベントを行います。3作家によるアーティストトークを行います。その後懇親会。

定員 30名(定員になり次第締め切ります)参加費 500円

メールか電話にて事前に申し込んでください。 arte@mti.biglobe.ne.jp tel. 0877-21-5604

彦坂尚嘉ブログ 彦坂尚嘉41元ブログhttp://hikosaka.blog.so-net.ne.jp/にも情報がUPされています。

2009年05月15日

絵本の専門店トムズボックスのBook Fair

トムズボックスの全貌 BOOK フェア5月26日までです。

詳細はこちらへ ギャラリーアルテ公式HP http://www5a.biglobe.ne.jp/~Arte2000/

期間 4月19日(日)-5月26日(火)

休廊日 毎週水曜日

時間 月-金 11:00-5:00

土日 10:30-19:00

協力:トムズボックス www.tomsbox.co.jp/

トムズボックスの紹介をします。東京・吉祥寺にある小さな絵本屋トムズボックスは、とっても作家にこだわっている店です。街の本屋さんにある絵本とは、ちょっとちがった本を置いているので、初めて来店したお客さんは戸惑います。トムズボックスが大好きな作家は、長新太さん、井上洋介さん、片山健さん、スズキコージさん、荒井良二さんなどで、これらの作家の絵本はできるだけ集めて販売しています。

絵本の出版も行っています。特に復刻絵文庫もの、

もたいたけし、武井武雄、初山滋は、大変素敵なシリーズです。

その他にフリップブック(パラパラ絵本)やマッチ、ピンバッジも制作してます。かわいいピンバッチは、種類の多さに驚かれると思います。

オリジナル絵本、ピンバッジ、マッチなど、全部お見せします。現代アートギャラリーの空間で、トムズボックスの世界をご鑑賞ください。もちろん即売も行っております。お気に入りの絵本を見つけてください。

いずれも一般書店には流通させておりませんので、この機会に、 トムズボックスの書籍に親しんでいただきたいと思います。

展示作家名

「もたいたけし」「武井武雄」「初山滋」文庫

長新太 井上洋介 片山健 スズキコージ 荒井良二

依田雄

山口マオ

飯田三代

飯野釈好

井筒律子

宇野亜喜良

大島妙子

尾形幸恵

岡本ケンジ

坪内磯子・早川純子

くまあやこ

桑原正俊

ささもとあき

霜川あゆ美

谷川晃

田村セツコ

たむらしげる

長新太

高橋理子

津々井良

唐仁原教久

徳野雅仁

ナカバン

中沢ヒデキ

西岡兄弟

長谷川直子

穂高順也

ますだゆうこ

真鍋 博

百川達三

矢川澄子・知久寿焼

和田誠

わたなべしげる

詳細はこちらへ ギャラリーアルテ公式HP http://www5a.biglobe.ne.jp/~Arte2000/

期間 4月19日(日)-5月26日(火)

休廊日 毎週水曜日

時間 月-金 11:00-5:00

土日 10:30-19:00

協力:トムズボックス www.tomsbox.co.jp/

トムズボックスの紹介をします。東京・吉祥寺にある小さな絵本屋トムズボックスは、とっても作家にこだわっている店です。街の本屋さんにある絵本とは、ちょっとちがった本を置いているので、初めて来店したお客さんは戸惑います。トムズボックスが大好きな作家は、長新太さん、井上洋介さん、片山健さん、スズキコージさん、荒井良二さんなどで、これらの作家の絵本はできるだけ集めて販売しています。

絵本の出版も行っています。特に復刻絵文庫もの、

もたいたけし、武井武雄、初山滋は、大変素敵なシリーズです。

その他にフリップブック(パラパラ絵本)やマッチ、ピンバッジも制作してます。かわいいピンバッチは、種類の多さに驚かれると思います。

オリジナル絵本、ピンバッジ、マッチなど、全部お見せします。現代アートギャラリーの空間で、トムズボックスの世界をご鑑賞ください。もちろん即売も行っております。お気に入りの絵本を見つけてください。

いずれも一般書店には流通させておりませんので、この機会に、 トムズボックスの書籍に親しんでいただきたいと思います。

展示作家名

「もたいたけし」「武井武雄」「初山滋」文庫

長新太 井上洋介 片山健 スズキコージ 荒井良二

依田雄

山口マオ

飯田三代

飯野釈好

井筒律子

宇野亜喜良

大島妙子

尾形幸恵

岡本ケンジ

坪内磯子・早川純子

くまあやこ

桑原正俊

ささもとあき

霜川あゆ美

谷川晃

田村セツコ

たむらしげる

長新太

高橋理子

津々井良

唐仁原教久

徳野雅仁

ナカバン

中沢ヒデキ

西岡兄弟

長谷川直子

穂高順也

ますだゆうこ

真鍋 博

百川達三

矢川澄子・知久寿焼

和田誠

わたなべしげる

2009年05月14日

ポストモダニズム

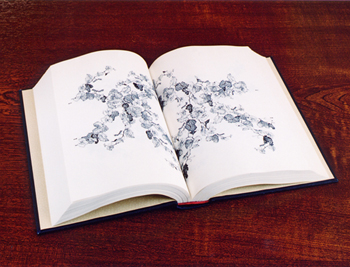

画像 「知恵の樹」 ふるかはひでたか

本の形をした彫刻作品

ページに表された図像は、葡萄の二本の樹の像であり、それらは、DNAの二重螺旋の如く互いに螺旋を描いて逆行している。これは、ミーム(meme)との対比をもとして、遺伝子という、もうひとつの情報の流れに重ねたもの

古さということについて考える。

今日美術家と話していて、「古い(あるいは新しい)」という言葉を使った。

未来が希望に満ちているという進歩主義の話ではない。

古いとは、どういうことか。それは近代のままの社会認識、表現、思想、価値感を持ったままいるということだ。

じゃやっぱり、ポストモダニズム・・、「モダン(近代)の先へ」ということか。

今は、ポストモダンの時代。つまり「ポストモダンとは大きな物語の終焉」ということだ。

美術家でそれをリアルに実感しているもの、していないものの隔たりは大きい。という。

確かに、それが古さと新しさの違いということになる。

世界市場の混乱は、時代の物語の終焉を実感させる。

確かに9.11の前と後では、美術の物語は大きく変わり、新たな物語が始まっているのだ。

2009年05月10日

榎忠という生き方

榎 忠

榎 忠さんは、香川に帰られた際は、アルテを訪ねてくださる。

4月にアートフェア東京で久々にお会いして、今年初夏にまた香川に戻るよと伺っていた。

昨日、ふらりとアルテの店前に立っていた。

お土産に青幻舎から出版された『榎 忠』図録をいただいて、感激する。そこで、チューさんと松本瑞江さん(アルテを時々手伝ってくれる)と私の3人で、自転車に乗って、丸亀の海ちかくにある「わたや」といううどんやさんへ出かけた。チューさんは、自転車に乗るのは何十年ぶりだろう?大丈夫かな・・・・。といいながら。赤い自転車にのったチューさんは、とってもチャーミングだった。

「榎忠(えのき・ちゅう/エノチュウ)」榎忠ことエノチューさんは、数々の衝撃的作品と逸話を残してきた伝説的アーティストである。香川県善通寺生まれ。現在神戸在住。

衝撃的作品とは?逸話とは?

■1970年にハプニング集団「グループZERO」結成。

グループZEROの活動は60年代のネオダダなどの反芸術活動の流れをくむもので、匿名性の自立性がありました。その主な活動とは、神戸の商店街を舞台に死と再生のドラマを演じた「虹の革命」、日本列島を背負って棺桶に入りそのまま投げ捨てられる「日本列島の告別式」等。

ハプニングに無意味の意味を見出していた榎さんは、グループ内に活動に意義の裏付けを求める声があがってくるのにしたがい、違和感を感じ脱退し、個人活動に向かいます。自己批評性は常にシビアで妥協することがなかったのです…。

■代表作「半刈り」が生まれる。

榎はこのスタイルを時に左右の剃りを逆転させながら4年半続け、その間ちゃんと職場にも勤め、「ハンガリー国へ半刈(ハンガリ)で行く」というパフォーマンスを決行。榎の伝説はここでまず確立される。

■「BAR ROZE CHU(バー・ローズチュウ)」は、自分の中のもうひとりの自分をテーマをした作品。バーのママ「ローズ」に扮し、3日だけの蜃気楼のようなバーを神戸のギャラリーに出現させ、人々の記憶を刺激する。

■パフォーマンス作品以外に、金属を使った巨大な造形制作にも精力的に行ないます。

ここでも様々な伝説が誕生します。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

村上隆、ヤノベケンジというアーティストが榎忠という大作家をリスペクトする理由とは。

・・・・・今年65歳になる榎チューさんは、定年まで最初に就職した工場で工場職員として働きながら、上記のような創作活動を続けられたのです。凄い生き方を貫かれています。

ことに地方都市では、アーティストというと、変人とか、破天荒な行き方をしているとか、偏見や期待をこめたイメージをもたれる方が多いように感じます。アーティストとしての生き方には、当たり前に社会と向き合い生活する部分と、制作を続ける過程で、必死に孤独と戦っていながら、ぶれない生き方を貫こうとする部分があります。

私をはじめ、多くの榎ファンは、チューさんから、楽しむことという勇気をもらっているのです。

私自身もこうでありたいと願うのです。

榎 忠さんは、香川に帰られた際は、アルテを訪ねてくださる。

4月にアートフェア東京で久々にお会いして、今年初夏にまた香川に戻るよと伺っていた。

昨日、ふらりとアルテの店前に立っていた。

お土産に青幻舎から出版された『榎 忠』図録をいただいて、感激する。そこで、チューさんと松本瑞江さん(アルテを時々手伝ってくれる)と私の3人で、自転車に乗って、丸亀の海ちかくにある「わたや」といううどんやさんへ出かけた。チューさんは、自転車に乗るのは何十年ぶりだろう?大丈夫かな・・・・。といいながら。赤い自転車にのったチューさんは、とってもチャーミングだった。

「榎忠(えのき・ちゅう/エノチュウ)」榎忠ことエノチューさんは、数々の衝撃的作品と逸話を残してきた伝説的アーティストである。香川県善通寺生まれ。現在神戸在住。

衝撃的作品とは?逸話とは?

■1970年にハプニング集団「グループZERO」結成。

グループZEROの活動は60年代のネオダダなどの反芸術活動の流れをくむもので、匿名性の自立性がありました。その主な活動とは、神戸の商店街を舞台に死と再生のドラマを演じた「虹の革命」、日本列島を背負って棺桶に入りそのまま投げ捨てられる「日本列島の告別式」等。

ハプニングに無意味の意味を見出していた榎さんは、グループ内に活動に意義の裏付けを求める声があがってくるのにしたがい、違和感を感じ脱退し、個人活動に向かいます。自己批評性は常にシビアで妥協することがなかったのです…。

■代表作「半刈り」が生まれる。

榎はこのスタイルを時に左右の剃りを逆転させながら4年半続け、その間ちゃんと職場にも勤め、「ハンガリー国へ半刈(ハンガリ)で行く」というパフォーマンスを決行。榎の伝説はここでまず確立される。

■「BAR ROZE CHU(バー・ローズチュウ)」は、自分の中のもうひとりの自分をテーマをした作品。バーのママ「ローズ」に扮し、3日だけの蜃気楼のようなバーを神戸のギャラリーに出現させ、人々の記憶を刺激する。

■パフォーマンス作品以外に、金属を使った巨大な造形制作にも精力的に行ないます。

ここでも様々な伝説が誕生します。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

村上隆、ヤノベケンジというアーティストが榎忠という大作家をリスペクトする理由とは。

・・・・・今年65歳になる榎チューさんは、定年まで最初に就職した工場で工場職員として働きながら、上記のような創作活動を続けられたのです。凄い生き方を貫かれています。

ことに地方都市では、アーティストというと、変人とか、破天荒な行き方をしているとか、偏見や期待をこめたイメージをもたれる方が多いように感じます。アーティストとしての生き方には、当たり前に社会と向き合い生活する部分と、制作を続ける過程で、必死に孤独と戦っていながら、ぶれない生き方を貫こうとする部分があります。

私をはじめ、多くの榎ファンは、チューさんから、楽しむことという勇気をもらっているのです。

私自身もこうでありたいと願うのです。

2009年05月08日

ボイス_エンデ_ネグリ=ハート_ジャック・アタリ

ギャラリーアルテは、一応コマーシャルギャラリーなので、所属作家の作品を販売するために、毎年アートフェア東京に出展している。ここ2.3年国内では、様々な形のアートフェアが開催され、活発な取引が行われている。

ギャラリーアルテは、一応コマーシャルギャラリーなので、所属作家の作品を販売するために、毎年アートフェア東京に出展している。ここ2.3年国内では、様々な形のアートフェアが開催され、活発な取引が行われている。リーマンショック以降のアートフェアということで、今年は思い切ったことをやろうと、いろいろ戦略を立てながら出展した。

3日間で来場(45000人)で、アートバブルだった去年よりも多い。日本とくに東京だが、アートが定着してきたことは実感した。今年はとくに投機目的で作品を購入するのではなく、美術愛好家による購入が目立つ、これは確かに好ましいことだが、それにしても、コレクターの眼はあまりいいとはいえないのではないかと感じる。フェア向きの作品というものがあって、画廊もそれは割り切って商いを行っている。

アルテのブースでは、糸崎公朗『フォトモ』『デジワイド』、吉峯和美『interior』シリーズ、そして彦坂尚嘉の『皇居美術館空想』と『見立て茄子、赤茄子』を展示した。こちらは、地方都市丸亀からの出展なので、画廊のコンセプトを伝えることに主力を注ぐ。

アルテのブースでは、糸崎公朗『フォトモ』『デジワイド』、吉峯和美『interior』シリーズ、そして彦坂尚嘉の『皇居美術館空想』と『見立て茄子、赤茄子』を展示した。こちらは、地方都市丸亀からの出展なので、画廊のコンセプトを伝えることに主力を注ぐ。アート界は、東高西低。関西以西の出展は丸亀のアルテのみ。ちなみに対岸の岡山から備前焼の画廊が出展している。国内外から143画廊。国内最大のアートフェアである。

名古屋、大阪、奈良の画廊も東京へ移転するという。アルテは、四国に拠点を構えて、がんばって行くのだが、これは狭き門より入るという仕儀で、楽ではない。聖書に「狭き門より入れ」とあるが、こういうときは感覚が鋭敏で、作品もよく見えてくる。それにアイデアもいろいろ浮かぶ。

海外へ作家を打ち出して行かなければならないことは、痛感している。一方で自国の資産でもある作品を海外へ流出させるだけではなく、国内で理解を示し、作家を支援していただくコレクターを得るための努力も画廊の重要な仕事である。

アートフェアに出展している画廊には、海外も含めて様々なアートフェアに出展を促すオファーが届く。

昨年秋以降ヨーロッパやアメリカのフェアは閑散として、かなり厳しい結果が出たようだが、今年も上海、北京、シンガポール

とアートフェアへの案内が届いている。シンガポールは出展を考えていたが、新型インフルエンザのことも考えると、グローバルな経済の行く末とアートのグローバルな動きについて、様々思いをめぐらせる。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ドイツのアーティストヨゼフ・ボイスの『芸術と政治をめぐる』論考。

ミヒャエル・エンデの遺した現代の貨幣システムについての考察から、誕生している様々な地域経済への模索

ネグリ=ハート 国民国家の主権はどのように次のステージに進んでいけばいいのかを問う『帝国』

ジャック・アタリ市場主義を批判した『アンチ・エコノミクス』(1974)自律監視社会と自慰商品社会を根底から批評した『カニバリズムの秩序』(1979)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2009年05月06日

憲法 第二十五条_生存権と『皇居美術館空想』

美術家 彦坂尚嘉の『皇居美術館空想』という作品。写真は、昨年12月の琴平でのアートプロジェクトこんぴらアート・虎丸社中 琴平町公会堂の展示風景である。

皇居美術館空想と言うのは、美術から発信する、改革の具体的なプログラムです。

彦坂さんは、次のように語っています。

++++++++++

皇居をリノベーションして、巨大美術館にするという空想のプロジェクトです。日本美術の超一流の至宝をすべて皇居美術館に集める。源氏物語絵巻をはじめ、絵巻を集める等々・・・。憲法に《芸術立国》を明記するとともにこの皇居美術館を建設する事で、日本が平和主義を貫くことを世界に示す事ができるのではないでしょうか。

本当に建設しようと言っているのではありません。

こういう空想作品によって、見えてくる問題にしているコンセプチュアルな作品なのです。

日本人は、明治以来の歴史を、一度断ち切る必要があります。

そのためにも、天皇に京都に帰っていただく。

そういう具体的な、政治変動を空想として突き出す以外に、

私は、日本人の心に、革命の変動を起こし得ないと思います。

(さらに彦坂さんの語りより引用)

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

焦点は憲法第九条と言われていますが、それ以上に大切なのは、日本国の国家理念です。

《芸術立国》を日本の国家理念の中心として新・日本憲法に明記すべく、積極的にロビー活動を展開する必要があるように思います。

『皇居は東京の空虚(ボイド Void)』。

《表徴の帝国》で、ロラン・バルトは、東京の中心に、皇居という森だけの空間があることに着目して、日本文化の意味の欠如、という独自の日本論を記している。

『〈超一流〉の日本美術を日本中から集めて皇居巨大美術館の建設をしよう』。

皇居をリノベーションして、ルーブル、大英博物館、メトロポリタン美術館に匹敵する、巨大美術館にする、という提案です。外国の巨大美術館は、海外からの収奪、移築により作られていますが、「皇居美術館」には、国内の〈超一流〉の建築物、絵画、彫刻、工芸品を移動させて、収蔵・建設します。そうして、海外からの観光客が、日本の〈超一流〉芸術を一挙に見られる、また、国民も、一望のもと見ることができるようにします。

『天皇を日本の古き伝統文化の象徴へ』。

明治維新では、天皇は、京都から東京に移り、西洋化の象徴として軍服を着用し、近代化・産業社会化、富国強兵を押しすすめ、敗戦という結果を迎えました。敗戦後は、焦土化した日本を「巡幸」し、復興をうながして、日本は、世界的な工業国として繁栄を謳歌するまでになりました。しかし、ソビエト崩壊後の「ポスト冷戦時代」に、バブル経済が崩壊し、日本社会の共同体は解体。家族制度も危機にみまわれ、離婚は増え、家族間の殺人、虐待が増大し、年間3万人の自殺者、年間100万人の「ひきこもり」を生み出しています。/明治維新から始まった日本の産業化の歴史は終りました。そのことを明確にするため、天皇には京都に帰っていただく。美しい京都御所に住んで、滅びた日本伝統文化の「表徴」になっていただく。皇室の結婚は、西洋式を改め「牛車」で、海外の国賓の晩餐会は、完全なる「日本料理」でもてなす。そうしていただきたい。

『アート立国を国是とする芸術憲法を制定』。

人心一新のため改憲します。日本の国家の理念は「芸術立国」とし、これを明記。「芸術憲法」を制定します。/天皇には、古き伝統の「いにしえ」のまま生きていただく。生ける伝統として、「芸術の守護者」になっていただく。芸術の庇護者にしてパトロンです(毎年優れた作品を買い上げていただく)。/天皇の「伝統天皇」への回帰。「皇居巨大日本美術館」の建設は、外交に非常に良い影響を与えて、日本の未来を切り開くことになります。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NHKジャパンプロジェクト 第二回天皇と憲法をご覧になっただろうか?

単純に論じてはいけないが、国体論と統帥権と憲法に焦点を当てた番組だった。

今、現代史を再考する視線が大変必要だと感じている。

美濃部達吉の天皇機関説と天皇の国体を統帥権と解釈する上杉という二人の憲法学者を対比させ、上杉説に戦争へ向かう国民の責任があると検証していた。

また日本国憲法第二十五条 生存権について

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

ところが、いまやその理念は形骸化し、日本という国の現状は、豊かさの皮膜の下には進行している貧困の問題が深刻化しています。敗戦後、社会党に入った 森戸辰男さんがドイツの憲法ワイマール憲法で謳われた生存権(健康で文化的な生活を営む権利)の規定を明文化させる経緯を、再確認しなければならないでしょう。

現在起こっていること、さらに未来を指向する場合に、常に歴史の意味を問い直す作業が個人個人に求められるのです。

そういった意味で、彦坂尚嘉の仕事に注視して行きたいと思っています。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2009年 朝日新聞社より「皇居美術館空想」は書籍となって出版されます。

なお、彦坂尚嘉 皇居美術館関連作品は 丸亀のギャラリーアルテにてご覧いただけます。