2009年07月17日

・・・アートプロジェクト

丸亀浜町ガレリア + 本島笠島地区 アートアクション

◇7月18日 12:10 丸亀港発 本島行き ボートにて

本島笠島地区へ

この日の参加者 梅谷、長岡、脇坂、千葉、藤川

本島笠島地区案内

梅谷は、NPO笠島まち並保存会 会長森中さん

自治会長 高島さんと打ち合わせ、すりあわせを行います。

◇7月26日 16:00より ギャラリーアルテにて

議題 浜町ガレリア + 本島笠島地区ふれあい茶屋アートアクションについて

打ち合わせを行います。

参加者 梅谷、藤、脇坂、チバ、藤川

平野、加地、長岡、その他数名

詳細はアルテ梅谷までお問い合わせください。

この活動についてご説明します。参加希望者も歓迎します。

募集内容

Web担当、広報担当、カフェ+ふれあい茶屋運営スタッフ

アルバイト費支給あり

◇7月18日 12:10 丸亀港発 本島行き ボートにて

本島笠島地区へ

この日の参加者 梅谷、長岡、脇坂、千葉、藤川

本島笠島地区案内

梅谷は、NPO笠島まち並保存会 会長森中さん

自治会長 高島さんと打ち合わせ、すりあわせを行います。

◇7月26日 16:00より ギャラリーアルテにて

議題 浜町ガレリア + 本島笠島地区ふれあい茶屋アートアクションについて

打ち合わせを行います。

参加者 梅谷、藤、脇坂、チバ、藤川

平野、加地、長岡、その他数名

詳細はアルテ梅谷までお問い合わせください。

この活動についてご説明します。参加希望者も歓迎します。

募集内容

Web担当、広報担当、カフェ+ふれあい茶屋運営スタッフ

アルバイト費支給あり

タグ :瀬戸内アートウェーブ地域とアート

2009年07月14日

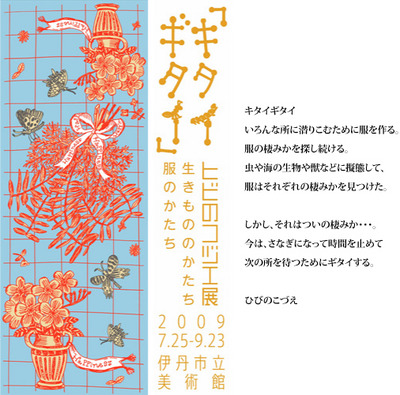

ちょっとお勧め展覧会 ひびのこずえ展

伊丹市立美術館から素敵な展覧会のポスターが届きました。

ハンカチのような布と不織布で出来た B2より一回り大き目のポスターです。

手ぬぐいやハンカチとしてもつかえる、リサイクルポスターでもあります。

このポスターに、おおいに触発されました。

ひびのこずえさんの展覧会のポスターだったのです。

ひびのさん・・・東京藝術大卒業後、舞台・映画・オペラ・バレエ・ミュージックビデオなどの

衣装をデザインされながら作品も発表するなど、コスチューム・アーティストとして

テレビ・舞台などで幅広い活躍をされているのです。

野田秀樹作・演出、松たか子・宮沢りえ主演の「パイパー」の衣装も重文旧岡田家で展示されるそうです。

7月25日から始まります。虫やアクセサリーをつくるワークショップやダンスパフォーマンスも

計画されているようです。

会場:伊丹市立美術館+伊丹市立工芸センター+伊丹市立伊丹郷町館(重要文化財 旧岡田家住宅・酒蔵)

会期:2009年7月25日(土)~9月23日(水・祝)

開館時間:10:00~18:00(入館は17:30まで)

休館日:月曜日 *但し9月21日(月・祝)は開館

〒664-0895

兵庫県伊丹市宮ノ前2-5-20

Tel.072-772-7447

2009年07月13日

塩飽本島の歴史

写真は笠島伝統的建造物群保存地区にあるふれあい茶屋

旧小栗邸の建物をふれあい茶屋として、唯一飲食を提供している。

ここは、織豊時代、廻船問屋だった。

●ふれあい茶屋をどう運営するか

ローテーションを組むためには

丸亀を入り口として本島へとつなぐことを考える。

そのために、朝露企画だった西金カフェだが、本島ふれあい茶屋へと誘導する玄関として、再考したい。

●千葉幸伸先生に塩飽本島の歴史についてレクチャーをうける。

都市部では、歴史ずきな女子のことを歴女(レキジョ)というそうだが、

この島の歴史はまさに歴女におすすめ!!

塩飽本島の歴史と笠島地区 千葉幸伸

国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている丸亀市塩飽本島町笠島地区には、古い建物と集落がよく残っている。本島は塩飽諸島の中心であり、中でも笠島地区は泊地区とともに、長いあいだ本島の中心であった。

一 塩飽の島々

塩飽諸島の島の数は「塩飽七島」とも「二十八島」ともいわれる。「塩飽七島」というのは、太閤検地の段階で水夫(後に人名という)が住んでいた、①本島、②牛島、③広島、④手島、⑤与島、⑥櫃石島、⑦高見島の七つである(地図の番号参照)。

江戸時代になって御用船方(人名)が移住した三つの島がある。⑧沙弥島、⑨瀬居島、⑩佐柳島である。明治以降人が住み始めたのは、⑪岩黒島、⑫小与島、⑬小手島の三つである。

これらの他に、大小無人の島々が一五ある。⑭室木島、⑮小裸[無衣]島(コシキ島)、⑯大裸[無衣]島、⑰歩渡島、⑱羽佐島(以上櫃石島の属島)、⑲鍋島、⑳三子島(以上与島の属島)、○小瀬居島(櫃石島の属島)、○長島、○雀小島、○向[向笠]島、○弁天島、○烏小島(以上本島の属島)、○小島(佐柳島の属島)、○二面島(高見島の属島)。以上二十八島である。

岡山県のすぐ近くまで及んでいるのは、中世における塩飽水軍の活発な動きの結果であろう。

二 水軍の活躍

塩飽水軍が初めて歴史に姿を見せるのは室町時代初期(南北朝期)である。北朝方細川氏に従い、南朝方の忽那水軍に攻撃されている。攻撃された城郭は笠島地区の東に接して今も残る笠島城であろう。

塩飽の人々は室町時代中期まで東讃守護代安富氏の配下で細川京兆家(本宗家)に従っていた。兵庫北関(今の神戸港)を通過した船の記録を見ると塩飽の船が塩などの荷物を積んで活躍している様子が窺える。室町時代後期(戦国期)になると転機が訪れる。細川家が分裂して力を失ったことで大内氏に従う。塩飽の人々は大内氏の下で朝鮮や中国(明)との貿易に加わり大いに繁栄したようである。大内氏に代わって毛利氏が力を得ると能島村上の配下で毛利氏に従った。能島村上が反毛利氏になり九州の大友氏に味方したときは、安富氏に代わった阿波の三好氏の配下で反毛利氏の行動をとった

やがて織田信長が登場してくると信長方に加わったが、再び毛利側についたりもしている。土佐の長宗我部氏が四国を席巻すると香川氏配下の白方水軍に短期間ではあるが従っている。信長に代わって秀吉の時代になると、秀吉に従って物資輸送に大いに貢献した。

三 人名の島

秀吉への貢献が認められた塩飽の水夫たち六五〇人は、物資輸送の任を果たす代わりに塩飽諸島において一二五〇石の土地を領有する特権を認められた。江戸幕府の時代になってもこの特権は継続して認められ、御用船方としての義務を果した。これらの人々のことを「人名」という。ただし身分はあくまで百姓で大坂町奉行所(のち倉敷代官所)の支配を受けた。

四 笠島の集落

人名六五〇人の内、九〇人が本島の泊浦に、七八人が笠島浦に住んでいた。この二集落が他の島、他の集落に比べて圧倒的に多い。人数でこそ第二位となっているが、笠島浦の立地は江戸時代の本船航路に面し、倉敷代官所の支配を受けた関係で、いわば表玄関の役目を持っていた。

明治になると、本船航路は本島の南を通るようになり、行政上も丸亀市に属し、次第に笠島地区は島の裏玄関のようになっていった。立派な家を建てながら島から出ていく人も多くなった。幕末の家一一棟、明治の家二〇棟を含む一一一棟の建造物の密集する特異な町並みが今日まで奇跡的に残ったのは、かつての繁栄と、近代化の過程で日影に置かれたという明暗二つの条件が相まってもたらした結果である。「いつかまた島に戻りたい」という島出身者の思いが古い家を壊さずに残してきたともいえる。

昭和五二年(一九七七)度に文化庁の伝統的建造物群保存地区対策事業に指定されたことで、丸亀市教育委員会は香川県教育委員会の指導を得て保存状況の調査を実施した。この調査の結果に基づき、丸亀市塩飽本島町笠島地区は、幕末から明治にかけての古い建物と、港を控えた古い町屋的景観がよく残っているということで、昭和六〇年四月一三日、国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された。そして昭和六〇年度より保存修理が順次行われ、今日に至っている。

2009年07月09日

つづき 本島取材7.8

この地区にある ふれあい茶屋の運営に参加することになりそうです。

というか、私たち 新生 瀬戸内アートウェーブがNPO笠島まち並保存会の

メンバーに加わって、まずふれあい茶屋を拠点として、様々なアートからの

アクションを起こし、この地域の保存の意欲を高めること

この地域の魅力を次の世代に伝えること

アートが地域と関る試案を探ることになるのです。

7月18日 本島ツアーを行います。この日は日帰り

また今後滞在合宿も行います。ご希望の方は アルテまでメールまたは

電話にてお問い合わせください。

2009年07月09日

本島2009.7.8

ライターの大竹昭子さん(右) と 私(梅谷)

昨日は、JCBカード会員誌「J-B Style」 【瀬戸内 出会いの海は アート日和(仮称)】

という特集企画がありまして、2006年実施したアートプロジェクトと本島についても

ご紹介くださるとのことで、取材の皆さんをご案内して本島の笠島地区をお尋ねしました。

雨の降る中、徒歩で笠島へ

実はこの日は送電線の架け替え工事が行われていて、工事中道路は大きな機材で

封鎖されており、バスも運休。ムシムシする中

峠越えをしました。でも歩いても15分くらいですから、夏場はきついですが

いいお散歩道です。

2009年07月06日

ひらがなワークショップ

ひらがなワークショップ

丸亀市が保有している旧真木邸は、笠島地区の「マッチョ通り」と呼ばれる中心部にあります。計画では、ここを会場に住民と作家相互のレクチャーやワークショップを行い、廻船業で栄えた笠島の歴史や日本で最初の船大工の話など地域の住民の記憶を掘り起こすことでした。しかしプロジェクト開始までに準備期間が与えられず、笠島地区の住民に対して、この事業の告知、協力の依頼が不十分のまま、福永信は、15日間の予定で9月28日から本島に入りました。

《ぱっと思いつくひらがな一文字を記名をして落書き帖に書いてもらう。》

ここに暮らす人は、お年寄りがほとんどで、お互いが顔なじみです。そこでワークショップのひとつ、「アーティストと島の人々との共同作業となるワークショップは、「好きなぱっと思いついたひらがな」を一文字書いてもらい、これを話のきっかけにして、島での生活や思い出などを集めることに変更しました。翌日から9月29日から10月12日まで、笠島地区の住民を対象にほぼ毎日、個別に訪問を行いました。

「ひらがな一文字?おかしなことを言う」と、島の人々はたずねた私たちに不思議な顔をされながらも、この島の自然環境そのままに、人々は、ゆったりとしたリズムを持っていて、気さくでおおらかなやり取りが交わされました。集まったひらがなは、出会いの痕跡となりました。

2009年07月06日

得丸 成人 TOKUMARU Naruhito

Title: 無題

Material:映像

Date: 2006年

制作ノート

瀬戸内の海に面する街に住みながら、今までたったの一度も上陸することの無かった小さな本島。島に行くことになって、船に乗った時は未知の土地を想像して気持ちが高ぶってしまいました。

初めて渡った時の船はフェリーでは無く客船だったので、海風に当たりながら約20分の時間をカメラ片手に着岸するまで立ったままでした。

港まで迎えに来てくれてた車に乗り込んで笠島地区に行く間もカメラは回しっぱなしでしたが、年季の入った軽四はブレーキの効きも悪いうえ、カーブの多い道を行くので、揺れが激しく、撮れた映像も縦に横に揺れて暴れてました。

笠島地区に着いて最初に思ったことは、「静かすぎる・・・」。

常日頃なんらかの音にまみれて仕事をする私にとってこの島の時間は長く遅く感じるのです。

毎日の喧騒がここには無い・・・、たったこれだけで私の体内時計が狂いました。

歩いていれば人とも会うだろうし音もあるだろうと思い、写真を撮りに町並みへ出てみても、人の話し声がポツリポツリと聞こえて来るだけでほぼ無音。あまりにも静かすぎて寂しくなってしまい、時間の狭間に落っこちてしまった気分になりました。まさに日常から離れた別世界が、鍵型の小さな路地に広がっていました。

暫くして、福永氏の写真を撮ってほしいと頼まれ、様子を窺いに真木邸へ。

想像はしてたけれど、想像を超える真木邸の渋さに感動。神棚の細工や、窓の作りなど職人のこまやかな仕事が文化財たる所以か・・・などと一人で納得する。

実際はもっと理由があるのだろうけど、そこに一番感動してしまった。とにかく、ここにあるものは古いだけではなくて、いろんな思いが詰まってる感じがします。

福永氏の写真を撮り終える頃には周りの音がよく聞こえる様になって、人の咳払いや食器を洗う音が聞こえていました。

笠島に訪れる度、いろんな事を忘れてるなと感じさせられました。

蒸かしただけのサツマイモの味とか、干したタマネギの匂いとか、

銀杏の実の臭さとか、海風の音なんか。

あと、路地裏の夕飯の匂いなんかも懐かしかった。

スローでゆるーい時間が今でも流れてることがとても嬉しかった。

この場所に足を運んでなければ味わうことの出来なかった体験ですね。

日常の一瞬の光景や、知ってるはずのモノの色や、人の表情がどんどん変わって行く気がしました。

ひとつひとつ切り取った時間が語る事を、私というフィルターを通してどんな光に変わっていくだろう?映像を編集しながらそんなことを考えるようになりました。

略歴

予定調和を嫌い、常にLIVEな表現を進行するクラブパーティのVJ。

1999年 Visual Jockeyとして活動を始める。

2003年 東南アジアに活動範囲を拡大し、タイ、マレーシア、シンガポールのプロダクションからオファーを受ける。自称パーティ中毒者、感覚記録者。

2003年3月 「REDZONE」にVJとして参加。( Ferrari&Marlboro KLタワー/マレーシア)

2004年10月 「MotoGP」にMain VJとして参加。(セパンサーキット/マレーシア)

2005年3月 「PIT PATY」にMain VJとして参加。(Renault&MildSeven KLタワー/マレーシア)

2005年7月 「PALA」 (映像機材ショー/シンガポール)

2005年11月アジア最大・ゲイコミュニティパーティ「Nation」に参加。(プーケット島/タイ)

2006年6月 HOT LINKのパーティ「KICK‐OFF PARTY」に参加。(マラッカ/マレーシア)

2009年07月06日

中屋敷 智生 NAKAYASHIKI Tomonari

Title:「NIKKI -marugame-」Material:acrylic on canvas

1303(H)×1940(W)F120号

Date: 2006年

今回の展覧会の打ち合わせに参加する為、私は一路丸亀へと向かった。

その日は、あいにくの雨模様。せっかくの小旅行も気分は少し優れない。

4時間後、ねぼけ眼のまま丸亀の町へと降り立つ。

すると、早朝から降っていた雨が止んでいる。

青い空が、灰色の雨雲のカーテンの隙間から、うっすらと顔を覗かせている。

なんとも美しい情景ではないか。

今しかない。私は海の見える丸亀港へと走り出した。この町に何度も降り立っているせいもあり、港の場所なら直ぐに分かる。私は、急いでカメラのシャッ ターを切り始めた。

丸亀港からまっすぐ北に向かって。ちょうど、今回の展覧会会場の本島上空あたり。

私は、帰京すると同時に、この雨上がりの美しい丸亀の空の絵を描き始めた。

それは、丸亀で生まれた方には、懐かしい思い出の空に映ったのかもしれない。

または、ただの空の絵だったのかもしれない。

遠方からの来場者には、どのように映ったのだろうか。

心に秘められた、記憶の琴線に触れることができただろうか。

太古の昔から、そこに流れる空。

同じ空ひとつでも、その見え方は様々だ。

歴史ある旧真木邸に、私の絵が飾られたことを誇りに感じつつ、島民の方々、本島笠島地区へご来場下さった方々に、この場を借りて感謝とお礼を申し上げま す。

略歴

1977年 大阪府生まれ

2000年 京都精華大学美術学部造形学科洋画分野卒業

主な個展

1999・2000年 中屋敷 智生展 (ギャラリーココ/京都)

2002年 中屋敷 智生展 (Oギャラリーeyes/大阪 )

2003年「The Doubtful Balance」 (ギャラリーアルテ /香川)

主なグループ展

2001年 「OPPAI ART LAB πr事情」展 (京都)

「現代美術茨木2001」展 (大阪)

2003年 「絵画の証」展 (大阪)

「第16回名古屋コンテンポラリーアートフェア」 (名古屋)

「ワンカップコスモス」展 (名古屋)

2004年 「縁起-connection」展 (ギャラリーアルテ 香川)

「8va(アロッターヴァ)」展 (ギャラリーアルテ 香川)

2009年07月06日

真部剛一 MANABE Koichi

真部剛一 「histream KASASHIMA」

インスタレーション

Title:「histream KASASHIMA」Material:アクリル、鉄粉、水、蛍光灯、ポンプ、センサー

Date: 2006年

真木邸の土間上の部屋は、かつて居室として使用された場所である。雨戸を締めると、二階物置からのわずかな陽射しだけでほのぐらい。この部屋の床(ユカ)は畳の周囲に一部板を嵌め込んでいる。板の部分に透明な液体を入れたアクリルボックスを設置し床下から照明を施したもの。アクリル内部の液体は、海流と同じタイミングで水の流れが起こされ、伝統的建造物(旧真木邸)の内部に海を作り出し笠島地区の海の歴史をイメージさせる作品となった。

制作ノート

瀬戸内海に浮かぶ700近くの島々。その中の塩飽諸島、本島に向かう。人口は千人に満たず過疎化していくなかで、笠島地区は往時を思わせる街並みを保存し、島の歴史を伝えている。私はまずその島に少なからず滞在し、島民に島の歴史や、これからの島の有り様を聞き、それらをもとに私の視点で作品化し島の人々に見てもらいたいと思った。島民にとって作品が、常に変動し進化していく島を映し出す鏡のような存在であってほしい。そんな気持ちで島を見つめていると、島の内側よりも、外側を囲んでいる海に目が向いた。おしては返す波を見ていると歴史の流れ、生命の流れを感じる。塩飽水軍、塩飽大工、様々な歴史の流れに身を委ね、逆らい、その時々での選択によって今の島の姿がある。その流れを遡って想像することができるような作品ができないだろうかと滞在中、考えていた。岡山・児島からこの島に通う海路、平穏な天候の時は船に乗ると波も静かで、島に着いても心も穏やかでいられる。しかし、内海といえども荒れ模様の時の波は凄まじく、船は2、3メートルも上下するほどであり、島に着いても心の動揺は治まらない。そんな波を感じているうちに、人々は昔からどのような思いでこの島に向かっていたのか、自分が島に向かうことと重ね合わせて考えるようになった。

閉め切っていた真木邸に初めて入り雨戸を開ける。光と共に空気が入れ替わった部屋で、私の視線は畳で止まった。建物全体は当時の建築様式に則って復元されているが、畳は現代の規格のもので小さい。建物との寸法に差異が生じている。その隙間を埋めるため、きれいに板がはめられており、私にはその隙間そのものがまるで現在から過去へ遡るための入口のように感じられた。帰路、船上で波に揺られながら島の記憶を辿る。真木邸での光の陰陽、波の変遷、島民との交流。それらを通して作品の構想はできあがった。後日その板と床板を外してアクリルケースを設置し、内部には瀬戸内海の潮の満ち引きと同じタイミングで水流が起こるよう、ポンプとタイマーを調節し特殊な水を循環させて流した。すべての設置が終わった時、初冬の朝日が部屋に差し込んできた。古民家のなかにはあたかも小さな海が出現し、静かに時間を刻んでいるようであった。畳の隙間に現れた透明な海を覗き込むと、鉄粉の粒子が渦を巻き、ゆっくりと粒子が塊となり、島が生成されていく瞬間に立ち会うことができる。そのような感覚に包まれながら、私は島を流れる悠久の時間を感じ取っていた。

略歴

1974年 岡山生まれ

1999年 京都市立芸術大学大学院修士課程修了

現代美術家

主な個展・グループ展

2004年 「histream」 (黄土高原・楊家溝村/中国)

「TRUE COLORS」 (シラバコーン大学アートギャラリー/タイ)

2005年 「アートリンク・プロジェクト2005-2006」 (すろうがギャラリー/岡山)

「煙の変遷」展 岡山「eat」展 (ギャラリーアルテ /香川)

「昭和40年会presents七人の小侍+1」(東京)

2006年 「エイブル・アート・リンク2006」展 (福岡)

「アートの今・岡山2006」 (岡山)

2009年07月06日

ふるかはひでたか 『記憶のカケラ~本島 』

ふるかはひでたか 「記憶のかけら」

床(トコ)に立体、軸物、陶片によるインスタレーション、

本島の浜辺には、島の人々の暮らしを偲ばせる硝子や陶器のかけらがたくさん落ちている。ふるかはひでたかは、幾世代にも渡って波に洗われた陶片を拾い集め、数十種類の陶片を金継(*1)の技法でつなぎ合わせ、ひとつの器を形作った。陶片は江戸時代から明治、大正、昭和にかけてのものが多く見いだせる。福永信とは異なるアプローチによる島人の暮らし(記憶)の集積を想像させる作品。

*1[金継ぎ/金繕い]は、欠け、割れ、傷ついた陶磁器を漆で継ぎ、傷に純金で蒔絵を

して繕う伝統の技法

写真解説

真木邸の床の間 陶片を漆による金継を施し、形作られたひとつの立体作品。

陶片の制作模型図を色紙仕立てにした軸物。陶片で本島の島を形作ったインスタレーション。

『記憶のカケラ~本島 』

本島の浜辺を歩いていた。五月晴れに潮風が心地よい。

波打ち際で、貝などに混じって波に洗われる陶片を見た。砂に呉須の青が映えて美しい。幾つかそんな陶片を手にとって、浜に並べて見ていると、想像は勝手に巡りはじめる。

これらは島で使われた器か、それとも流れ着いた陶片だろうか…。恐らく、もともと異なる時代に別々の土地で作られたものだろう。そして様々な人の暮らしの中で、それぞれに物や思いを収めてきた器であったに違いない。

なんだか眺めるうちに、暮らしであるとか歴史といった、島を内から外から形作ってきた営みの、「記憶のカケラ」たちが浜に寄せ、ぐるりと島の輪郭を描いているような…そんな幻想にとらわれてくる。

突然、この陶片たちを呼び継いで、新たな器を作ったらどうだろう…なんて思いつきが頭をよぎった。

職人が土から作った器が、幾多の手を経て砕けたのち、今また島の浜で土に帰ろうとしている。そんな、過去の営みの痕跡を、新たな器として再生させるのだ。これは忘却過程にある記憶を編み直して、新たな歴史を作ることに近い。きっと出来た器は、島の姿を反映するものとなるだろう。

七月、プランを胸に再び本島を訪れた。浜を歩いて3kgにも及ぶ陶片を拾い集めた。それらを持ち帰った僕は、まるでパズルでも解くかのように器を拵えた。そうして出来た器には、そのまま島の名をつけた。

陶磁器に詳しい方に尋ねたところ、器の陶片には、明治期の印判染付や、江戸中期の伊万里などが見られるという。カケラたちはどんな記憶を語ってくれているのか。器は小さな空間を抱え、そこに収めるべき想像を待つようだ。

展覧会では、旧真木邸の床の間に器を据えた。隣りには、拾い集めた陶片の残り全てを用いて、本島の形を模った。もしも、展覧会を訪れた人のうち幾らかでも、島の経てきた年月や、そこに暮らした人々の面影を、この作品に夢見て頂くことができたならば、それに優る幸せはない。

2009年07月06日

2009年07月05日

プラットフォームとアート

只今は、中国や韓国、インドなど、アジアのアートが世界的に注目を集めています。

中国の作品では、数億円という値段のものもあります。

インド、中東などのマーケットも好調のようすです。日本は数人は億単位の作品もありますが

中国と比べるとまだまだです。

なにが違うかというと、中国やインド、中東の資産家たちは、自国の作家を強くサポートすることが多いです。

ところが、日本人は、日本の現代作家の作品を評価したり、サポートしようとはあまりしていません。

そのため、作家は日本をどんどん離れて、いい人がますます海外へ出ていってしまう。

香川でも同様なことがいえるのです。

香川県出身の優れた作家もほとんどが国内外に出てゆくのです。

アルテでは県外作家がほとんどのような印象をもたれるのですが、

県出身者もかなりの割合でサポートしています。

香川の残念な点は、アートが動作できる環境

プラットフォームについて、まだなにも形づくることができていないこと。

他地域のアートのプラットフォームと交差、交流する言葉が生まれていないこと。

中国の作品では、数億円という値段のものもあります。

インド、中東などのマーケットも好調のようすです。日本は数人は億単位の作品もありますが

中国と比べるとまだまだです。

なにが違うかというと、中国やインド、中東の資産家たちは、自国の作家を強くサポートすることが多いです。

ところが、日本人は、日本の現代作家の作品を評価したり、サポートしようとはあまりしていません。

そのため、作家は日本をどんどん離れて、いい人がますます海外へ出ていってしまう。

香川でも同様なことがいえるのです。

香川県出身の優れた作家もほとんどが国内外に出てゆくのです。

アルテでは県外作家がほとんどのような印象をもたれるのですが、

県出身者もかなりの割合でサポートしています。

香川の残念な点は、アートが動作できる環境

プラットフォームについて、まだなにも形づくることができていないこと。

他地域のアートのプラットフォームと交差、交流する言葉が生まれていないこと。

2009年07月02日

本島笠島地区2009.7.2

瀬戸内のアートに注目が集まるためですね。

2年前本島笠島地区で行った瀬戸内アートウェーブ主催の

アートプロジェクトが再び・・・。

JCBカード会員誌の特集の一部に アーティストイン・笠島~記憶の集積を創造の海へ~について取材したいというご連絡をいただいたことをきっかけに、また新しい関係が生まれそうでわくわくしています。

でも今でも、海外のアーティストからは、「レジデンス希望」の熱いメールや連絡が

続いています。記録集の公開もまだなので、これは継続中のプロジェクトだと

思っているのですが、少し見えにくいね。

2年前とは状況がかなり変っていると伺っているので、これまでも島のことがとても気がかりでした。

本島に行きたいねと言いながら、いつも心の中にありながら・・・・。気がつくと2年もたっていました。

そこで、画廊がお休みの今日、本島の笠島地区を訪ねることになりました。

プチ遠足の参加者は3名、ヨットが趣味の海の男 加地さんと アルテのお世話係まきちゃんと

梅吉の3人です。

1040分発 船に乗り込み、記念写真をとりあったり、加地さんが用意してくださったお弁当をひらいて楽しい会食です。

11:10 泊の港に到着しました。バスの時間を確認してみるのですが、ふと見ると港に天理教の車が迎えに来ているのです。

まきちゃんは魚の仲買の仕事もしているので、天理教はお得意さんです。昨日本島に行くついでに

天理教に「請求書と領収書を届ける」といっていたので、同乗させていただくことになりました。

天理教からは、運動不足解消のため徒歩で行こうと思っていたのですが、親切な教会の方が

笠島まで車で送ってくださいました。ありがとうございます。

2年ぶりの笠島地区

手入れされた庭、おちついたまち並

この町の凛として、すずやかな空気は少しも変っていない。

・・・美しい。

織豊時代、塩飽水軍の本拠地の港町として水運業で栄え、発達したので、町並みは町屋かと思うほど。

整った路地、建物の風情。廻船問屋だった家々には、贅沢な道具の数々が保存、陳列されています。

2年前お世話になって以来、親しくしていただいている高島さんを保存センターに訪ねると、

係りの方が連絡してくださった。

既に保存センターの館長職は辞されているそうで、現在は笠島地区の自治会長さん

として、変らず島の将来のことをいろいろ考えていらっしゃる。

島に暮らす人、この町の雰囲気は、どこにもないここだけの魅力を発していました。

なつかしい保存センターの奥で、麦茶をいただきながら、これまでのこと

これからのこと いろいろお話しを伺い、お手伝いをしたいとお伝えしました。

新しい関係がうまれるといいですね。

本日、こころ穏やかに過ごす一日でした。

2009年07月01日

動物化する社会(加筆修正1)

ギャラリーを訪れる様々な人をみていると、確かに彦坂さんが指摘されるように

固体から液体へと分子化し、さらに気体化しているということになるのだろう。

動物のように身体性にこだわっているとも言える。

複雑な人間関係や社会関係抜きで、身体的な欲求を即座に求める傾向つまり「動物化」してきている。

社会を理解する枠組みである「大きな物語」は廃除して、自己の動機の方によりリアリティを見出そうとしている。

確かに、20世紀前半のような近代国家をまとめる象徴的な(大きな物語)の統合力は既に失われている。

国民ひとりひとりの考え方がばらばらになっていく。

そう・・変化している。社会が多様化するとは、大衆の分衆化へと発展して行くことなのだった。

小さなかたまり(グループ)が、泡沫のごとく、いたるところに浮かんでいる。

時に集まり、時に分離して。

携帯やインターネットは情報技術の革新により、様々なコミュニケーションの

形が生まれ、拡大する。

それに伴う「パブリックドメイン(共有財産)の拡大」は、国家や民族といった

象徴を介することなく、直接に群衆をまとめあげることができる。

共通の話題を知っているという感覚は、まったくの見知らぬ他人のあいだにでも

連帯感を作り出している。

1960年代以降、マスコミを通じてこれらの連帯感は、国家やイデオロギーの役割を

肩代わりすることとなった。

私の周辺も「国家」や「民族」といった理念ではなく、情報技術の力で一体性を保つコミュニティが広がっている。

大木裕之さんの周囲には、つねに共有するモチベーションで動く人たちの存在が見え隠れする。

もはや、私たちの社会は、ひとつの理念や象徴(大きな物語)を軸に構成員の統合を図れるほど単純なものではない。

したがって、今後の社会は、行政サービス、共有財産としてのネットワークなどを土台として

異なった価値観を抱える無数のサブカルシャーが林立する。このような社会の多様性を認めることしかない。

いまや、ひと と ひと は、理念や象徴では繋がりあえない。

2009年06月30日

思考密度

思考の集中と密度の異なる人との会議は疲れる。

というより、今後はご勘弁願いたい。

「ゆっくりと時間をかけて考えて行く・・」とある人が言った。

要するに、いまはまだアイデアが浮かばない ということ

「一ヵ月後にまた集まろう」

時間延ばし

生き物とはなにか 時間ともいえる。

他者の時間を自分のゆっくりモードに添わせることは、他者の時間を奪っていること。

どのくらい創造力が及んでいるのだろうか?

というより、今後はご勘弁願いたい。

「ゆっくりと時間をかけて考えて行く・・」とある人が言った。

要するに、いまはまだアイデアが浮かばない ということ

「一ヵ月後にまた集まろう」

時間延ばし

生き物とはなにか 時間ともいえる。

他者の時間を自分のゆっくりモードに添わせることは、他者の時間を奪っていること。

どのくらい創造力が及んでいるのだろうか?

タグ :思考密度

2009年06月29日

宗教と向き合うこと

ヨットに乗った夜、胸を殴打して、しばらく体調不良、翌日大木裕之さんが、夜更けから丸亀入りで

作品作り・・で忙殺。翌日夕方大阪行きの大木さんを見送ってほっとするのもつかの間。

夕方より関西から父のいとこ(親戚の大兄)お二人が、なんだか元気づけに丸亀泊の予定で

来廊いただき、復活気味ながら夜更けまでワインの飲んでまた沈没。

昨日は、浜町ガレリアのアートアクションの第二回ミーティング。プロジェクトをいくつか

実施した中での苦い経験もあって、メンバーのスキルの把握、モチベーションの確認のため、

少し荒業 びっくりされた方ごめんなさいませ。

で今日は完全復活しました。

新潟妻有のアートプロジェクトに参加して、超ご多忙な彦坂さん、今日のブログにいたく共感したので、

ご紹介したいです。

美術家彦坂尚嘉さんの41次元アート http://hikosaka2.blog.so-net.ne.jp/

「まつろわぬもの」

識字のリテラシーの変化に伴って、知識の基盤が変わって来ている。

それは作品制作の基礎教養の変化でもある。

さらに、作品制作という概念そのものが、変わって来ているのです。

彦坂さんは、とても理論的にしかもわかりやすく語れる

この作家は本当に新鮮だと思う。

2009年06月26日

2009年06月24日

お金と政治

これは、芸術家ヨーゼフ・ボイスとエンデの対話からからの引用です。

そのまま掲載します。

第5回「芸術と政治をめぐる対話」エンデ ヨーゼフ・ボイス共著、岩波書店 刊

この対談は1985年2月、ヴァンゲンヴァルドルフ学校で行われました。

二人の創作家が、ものを生み出すという観点から語った政治システム、

「お金に投影された価値」についての見解を取り上げました。

お金で何が買えますか?よく子どもから発せられるようなこの謎かけに、あなたなら何と答えるでしょうか。

食べ物、着るもの、家。一番身近なものはやはり、衣食住でしょう。

なかには信用や愛、「地位と名誉」などという皮肉さえ聞かれるかもしれません。むろん、お金でお金を買うこともできます。法的な善悪はともかく、学歴や投票権まで買おうとする人まで出るほどです。最近は、命さえお金に代える事件すら多発するようになりました。

今の日本は病んでいる。それは恐らく誰もが感じていることだと思います。人とのつながりが薄くなった、あるいは自己中心的になったせいだなどと、社会学者が精神を語ってみても、この病気はいっこうになくなる気配を見せません。

病んでいるのは、お金のシステムなのだ。エンデはあちこちのインタビューのなかで、そう述べています。お金が発言力を買い、教育という名の文化さえ買えてしまうことが問題なのだという姿勢を、彼は生涯とりつづけた作家でした。

確かに、現在の経済が良いと思っている人は少ないでしょう。金持ち優遇と言われ、給与だけに依存している所得のひくい層を8割も抱えながら、満足な税制を日本は打ち出せていません。搾取を前提とする利殖システム、貧しい者をさらに貧しく、富めるものをますます富ませるための経済政策は、さまざまな歪みを産んできました。

普通に食べ物や衣服を買っているぶんには、お金はただの「仲立ち」でしかありません。投資や株式の場合には、お金は商品になりますが、ワイロという使い方になればお金が本来、買えるはずのないもの、買ってはならないものまで買えることになります。

この対談で、ボイスとエンデは「お金の法的なありかた」について語りました。お金というもので、あまりにも多くのものが買えすぎる現代、そのお金の力をどう削いでいくか。エンデはその力を「お金の横暴」と呼びました。

お金で何を買ってはいけない、という規定はありません。むろん良識というものが、ある程度のことは防いでいるでしょうが、いまやお金の権力はとどまるところを知りません。お金の力はなぜ、これほどまでに強くなってしまったのでしょう。お金の力が、日々の生活や精神はおろか、政治の世界さえ支配しているのは、疑いようのない事実です。核を開発すれば発電コストが安くすみ、国が豊かになる。それを後押ししたのはイギリスに始まる、西側の経済理論でした。第三世界の人々が政治圧力にも屈せず自然搾取をつづけ、核実験を行う裏に、軍事力でさえ抑えられないほどのお金の力が見え隠れしているのは事実です。

この対談の中で、芸術家ボイスはこう語っています。政治が政治力だけで動かされる時代は終わった。個々の国の政治を決めているのは、大資本だ、と。では、そういったお金の価値は、だれが決めたのでしょう。

一部の政治家や官僚たちでしょうか。それとも、経済のやり手といわれる、わずかな投資家たちでしょうか。

お金とは法的には何なのか、お金の横暴を規定しているのは誰なのかという問いを、エンデは経済学者や法律家に繰り返しました。にもかかわらず、決定的なことは「わからなかった」と彼は述べています。

実際のところ、お金は法律ではまだ何の規定もされていません。エンデだけでなく、その答えを出せる人は、おそらく今の世界には誰もいないでしょう。まさにお金の力は暴君のように、私たちの生活を振り回しているのではないでしょうか。

金権至上主義はたしかに、多くのものをもたらしました。欲しい物がいつでも手に入る豊かさ。しかしそれと同時に、心の荒廃ということが取りざたされたのは周知のとおりです。物の豊かさと引き替えに黙認したものがあるとするなら、それはお金の権力であったのかもしれません。

日本が空前の赤字を抱え、不況が足元に押し寄せている今、その力はさらに深刻になってきました。マイホームという夢はとうに遠のき、子どもがほしいという夢、人並みの教育という機会にまで、それは及ぼうとしています。

そういうお金の横暴に対し、私たちができることは何でしょうか。生活費のコストダウンを求めて、あるいは軍事につかうお金の削減を求めてデモを行うことでしょうか。

ボイスはいいます。残念ながら、それではお金の根本問題には、指一本触れられない。権力者たちからは「勝手にやっていればいいさ」という批判しかなく、かえって耳を塞がせる結果をまねくと言うのです。

お金の横暴が、政治の力ですら抑えられない。そういう無力感に、私たちはさいなまれている。ボイスは今の政治の矛盾をそう突きました。

しかし何よりの問題は、お金の病気が、私たちの想像力をむしばんでいることなのだ。エンデは何度もそう指摘しています。

「これ以上、どんな経済方法がほかにあるというのか、あったら私の方が教えて欲しい」。政治のプロである議員達が、いまそう漏らしていると、先日の新聞は伝えました。なすすべがない、少なくともそう信じ込まされてきたのは、国のトップである議員達ですら同じです。

ツケをどんどん先送りにするというお金の横暴をやめ、「すっかり古くなったお金の制度」を変える時期に来ている。それは誰もが痛感していることです。それなのに、お金以外のものに誰も確たる価値を見いだし得ないほど、お金の病気は私たちをむしばんでいる。エンデはくりかえし、そう語りました。 エンデは問います。そういう誤ったシステムが戦争などによって白紙にされても、またそっくり同じ金融システムが出来上がってしまうのは何故なのか。それは権力者、いわゆるやり手の経済人が、「新しいことには目もくれない」からなのだと、彼は嘆きました。大切なのは、私たちが、新しい経済のかたちを最初に想像することなのだ、と。

エンデとボイスはこの対談を通し、お金の健康なありかたをさぐっています。仲立ちとしての価値しかもたない貨幣、つまり株式のない市場ということについても、かなり深い議論がなされています。「お金を投資に用いない」ことが資本家の責任ではないか、教育の機会をお金で左右することが何とか法律で止められないものか。そう語ったボイスもこの対談の1年後には亡くなり、エンデもまたこの世を去りました。

私たちはお金に使われているのではないか。その恐ろしい問いの答えは、まだ出ていないようです。

2009年06月23日

ブログの力

今日は「ブログを読んできました」という方やWebで検索して興味を持ってという東京の

出版社の方からお電話に。。ビックリびっくり。

これまでも彦坂ブログを見てアルテを訪ねてくださる男子は多かったので、

ブログは力があるとは考えていましたが地域ブログにちょこっと書いているだけで、

思わぬ方が読んでくださっているのだと思いました。

ありがとうございます。

***************

さてお知らせです。丸亀浜町地域プロジェクト二回目の会議は

6月28日(日)13時より

ギャラリーアルテで行います。

参加数によって、会場準備の予定もありますので、

ご運営参加いただける方は、ご連絡ください。

議題は各プランに関る運営参加者決定したいと思います。

以後は、各プラン毎にチームをつくって 詳細打合せを

行えるようにしたいと考えます。

1 西金cafe

2 復元フォトモ

3 11の通路 安

4 その他

以下は試案タイトル

タイトルに町名は記載すること

内容を示唆するものであること

多くを含むということ

アートプロジェクトと記載せずに、アートの試みを示唆することまたは文化ということばを入れることも検討

私は本丸亀浜町ガレリアの地域とアートが交流する世界は、生物多様性のような、豊かな可能性を模索する試みになるはずだと考えています。

ART De あらたし文化商店街@丸亀浜町ガレリア

「あらたし」とは日本語の「新しい」の本来の語形です。

「あらたむ(改む)」「改める」と同義で用いられてもいました。

平安時代初期頃より 「あらたし」が音変化して「あたらし」の形になったといわれています。

また あらたしには、「惜しい」「もったいない」という意味でも用いられた。

○ 八百万千万(やおよろずちよろず)アート展 八百八で「やおよろず」

「よろず」とは万と書き、「あらゆるもの」という意味を持つ。規模はごく小さく、

駅前や街角にあって様々な食料品や日用雑貨が売られている形態の店。

その他試案歓迎します。ご意見ください。

出版社の方からお電話に。。ビックリびっくり。

これまでも彦坂ブログを見てアルテを訪ねてくださる男子は多かったので、

ブログは力があるとは考えていましたが地域ブログにちょこっと書いているだけで、

思わぬ方が読んでくださっているのだと思いました。

ありがとうございます。

***************

さてお知らせです。丸亀浜町地域プロジェクト二回目の会議は

6月28日(日)13時より

ギャラリーアルテで行います。

参加数によって、会場準備の予定もありますので、

ご運営参加いただける方は、ご連絡ください。

議題は各プランに関る運営参加者決定したいと思います。

以後は、各プラン毎にチームをつくって 詳細打合せを

行えるようにしたいと考えます。

1 西金cafe

2 復元フォトモ

3 11の通路 安

4 その他

以下は試案タイトル

タイトルに町名は記載すること

内容を示唆するものであること

多くを含むということ

アートプロジェクトと記載せずに、アートの試みを示唆することまたは文化ということばを入れることも検討

私は本丸亀浜町ガレリアの地域とアートが交流する世界は、生物多様性のような、豊かな可能性を模索する試みになるはずだと考えています。

ART De あらたし文化商店街@丸亀浜町ガレリア

「あらたし」とは日本語の「新しい」の本来の語形です。

「あらたむ(改む)」「改める」と同義で用いられてもいました。

平安時代初期頃より 「あらたし」が音変化して「あたらし」の形になったといわれています。

また あらたしには、「惜しい」「もったいない」という意味でも用いられた。

○ 八百万千万(やおよろずちよろず)アート展 八百八で「やおよろず」

「よろず」とは万と書き、「あらゆるもの」という意味を持つ。規模はごく小さく、

駅前や街角にあって様々な食料品や日用雑貨が売られている形態の店。

その他試案歓迎します。ご意見ください。

2009年06月22日

アーティストトーク

13日に行ったアーティストトークの反響が凄い。

彦坂さんのトークが面白かったということで、13日に参加された方が

日を改めて、わざわざアルテまで再廊いただいている。

********************************************************************************************

13日の19時からはじまった3作家によるトークは結局23時まで続き、話は尽きない。

司会としては、3者の意見を調整しつつ、ある方向にまとめて行くのが王道だが

今回は彦坂さん 安倍さん 大木さんの熱い個性の暴走を期待して、流れにまかせた。

最後は聴衆も参加しての大激論になって、確かに面白かった。

これまでアルテでも何度かトークイベントやオープニングイベントとして様々試みたが

こんなに面白かったトークは経験したことがなかった。

観客も熱気があって、そういう意味で確かにこの展覧会は成功といえると思います。

彦坂尚嘉さんのキャラクターと彼の知識の深さ 話の展開の妙味故のことだったと思います。

というわけで

第二回も時期を調整して開催しますので、楽しみにしていてください。

映像記録をWebにUPしたいのですが、8ミリビデオの録画映像のため、機材がなくて

どうーにもなりません。お手伝いいただけるかた募集です。

2009年06月21日

空(くう)

仏教は信仰ではなく、哲学だとつくづく思う。

私は琴平町の寺に生まれた。80過ぎても住職だった祖父、母がわりとして小児喘息でよく学校を

休んだ私を育ててくれた祖母。祖母は女子栄養大学の通信教育を受けて、料理が得意な人だった。

明治生まれの祖母は、手作りでモダンな洋食をよくつくってくれた。中学教師だった父によって、

美術や歴史や音楽や文学、つまり文系への興味が深まった。この4人の暮らしだった。

一人っ子でしかも病気がちだった私は、大人に

囲まれて育ち、こどもの頃からおませさんだった。

父と母は9年間恋愛の末、祖父母の反対にもかかわらず結婚し、私が小学校2年のときに離婚した。

人の気持ちは変るものだと思った。いい悪いではない、そういうものだと思った。

父は私を様々な美術展や音楽会につれていった。写真が趣味だった父は、私に写真を

教えようとしたが、それがとても厳しくて、私は写真が好きになれなかった。

次に父は、夕方になると境内でキャッチボールをしようと誘った。喘息もちなので、運動も好きではなかった。

ただ幼稚園からはじめたバレエは好きだったので、出来れば続けたかったが、小学校4年ごろになって

父から「もうやめて、勉強しなさい」と言われてやめた。

父は一度も私を理解しようとはしなかったのではないかとこのごろ思う。でも私は父が大好きだし、大切だと思う。

祖父からは、我を捨てるという沢山のことを学んだ。すべての存在には主体という我がないのだと教えられた。

確かに他の宗教に言われる「神」と呼ばれる絶対者も無我ではないのかな。

絶対者という神を否定していっているのではありません。神と呼ばれるのは私たちであること。

ねこやトリには神はなくて、私たち人間との関係の上にだけ神は存在している。

私が、なくなった祖母や祖父や父のことを思い出し、話すとき家族はまだ生きている。

私が死んで、祖父母や父のことを思い出せなくなったとき、父や祖父母は存在が消える。

地球のことも私が死ねば、私が意識する地球は無くなる。

仏典の中にも神が出てくる場面は多くある。ただ物語にとらわれるのでなく、

関係つまり縁起によって現れたものと読むべきなのだ。

複雑系の科学の概念と繫がると思うことがあった。

多くの意味で、仏教は他の宗教と根本的な違いを持っているのです。

聖書の読み方も同じように読んでみるとどうだろうか?

2009年06月19日

脳死法案

臓器移植の場合に限って、

脳死が人の死ということにされた。

臓器移植法の改正は、あまりにも安易すぎると思う。個人的には家族で移植をすれば助かる命があるとすれば、その方策を得たいと思うだろう。

香川県議の都村さんも、『これで、少しでも国内の移植件数が増え、移植を待ち望んでいる患者の皆さんの助けになれば、と思う。』とコメントしていた。

本当にこの人って、この程度の人。人としての深みに欠ける方だと思う。でも議会民主制はいまや精度疲労の状態ですね。

でも人間だけですよ。欲望のままに自然も生命の仕組みも変えてゆこうとするのは

そのために、地球は壊れている。

生命の歴史をみると淘汰によって、種は進化してきたのだとすると

この領域にまで欲望で人の自由に振舞ってはならないと思う。

あまりにも、浅い。国会議員から県議・市議・町議レベルまでこのような議会民主制などもう害でしかないと思う。

人という種が絶滅するのが、地球的には一番いい。いずれそうなるだろうけど・・。

もっと人は他の生物と共存すること、自然のこと環境への及ぼす影響など深く省みるべきだ。

議員の皆さんは、生命科学研究所 所長の中村桂子さん1975年に書かれた生命科学マニフェストのことは

ご存知なのだろうか?

これは、中村桂子さんが、従来の生物学ではなく、

人間や生きものの生命ないし生きているということはどういうことかという問いを中心に据えた学

として、生命科学をこれから立ち上げていく、という時に書かれた意思表明。

今回の法案、人生観や死生観に及ぼす影響というよりも、あまりに理性のない結果だと深く憤りを感じています。

今のすべての議員たちに未来を託せない。でもこれが地球の癌という人間の必然の方向なのだろう。

皮肉だ。

2009年06月19日

このブログは

アルテの考え方を地元の方に知っていただこうと開いたものですが、

商用かというと、そうでもなくて、どちらかというと画廊の楽屋話のようなものです。

記事タイトルに屋号を掲載しているので、商いと思われるようです。

ただ匿名でものを言ったり書いたりすることは、主義ではないので

もちろん手続きを行おうと考えているのですが、でも各ページに

広告が掲載されるのは好みません。

こまったなあ。

広告掲載されないならば、商用利用登録します。

というわけで、そろそろ引越しを考えなければならないと思っています。

2009年06月18日

国家ファンド

6ヶ月ぶりに休みを4時間ほどとりました。

なので、楽しみにしていた映画『ハゲタカ』を観て来ました。

映画では、ドラマから10年後という設定で、新興国マネーつまり「国家ファンド」が登場していました。

中国の国家ファンドをバックに付けた“赤いハゲタカ”劉一華(リュウ・イーファ)が、日本の代表的な企業であるアカマ自動車へTOBを仕掛けるシーンから、物語が加速度的に展開して行きます。

世界に展開する新興国マネーの規模が、欧米系ファンドとは比べ物にならないほど大きいという現実に起きるであろう未来を想像して、とまらない資本主義と人々の振る舞いを考えました。

NHKのドラマ『ハゲタカ』の鷲津のファンですので、2年前から個人的にも仕事の上で、思いがけない問題の3段重ねが続いており、深夜ワインを飲んだくれながら、何度も繰り返し見ていました。自身は、『未熟さから招いた災難と理不尽なものと数種重なった複雑な問題を抱えている』と考えていました。でもまあ、こういうときは、いろいろものを考えられていいです。

鷲津政彦(大森南朋)が、西野治(松田龍平)に対して言った「もう一度、戻って来い、ビジネスの世界へ。・・・・それは、なにも大きく儲けることではなく、きちんとビジネスをするということだ。」という言葉は、私にとって深く心に刻みつけられる言葉でした。

・臨機応変の知力

・決断する勇気

・なにを取りなにを与えるべきかという仁の心

・守るべきところを守るという強さ

きれいごとを並べても、いざとなった時、この4つを持って行動できる人はそう多くありません。

私も、ここ数年間のうちに、弱い人のふるまいに怒り、嘆き、あきれ果て

人には期待しなくなっています。

そしてこの4つを持っていたいと切望している私がいます。

ただこの4つを持たない者は多く、今後も関りは生じるでしょう。

ただそういう人々には、なにも伝えることは出来ないと考えるのです。

なので、楽しみにしていた映画『ハゲタカ』を観て来ました。

映画では、ドラマから10年後という設定で、新興国マネーつまり「国家ファンド」が登場していました。

中国の国家ファンドをバックに付けた“赤いハゲタカ”劉一華(リュウ・イーファ)が、日本の代表的な企業であるアカマ自動車へTOBを仕掛けるシーンから、物語が加速度的に展開して行きます。

世界に展開する新興国マネーの規模が、欧米系ファンドとは比べ物にならないほど大きいという現実に起きるであろう未来を想像して、とまらない資本主義と人々の振る舞いを考えました。

NHKのドラマ『ハゲタカ』の鷲津のファンですので、2年前から個人的にも仕事の上で、思いがけない問題の3段重ねが続いており、深夜ワインを飲んだくれながら、何度も繰り返し見ていました。自身は、『未熟さから招いた災難と理不尽なものと数種重なった複雑な問題を抱えている』と考えていました。でもまあ、こういうときは、いろいろものを考えられていいです。

鷲津政彦(大森南朋)が、西野治(松田龍平)に対して言った「もう一度、戻って来い、ビジネスの世界へ。・・・・それは、なにも大きく儲けることではなく、きちんとビジネスをするということだ。」という言葉は、私にとって深く心に刻みつけられる言葉でした。

・臨機応変の知力

・決断する勇気

・なにを取りなにを与えるべきかという仁の心

・守るべきところを守るという強さ

きれいごとを並べても、いざとなった時、この4つを持って行動できる人はそう多くありません。

私も、ここ数年間のうちに、弱い人のふるまいに怒り、嘆き、あきれ果て

人には期待しなくなっています。

そしてこの4つを持っていたいと切望している私がいます。

ただこの4つを持たない者は多く、今後も関りは生じるでしょう。

ただそういう人々には、なにも伝えることは出来ないと考えるのです。

2009年06月16日

明ケわたシ←安倍安人 と 大木裕之 と彦坂尚嘉 と梅谷幾代

安倍安人さんは、古田織部など古陶に対する深い見識と美的感覚を持もっておられます。

独自の研究をされることで、独創的な焼成による実にオリジナルな創造的な作品を生み出しています。

安人さんの作品は、彦坂尚嘉さんも非常に高く評価されています。

それに安人さんのお話はとても面白いものです。こんぴらアートでも評判でした。

13日のアーティストトークは、そんな安人さんと彦坂さんのお話から始まりました。

実は、大木裕之さんが、愛知トリエンナーレ関連企画として「実験映画の長編+大作」という企画に招聘されていて、13日午後1時から名古屋で3時間という大木さんの映画の上映その後トークのため、アルテに到着するのは予定でも21時ごろということになったのです。今回アルテでは、ネオキュビズム宣言として、絵画をやりたいということでした。実際は絵画と言葉を中心としたインスタレーションです。会期中に、展示は変化して行きます。映像も考えています。大木さんは、「映画については、まだ語られていないことが多いと思っている。開放していて、とても気持ちいいアルテの空間でネオキュビズムについて 絵画・漢字・映画についての試行を行って行きたい。」と語ってくれました。

大木さんは、場所や人との関係性の中から 描き、文字(思い)が紡がれ、それが投影されて作品としてかたちになって行きます。その場所に住み、出会った人々と関係を深め、その関係がそのまま制作に繋がっていき、また、

次々とヴァージョンが更新される原理上完成のない作品たち。そのままが生きているということなんですね。

そして彦坂さんのトマト。

これは彦坂尚嘉というアーティストを受け止めないと、作品を鑑賞できないものです。

古い日本洋画のアカデミズムの体質を持った作家であるとご自分のテキストにも書かれていますが、

中学生から美術館博物館まわりをして、国宝や重要文化財を目で暗記することをされています。つまり

本等に優れたものを自分の感覚とされている方で、ほんものを求めて、まがい物に妥協を許さない方なのです。

最近の独自の芸術分析やアートの格付けといった発言など、常に美術界に問題提起をされる話題の方でもあるのです。

トークの始まりから、名前で書く、発言するということは、『腹を切る覚悟を持っているのです』と話されました。

私からみて今回の3作家は

どなたも覚悟を持っている方たちだと思えます。熱さに共通性があったのです。

それでこのような3人展となりました。どうしてこの3人なのと特に美術関係者に問われましたが

そんなこと、眼がよければ聞かなくても解るはずだと思ったのです。

只今は、とっても素敵なアルテの空間ですよ。8月末まで 毎日この展覧会を見続けれれるという

幸福はギャラリストの醍醐味なのです。

私は、とてもとてもかっこいい3人との対話をしているのです。

2009年06月15日

明ケわたし

ようやく長い搬入が終わって、展覧会がはじまりました。

写真 彦坂尚嘉さんのブログに掲載された画像からhttp://hikosaka2.blog.so-net.ne.jp/

13日のアーティストトークは、ちかじか動画をUPします。

ネオキュビズム宣言としての絵画

大木裕之さんは、東京生まれ 高知と東京を行き来する映像作家です。

今回アルテでは、ネオキュビズム宣言として、絵画と 言葉 を中心としたインスタレーションをご覧いただきます。

会期中に、展示は変化して行きます。映像もご覧いただきます。

「映画については、まだ語られていないことが多いと思っている。開放していて、とても気持ちいいアルテの空間で

ネオキュビズムについて 絵画・漢字・映画についての試行を行って行きたい。」と大木さんは語っています。

会期中、場所や人との関係性の中から 絵画は書き込まれ、言葉は新に紡がれ、それが展覧会に投影されて行きます。

大木裕之は言います。その場所に住み、出会った人々と関係を深め、その関係がそのまま制作に繋がっていき、また、

次々とヴァージョンが更新される原理上完成のない作品たち。それは言ってみれば人生そのものを表しているのです。

映画監督。1964年東京生まれ。

東京大学工学部建築学科在籍中より映画製作を始める。

卒業の翌年に制作した『遊泳禁止』がイメージフォーラム・フェスティバル1990年度審査員特別賞受賞。以降、作品は、山形国際ドキュメンタリー映画祭1991でも6作品上映を皮切りに、バンクーバー国際映画祭(4作品上映)、ロッテルダム国際映画祭、ニューヨーク・レズ&ゲイ映画祭、パリ・ポンピッドゥー・センター等、国際舞台に招待・上映されるようになり、世界的に評価を確立していく。その表現は、ライヴパフォーマンス、ドローイング、写真、インスタレーションへと変態を繰り返し、土地と“縁”に導かれながら日本 各地で作品を製作し続けている。映像作家として、現代美術アーティストとして、多方面から注目を集めている。 1991年より高知県高知市在住。

1995年・高知県立美術館制作による『HEAVEN-6-BOX』は、ベルリン国際映画祭・ネットパック賞を受賞。

1997年・愛知県芸術文化センター制作による『3+1』発表。1997山形国際ドキュメンタリー映画祭コンペ作品。

彦坂尚嘉(Hikosaka Naoyoshi)

彦坂は戦後の日本現代美術史の中で極めて独自な歩みをしてきた作家です。

1946年東京生まれ。

小学校1年生の1952年より日展理事の作家・清原啓一氏に油彩画を1967年の多摩美術大学油彩科への入学直前まで師事しています。その意味で古い日本洋画のアカデミズムの体質を持った作家で、中学生から美術館博物館まわりをして、国宝や重要文化財を目で暗記することを始めているのです。その辺の出発が、最近の独自の芸術分析やアートの格付けといった発言になってきているようです。

大学生の時はアメリカのミニマリズム、特にロバート・モリスに衝撃的な影響を受けて、ミニマリズム的な還元を絵画に適応して、木枠に透明ビニールを張った作品に至っています。それがフロアーイヴェントというラテックスという生ゴムを自宅の床に流す作品になって、デビュー作品になります。このフロアイベントは、現在も継続されていて、越後妻有トリエンナーレの最近作でも継続されています。

1969(昭和44)年多摩美術大学のバリケードの中での美術展・造形作家同盟展でデビューした作家です。ここで前記のフロアーイベントと、ウッドペインティングという作品が始まっています。

この1969年は日本赤軍が結成された年なのですが、同じ時期に美術家共闘会議(美共闘)の結成に参加し、黒ヘルメット(アナーキスト)被って日宣美粉砕闘争、日展粉砕闘争などに参加しています。それだけでなくて、美共闘のポスターを制作していて、グラフィックな作品も、初期から現在に至るまで、制作しています。

闘争の敗北後の総括の文章が、同時に李禹煥批判として書くと言う形で美術批評的に執筆されていて、内容的にも複雑で難解なものです(写真家の中平卓馬の勧めで執筆され、粟津潔の責任編集の雑誌『デザイン批評』に掲載された。)これがさらに展開して、1971年から72年にかけて8ヶ月間にわたって1960年代の美術の総括を美術手帖の編集部をジャックする形で行われます。それは、『年表:現代美術の50年』400ページを実現することに帰着します。

1975年パリ青年ビエンナーレ、1981年ヴェネチア・ビエンナーレ、1987年サンパウロビエンナーレに、日本代表として国際交流基金から派遣されています。

1999年グローバル・コンセプチュアリズム展(クイーンズ美術館、ニューヨーク)、2001年センチュリーシティ展(テートモダーン、ロンドン)、2007年リスボン建築トリエンナーレ展に出品していて、これだけで見れば、日本の現代美術作家としては恵まれた経歴を作っています。

作品は、幅の広さ、多様さもあって、最近は難解だと言われていています。本人もまた晦渋で複雑で、難解な、反大衆的な作品を目指している節があります。それはコンセプチュアルであると同時に、古典美術の教養の深さがあるだけでなくて、ファンキーで、喜劇映画を愛するという、幅の広さが生む錯綜性が、難解な印象を生むようです。

基本にあるのは《規制されたオートマティズム》という方法で、音楽の影響が強く、オーネット・コールマンや、ブライアン・ファニホウを敬愛しています。

主な代表作

・フロアイベント・シリーズ

・ウッドペインティングシリーズ

・51音によるプラクティス

・アップライト・シィー・シリーズ

・フェイクデス

・皇居美術館空想

・トマトアート・シリーズ

・グジャグジャ君シリーズ

・青空に原爆を!シリーズ

【作品解説】

「トマトアート/3枚のガラス」

ガラスをキャンバスの画布ように絵画の支持体に使ったので有名な作品は、デュシャンの「大ガラス」です。この彦坂尚嘉の「3枚のガラス」は、ガラスを使うところだけを引き継いで、ガラスに発泡スチロールのトマトの模型を貼り付けた作品。

赤いトマトの模型という実態的でデザイン的なものを使いながら、彦坂が考える芸術の特性である《非実体性》と《退化性》を実現させています。1969年の初期作品であった木枠に透明ビニールを張った作品への回帰性を示す新作と言えます。

[フリーアート]

「トマトと茄子のアート/天井の音楽」

天井に茄子とトマトの模型を貼り付けた作品。ここでも芸術の特性としての非実体性と、退化性の実現が追及されている。ポップであるが、難解で晦渋な作品と、言えるかもしれません。

昨年の「こんぴらアート2008」で、虎丸旅館の和風天井の木目の上に制作されたものが、最初でした。2009年には東京深川の商店街のアートフェアで、中華料理店の天井にも、同様のインスタレーションが行われて、今回のギャラリーARTEの天井は3作目です。

[フリーアート]

「トマトと茄子のレリーフ絵画」

初期作品のラテックスを自宅の床に流した作品を髣髴とさせるような絵具を流した作品。画面に貼りつけられた茄子とトマトは陶器製。置かれた位置関係で成立している作品。2点。

[プライマリープライス]

\200,000-

[最低入札価格]

左 ¥100,000- 右 ¥120,000-

「ブラック・トマト」

現実にブラックトマトといわれる品種は、ロシア原産のもので存在する。そのブラックトマトを、トマトアートシリーズの作品として制作する。ここでもアートとしての根拠は、非実体性と退化性を重視するところにあります。

[プライマリープライス]

\150,000-

[最低入札価格]

¥60,000-

「見立て/トマトと茄子」紫 「見立て/トマトと茄子」赤

[プライマリープライス][プライマリープライス]

\140,000- \120,000-

[最低入札価格][最低入札価格]

¥60,000- ¥60,000-

「トマトのdrawing」

[プライマリープライス]

\100,000-

[最低入札価格]

¥60,000-

安倍安人 Abe Anjin

『 彩色備前 』 安倍安人の陶芸について

安倍安人さんは、古陶に対する深い見識と美的感覚を持もち、独自の研究と焼成により 唯一無二の作品を創造されています。 1986年に岡山県牛窓町に窯を構え、美に関する該博な知識と自由自在な造形論を武器に、陶芸(備前、伊部、緋襷など)、アート作品の紹介と造形論もこなし、その作風は大胆さと繊細さを兼ね備えたものです。安土桃山期の「古備前」を正当に継承しており、メトロポリタン美術館には、永久作品として収蔵されています。 古田織部と安倍安人 何故古田織部なのかですが、それは安倍安人が、桃山名品茶陶群を「織部様式」と呼び、 それらが一定のルール「三点展開」によって造られている「アート」であるとの主張 を行っていることによります。 桃山茶陶について、桃山という時代が、あのような 自由な造形を生み出した。また、自由な交流が、備前で、信楽・伊賀で、美濃で、唐津で同じ時代にあのようなスタイルを誕生させた。歪みは作意の過程の偶然の産物。偶然の産物の複合体が、たまたま今振り返ると非常によくできているというだけの話では、といった考え方が主流のように思います。 桃山から400年を経て初めて安倍安人が、長次郎茶碗の造形は一定のルールに則って造られており、また備前、伊賀、志野、織部、唐津などの名品茶陶も古田織部の関与のもと同一のルールに則って造られているとの説を発表。安倍安人は一定のルールに則った造形を「織部様式」と呼び、各窯に同形類似の作品が数多くあっても、それらについても、アーティストによる「一品もの」と陶工による「職人もの」とに区別しなければいけないと言っています。

2009年06月08日

Think Globally, Act Locally.

商店街の活性化を集客という尺度で評価しないこと。

観光振興という目的で行うアートプロジェクトは、これからの社会が目指す価値ではないはず。

香川県の観光振興は、その場限りのことであって、将来への思考に欠ける施策だと思うのです。

子孫の為に未来を創造しようとする意思はお持ちでないと思います。

観光振興などは、産業基盤が希薄なことをおおい隠しているだけなのです。

こういったことにアートが絡んで行くことは私にとっては望ましくない未来なのです。

このブログのテーマに掲げている

Think Globally, Act Locally.ついて、すこし説明します。

これは、ルネ・デュボスという生物学者が、

最初に言い出したことばです。

このひとは、抗生物質を見つけた、研究者のひとりだったのですが、そうそうに抗生物質の

研究から足を洗ってしまったのです。なぜか?

38億年という生命の歴史の中で、様々な種が様々な試みをしながら、バランスをとる。

これを「動的平衡」というそうです。

ある抗生物質をつくって微生物を叩くと微生物の仕組みは動的平衡なので、必ずそれに対し

耐性菌が現われる、そうするともっと強力な抗生物質が必要になります。

限りないイタチごっこを繰り返すと、現在のようにありとあらゆる抗生物質がきかなくなり、

もう開発の速度が微生物の変容の速度に追い越されたような状態になり、

多剤耐性菌みたいなのが出現する。

ルネ・デュボスにとっては、このような状態が、明らかな未来として感じられたのでしょう。

だから彼は無益なイタチごっこから足を洗って、もっと地球全体のこと考えながら、

出来るだけ身の回りの事をやりましょう。

つまり二酸化炭素を出来るだけ出さないことや緑化をしましょうという

環境活動に尽くす人生に切り替えたのだそうです。

これが「Think Globally, Act Locally.」です。

2009年06月06日

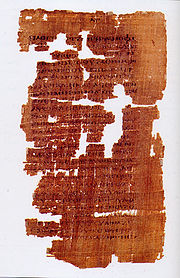

聖書考古学

ナショナル ジオグラフィックチャンネルで、原始キリスト教といわれるグノーシス派について、大変興味深く、示唆に富んだ内容の番組がありました。ぜひご覧いただきたい内容なのです。

少しバタバタしているので、感想は後日書きます。さくっとご紹介、興味があれば、さらに調べてみてください。

宗教と私たちの思い込みの過ち、世界のあり様に暗澹たる思いがしますが、これを見つめて乗り越えなければならないと感じました。またナショナル ジオグラフィック協会のような活動に希望を見出します。

パンドラの箱の中から最後に希望が生まれたように・・

事の起こりは、

2006年4月

ナショナル ジオグラフィック協会の支援のもと、エジプトで発見された1700年前のパピルス文書の鑑定と修復、英語への翻訳が行われました。この文書は、「ユダの福音書」の現存する唯一の写本であり、歴史を研究する上での最も重要な手がかりの1つといえる資料となっています。

イエスを裏切ったイスカリオテのユダが実はイエス・キリストの弟子の中の誰よりも真理を授かっており、「裏切り」自体もイエス・キリスト自身が主導したものであるという。イエス・キリストの生きた時代は、様々な宗教が盛んに興り、その中の一宗派だったこと。

また裏切り者ととして、悪の象徴とされる経緯と、聖書の読み違えによるユダ=ユダヤ人迫害にいたる経緯などです。

ユダの福音書発見の経緯

1978 エジプト中部のある洞窟にて盗掘者がある写本を発見。詳細な場所は不明。 1980 カイロの古美術商ハンナ(仮名)に売却。のち、盗難に遭う。

1982 ハンナがスイスのジュネーヴにて写本を取り戻す。

1983 ハンナは3人の大学研究者に対し300万ドルで購入するよう交渉、決裂する。その3人の中にスティーブン・エメル(ドイツミュンスター大学古代パピルス文書研究者)がいた。

1984 ハンナ、ニューヨークシティバンク貸金庫に写本を16年間保管する(かなり劣化)。

1999 古美術商ディーラーのフリーダー・チャコスがハンナより30万ドルで写本を購入エール大学に調査を依頼。

2000 エール大学がチャコスに写本はユダの福音書であると報告。

2000 米国の古美術商ブルース・フェリーニが写本を購入。フェリーニは写本の一部を売却し、残りを冷凍保存する(この処理によりさらに劣化)。

2001 写本の購入代金を払えずフェリーニはチャコスに写本を返却。写本はマエケナス古美術財団の所有になる。

2002 スイスのジュネーブにおいてユダの福音書の復元作業を開始。プロジェクトの主なメンバーは以下のとおり。

ロドルフ・カッセル(スイスジュネーヴ大学コプト語学者)

マービン・マイヤー(米国チャップマン大学ナグ・ハマディ文書研究者)

スティーブン・エメル(ドイツミュンスター大学古代パピルス文書研究者)

フローレンス・ダーブル(アトリエ・ド・レストラシオン古文書修復専門機関責任者) 2004 フェリーニが売却し紛失させたページが発見される。

2006 復元作業が完了。全体の85パーセントが復元された。

*ナショナル ジオグラフィック協会とは・・・

1888年1月13日

ワシントンD.C.の由緒ある社交クラブ、コスモス・クラブに33人の設立者によって、ナショナル ジオグラフィック協会は、地理学の普及のための協会として、設立された。

2009年06月04日

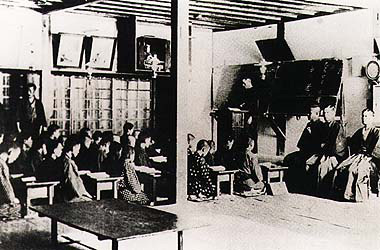

丸亀浜町ガレリア・・・アートプロジェクト

写真は全国でも例を見ない、仕事をする子どもに勉強を教えた鶏鳴学館(明治36年開設)

◎現在アルテのある丸亀浜町ガレリア商店街の方たちが、

アート化計画の話を受けて、まず新に受け皿となる組織をつくるとのこと。

アルテはオブザーバーとして、関ることに・・・。

こんぴらアート実行委員会のようなこと覚悟していたが、

やっぱり町衆だわ。

この町は、何度も言うように、昔ながらの町で、コミュニティが形づくられているのです。

高松の丸亀町は、丸亀の商人が町づくりをしたのが始まり、だから高松にも丸亀町という商店街があるのです。

町衆の気風を保っている人々がまだ健在です。この町のよさを伝えたいと思っています。

人の苦労をイメージできること。利他の精神がまだ受け継がれている町

今回はやっと企画に専念できる。

これからですが、7日企画に関る有志が、アルテ2Fに集合します。

興味のある方はどうぞ参加してください。

午後1時くらいからはじめますよ。

2009年06月02日

科学が変わると社会が変わる

讃岐ののんびりした世界は、もしかしたら、生物のまあまあの世界なのかと感じた。その時私が少し変わったような気がする。

社会の価値観が大きく変わっている。

20世紀は科学が社会の基礎となって、その上に文化や国家戦略、様々な学問の研究が進められた。その科学は、一部分を取り出して、その中で起こることを分析して、それを全体にあてはめるという要素分析の手法で世界をモデル化して、抽象化し、整ったものとして理解してきた。それは科学の対象ではないという言い方で、科学で解明できない世界が膨大に広がっていた。

バイオヒストリーの第一人者中村桂子さんは、それを「きれいにととのえられるところだけを対象にしてきた。」と語っている。

普遍性を求めるあまり、単純化しすぎてきた科学の潮流があって、アートの世界でも「普遍性」が標榜された。

そして均質な単調な美を美として評価してきた。

カオスやフラクタルなどの複雑系の概念は生物の世界のように多様で変化に富むことを示唆している。この知の概念が土台になる社会は、20世紀とは大きく変わっているはず。複雑系の定義は「複雑なものを単純化せずに受け入れる。細かく分断しても単純にならないこと。」だそうである。

科学は変化しています。

絶対とか不変という概念は人間が生み出した価値で、自然・地球的な考え方ではない。

バイオヒストリー「生命誌」という新しい学問を社会の土台として見ると、文化や経済や暮らしの様式が異なって見える。DNA研究から見える生命の歴史。感じる。アートも変わっている。

生命の歴史を見ることから未来は、導かれるのだろうか。

町の活性化、地域とアートに有効な視点になりそうだと感じた。

原理主義で凝り固まった宗教者に歴史に立ち戻ることは、復古ではないと考えてもらいたい。

紛争や貧困を克服できる世界に、生物の世界は、利己ではなくて利他の世界だそう。

それが生物多様性ということか 。

社会の価値観が大きく変わっている。

20世紀は科学が社会の基礎となって、その上に文化や国家戦略、様々な学問の研究が進められた。その科学は、一部分を取り出して、その中で起こることを分析して、それを全体にあてはめるという要素分析の手法で世界をモデル化して、抽象化し、整ったものとして理解してきた。それは科学の対象ではないという言い方で、科学で解明できない世界が膨大に広がっていた。

バイオヒストリーの第一人者中村桂子さんは、それを「きれいにととのえられるところだけを対象にしてきた。」と語っている。

普遍性を求めるあまり、単純化しすぎてきた科学の潮流があって、アートの世界でも「普遍性」が標榜された。

そして均質な単調な美を美として評価してきた。

カオスやフラクタルなどの複雑系の概念は生物の世界のように多様で変化に富むことを示唆している。この知の概念が土台になる社会は、20世紀とは大きく変わっているはず。複雑系の定義は「複雑なものを単純化せずに受け入れる。細かく分断しても単純にならないこと。」だそうである。

科学は変化しています。

絶対とか不変という概念は人間が生み出した価値で、自然・地球的な考え方ではない。

バイオヒストリー「生命誌」という新しい学問を社会の土台として見ると、文化や経済や暮らしの様式が異なって見える。DNA研究から見える生命の歴史。感じる。アートも変わっている。

生命の歴史を見ることから未来は、導かれるのだろうか。

町の活性化、地域とアートに有効な視点になりそうだと感じた。

原理主義で凝り固まった宗教者に歴史に立ち戻ることは、復古ではないと考えてもらいたい。

紛争や貧困を克服できる世界に、生物の世界は、利己ではなくて利他の世界だそう。

それが生物多様性ということか 。

福永信 + 笠島地区の人々 ひらがな

福永信 + 笠島地区の人々 ひらがな